17.-18. Jahrhundert

Klaus A.E. Weber

Höfische Pracht und Macht - Glas │ Fayence │ Porzellan

Barock - Kulturepoche zwischen Lust und Last

In der Epoche des "großen Theaterspielens" entwickeln sich durch wachsende Ansprüche bei der adligen und gehobenen bürgerlichen Tafelkultur Gläser verstärkt zu kostbaren Objekten der Repräsentation – vornehmlich an den Höfen absolutistischer Fürsten.

Als weit verbreiteter Gefäßtypus imponiert der großformatige Humpen, dessen Dekor mit Emailmalerei – neben Darstellungen des Handwerker- und Bürgerstandes - die Einheit, Macht und Ordnung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation beschwor.

Eine besondere Stellung nahmen im 17. Jahrhundert das massive Goldrubinglas und der effektvolle Glasschnitt ein.

Seit dem frühen 18. Jahrhundert kamen - mit Einführung des modischen Konsums der Heißgetränke Schokolade, Kaffee und Tee - konkurrierend Fayence-Tafelgeschirre wie auch solche aus (Hart-)Porzellan als führende keramische Erzeugnisse hinzu.

Neben den Glasmanufakturen entstanden hierbei auch Fayence-und Porzellanmanufakturen.

Ausschnitt aus dem "Portrait of Machteld Muilman"

ca. 1745 - ca. 1747

Frans van der Mijn (1719-1783) │ Öl auf Leinwand

Rijksmuseum Amsterdam

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts hielt kostbares Hartporzellan an den Fürstenhöfen seinen dominierenden Einzug.

Die Glaskunst, die in der vorherigen handwerklichen Generation für lange Zeit eine große Blütezeit erlebt hatte, wurde nun eher nachrangig.

Hierzu die "Zwischengoldglas-Dose" als ein eindrucksvolles Beispiel aus dem Kunstpalast Düsseldorf.

Becher │ Humpen mit polychromer Emailmalerei

Als „Humpen“ gelten recht breite, ausgesprochen voluminöse Glasbecher ohne wesentliche Fußausprägung.

∎ Reichsadlerhumpen mit Pokaldeckel

Nachbildung

Quaternionen-Adler

datiert 1716

Umschrift: Das heilige Römische Reich mit sampt seinen Gliedern Umschrift Pokaldeckel: Gott lasse nichts forthin zu trennen diese Bandt, ⎸ So steht es wohl um dich, du liebes Teutsches Landt

Vom 16. bis ins späte 18. Jahrhundert waren die dekorativen, emaillebemalten Reichsadlerhumpen ein beliebtes gläsernes Trinkgefäß im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation - als Ausdruck der Verbundenheit des Eigentümers mit dem Reichsgedanken.

„Mit dem Reichsadler wurde ein Bekenntnis zur Reichsidee abgegeben. Mit dem doppelköpfigen Adler konnten die Befürworter oder Anhänger der Reichsidee – mittelbar oder unmittelbar – an die Tradition des Römischen Reiches mit einem westlichen und einem östlichen Teil anknüpfen oder diesen Anspruch verfolgen.“[6]

∎ Kurfürsten-Humpen

Nachbildung

Willkomm-Humpen

16./17. Jahrhundert

Darstellung des deutschen (röm.) Kaisers mit sieben Kurfürsten:

CHVR Trier ⎸CHVR Mentz ⎸CHVR Cöllen ⎸CHVR Sachsen ⎸CHVR Branten. B. ⎸CHVR │ Bemen ⎸CHVR Pfaltz

∎ Fränkischer Ständehumpen

Nachbildung

datiert 1653

Wappen der Schlosser/Hufschmiede

Kristallglas

SPPS * NOSTER * IN * DEO - mit Sinnspruch

∎ Humpen mit Wappen

Nachbildung

~ 18. Jahrhundert

Spessart

∎ Großer Römer

Nachbildung

Willkommbecher

Beerennuppen

Grünglas

18. Jahrhundert

Deutschland

Walzen-Krug (Bierkrug)

Humpen aus „unechtem Porcellain“ mit Zinnmontierung (Reinzinn): ausladender Scharnierdeckel mit Gravur und Kugeldaumenrast

glänzende Zinnoxidglasur mit polychromen szenischen Bemalungen in Schaffeuerfarben (Unterglasurfarben): Manganviolett, Antimongelb, Kobaltblau, Kupfergrün, Eisenrot

∎ Berliner Fayence-Walzenkrug

Nachbildung

Architekturbild: Kirchdorf zwischen Palmen, 13 Farben

Manufactur Menicus in Berlin

um 1780

∎ Erfurter Fayence-Walzenkrug

Nachbildung

Musikant in zeitgenössischer Tracht auf Landschaftssockel zwischen Blüten und Blumenstaffage

unbekannte Manufaktur

frühes 18. Jahrhundert

∎ Potsdamer Fayence-Walzenkrug

Nachbildung

„unächte Porcellein-Fabrique“ in Potsdam

um 1750

∎ Steinzeug-Walzenkrug

Nachbildung

brauner Walzenhumpen

um 1700

Becher │ Römer

∎ Barock-Becherlein

Nachbildung

Grünglas

17. Jahrhundert

Deutschland

∎ Glastasse

Nachbildung

mit floral bemaltem Dekor

farbloses Glas

18. Jahrhundert

Böhmen

∎ Kleine Römer

Nachbildung

glatte Nuppen / Beerennuppen

Grünglas

1624/1625

Hils

Kelchgläser

∎ Kelchglas

Nachbildung

Stichblase im Fuß

Region Hessen oder Lauenstein

um 1735 [4]

Lauensteiner Trinkgläser

∎ Pokalglas

Nachbildung

blauer Lippenrand

Empire

um 1800

Osterwald

∎ Portweinglas

Nachbildung

blauer Lippenrand

Dekor: Spiegel-Monogramm „C“ für Herzog Carl I.

Osterwald

∎ Spitzkelch

Nachbildung

vergoldeter Lippenrand

Rokoko

18. Jahrhundert

Osterwald

∎ Branntweinglas „Goethe-Glas“

Nachbildung

Stichblase im Fuß

blauer Lippenrand

Empire

um 1800

Osterwald

Alpenländische Pilgerflasche

18. Jahrhundert │ Sankt Gilgen

Platt- und Kugelflaschen │ Taschentrinkflaschen

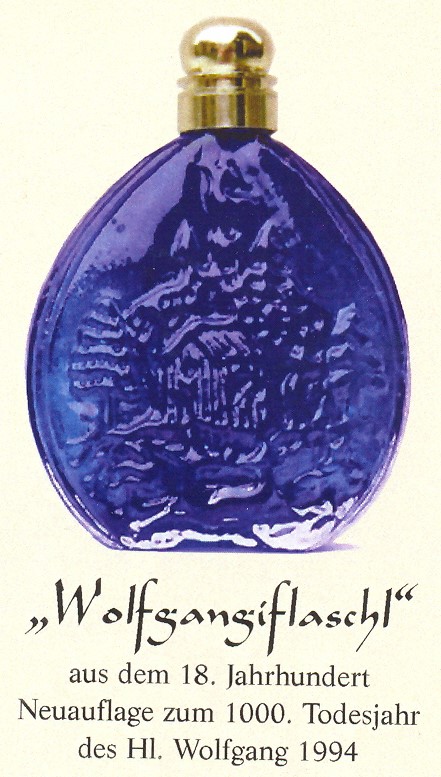

∎ Wolfgangiflaschl

Nachbildung

Abbildung: Heiliger Wolfgang, Klause am Falkenstein

kobaltblaues Glas, Zinn-Schraubverschluss

alpenländische Pilgerflasche

18. Jahrhundert

älteste Glashütte des Fürsterzbistums Salzburg (1701-1825) in Sankt Gilgen

Neuauflage 1994

∎ Barocke französische Trinkflasche „Gourde“

Nachbildung

Feldflasche, Nabelflasche

~ 1720-1730

Grésigne, Languedoc

∎ Kugelflasche mit Fadendekor

Nachbildung

Weinflasche

kobaltblaues Glas

Dekorfäden am Flaschenhals

Längsfäden am Gefäßkörper

ausgehendes 17. Jahrhundert

Alpenraum , Südtirol?

∎ Kugelflasche „Gutter“

Nachbildung

doppelt gestalteter Körper

16 Rippen vom Boden bis zum Hals

türkis-blaues Glas

17. Jahrhundert

Niederlande

∎ Zylindrische Flasche

Nachbildung

farbloses Glas mit Milchglasfäden

17. Jahrhundert

∎ Miniatur-Weinflasche

Nachbildung

bräunliches Glas

hoheitliche Glasmarke mit bekröntem „C“ (Carl I.)

um 1748

Hils

Silber-Prägungen der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts

FO: Holzberg [5]

Münzen im Detail │ 1. Hälfte 17. Jahrhundert

Mariengroschen mit Vorder- und Rückseite [5]

© Historisches Museum Hellental, Fotos: Klaus A.E. Weber

Weißes Gold und Glas in Ilmenau │ Thüringer Wald

Glas – und ein exzellenter Herzoglicher Hofglasschneider

Der 1723 in Weimar geborene Johann Heinrich Balthasar Sang stammte aus einer namhaften thüringischen Glasschneiderfamilie und siedelte als Glasschneider von Ilmenau nach Braunschweig über, wo er von Herzog Carl I. 1747 zu seinem Herzoglichen Hofglasschneider berufen wurde.

Ilmenau im Thüringer Wald:

Herstellung von Glas und Porzellan

Porzellanschale von 1973: "700 Jahre Stadt Ilmenau"

© Historisches Museum Hellental, Fotos: Klaus A.E. Weber

Es erscheint sicher, dass Sang Glas von der fürstlichen Schorborner Glasmanufaktur in Braunschweig bearbeitete.

1776 kam Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) erstmals in die 1273 gegründete thüringische Stadt, wo er die Porzellan- und Glasherstellung förderte.

1777 wurde in der Bergstadt Ilmenau mit der Porzellanfabrikation begonnen und dauerte bis 2002 an – heute in der ESCHENBACH Porzellan GROUP mit der Marke „Graf von Henneberg“ vertreten (Porzellanwerk Triptis).

Die Ilmenauer Glasindustrie im Thüringer Wald hat eine lange Tradition.

Hier waren bereits über 30 Glashüttengründungen erfolgt, bis in Ilmenau 1675 die erste Hütte unter der Leitung des Glasmachers Elias Wenzel entstand, aber bereits 1679 geschlossen werden musste.

Ihr folgte 1731-1748 die zweite herrschaftliche Hütte.

Ab 1852 produzierte als vierte und erste erfolgreich betriebene Glashütte Ilmenaus die Sophienhütte bis zu ihrer Stilllegung 1991.

∎ Porzellanschale

„700 Jahre Stadt Ilmenau“

1973

DDR

∎ Goethe-Wasserglas

Nachbildung

18. Jahrhundert

Thüringen

Schmucklose "Wachtmeister" fürs Schnapstrinken

"Schlichte" Trinkgläser sind per definitionem nach HELLER [3] jene Gebrauchsgläser mit einer einfachen "brauchbaren gefälligen", teils robusten Form, die nur mundgeblasen und mit den Grundformen und Glasmacher-Werkzeugen vor dem Werkofen ohne Applikationen, Schliff oder Bemalung entstanden sind und ggf. Farbbandränder oder Spiralfäden integrieren.

Während der der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand in Norddeutschland mit breitem Formenspektrum ein spezieller Schnapsglastyp als volkstümliches Gebrauchsglas - der beliebte, kompakte und dickwandige "Wachtmeister".[1]

Das abgebildete mundgeblasene, kompakte, 11,8 cm hohe farblose Branntwein-Glas mit Hohlschaft (Blase), dicker, getreppter Fußplatte und trompetenförmiger Kuppa kann dem Solling als Entstehungsort zugeordnet werden, entstanden im Zeitraum um 1800.[1][2]

Schnapsglas vom Standardtyp "Wachtmeister"

Höhe: 11,8 cm

norddeutsch/Solling │ um 1800

Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

________________________________

[1] HELLER 2020.

[2] vergl. WIELAND 2020 Abb. 17, 18, 25.

[3] HELLER 2021.

[4] vergl. POSER 2021.

[5] Bodenfunde von Michael Begemann, Holtensen (Einbeck).

[6] KOCH 2023.