Imperium Romanum - Ein zivilisatorischer Spätzünder

Klaus A.E. Weber

Rijksmuseum van Oudheden

Leiden

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

8. Jahrhundert v. Chr. - 7. Jahrhundert n. Chr.

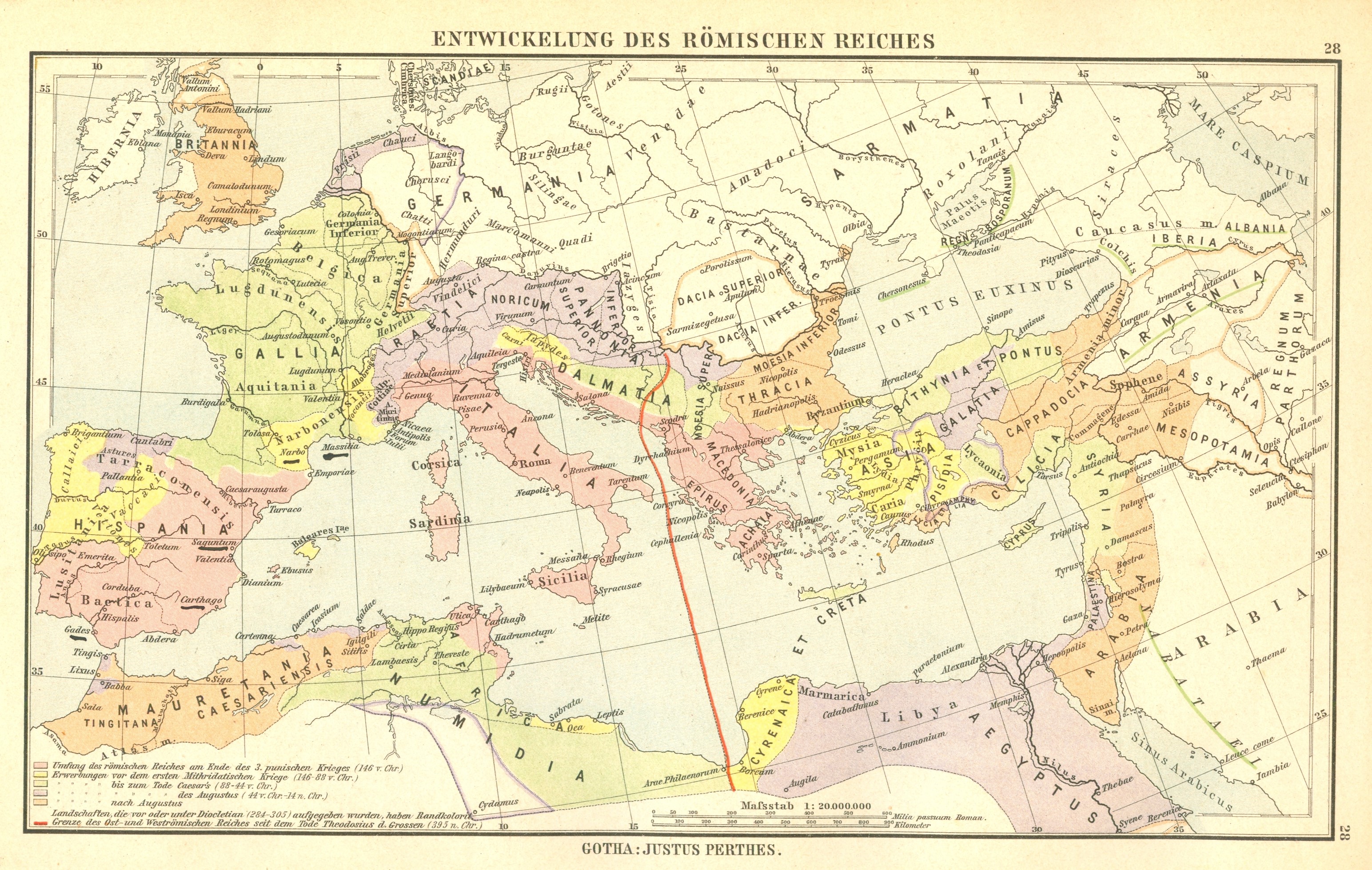

Traditionell wird als Römisches Reich - das Imperium Romanum - als von den Römern, der Stadt Rom rsp. vom römischen Staat beherrschte Gebiet zwischen dem 8. Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr. bzw. 52 v. Chr. - 476 n. Chr. bezeichnet.

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Neben der Romanisierung im Imperium Romanum kommt

-

dem römischen Herrschaftsverständnis

-

dem Militär

-

der Kommunikation und dem Handel

-

der Familie

-

der religiösen Vielfalt mit der Allgegenwärtigkeit der Götter

-

der spätantiken Christianisierung

-

der Medizin (Behandlungsansätze, Pharmazie und Diätetik)

-

der Wissenschaft

-

der Astronomie

-

der Technik

-

der Zeitmessung

eine außerordentlich große historische Bedeutung zu.

Zeiträumliche Phasen des Mittelmeerimperiums

Das ausgedehnte antike Reich mit seinen vielfältigen Provinzen in weiten Gebiete in Europa, Nordafrika und im Vorderen Orient hinterließen eine vielfältige materielle Kultur.

Das Imperium Romanum kann orientierend in vier zeiträumliche Phasen gliedert werden:

Römische Königszeit

- 753 - 509 v. Chr.

Römische Republik

-

509 - 27 v. Chr.

- Untergang infolge der Bürgerkriege ab 133 v. Chr.

Römische Kaiserzeit

-

Prinzipat

-

frühe und hohe Römische Kaiserzeit

- 27 v. Chr. bis in die Zeit der Reichskrise des 3. Jahrhunderts n. Chr. (235-284/285)

Spätantike

- ab 284/285 bis ins 6./7. Jahrhundert

⊚ Zum Anklicken

Karte aus SIEGLIN 1903, S. 28.

Imperium Romanum & Die Römer am Oberrhein

Digitaler Museumskoffer des Badischen Landesmuseums

Münzen

spätantiker Silberschatz

Die Vorderseiten zeigen

die Porträts der Kaiser

und ihrer Thronfolger

294 – ca. 345 n. Chr.

Colonia Augusta Raurica

bei Basel

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Zur Nutzung römischen Münzgeldes in Südniedersachsen wird auf UHLIG [4] verwiesen.

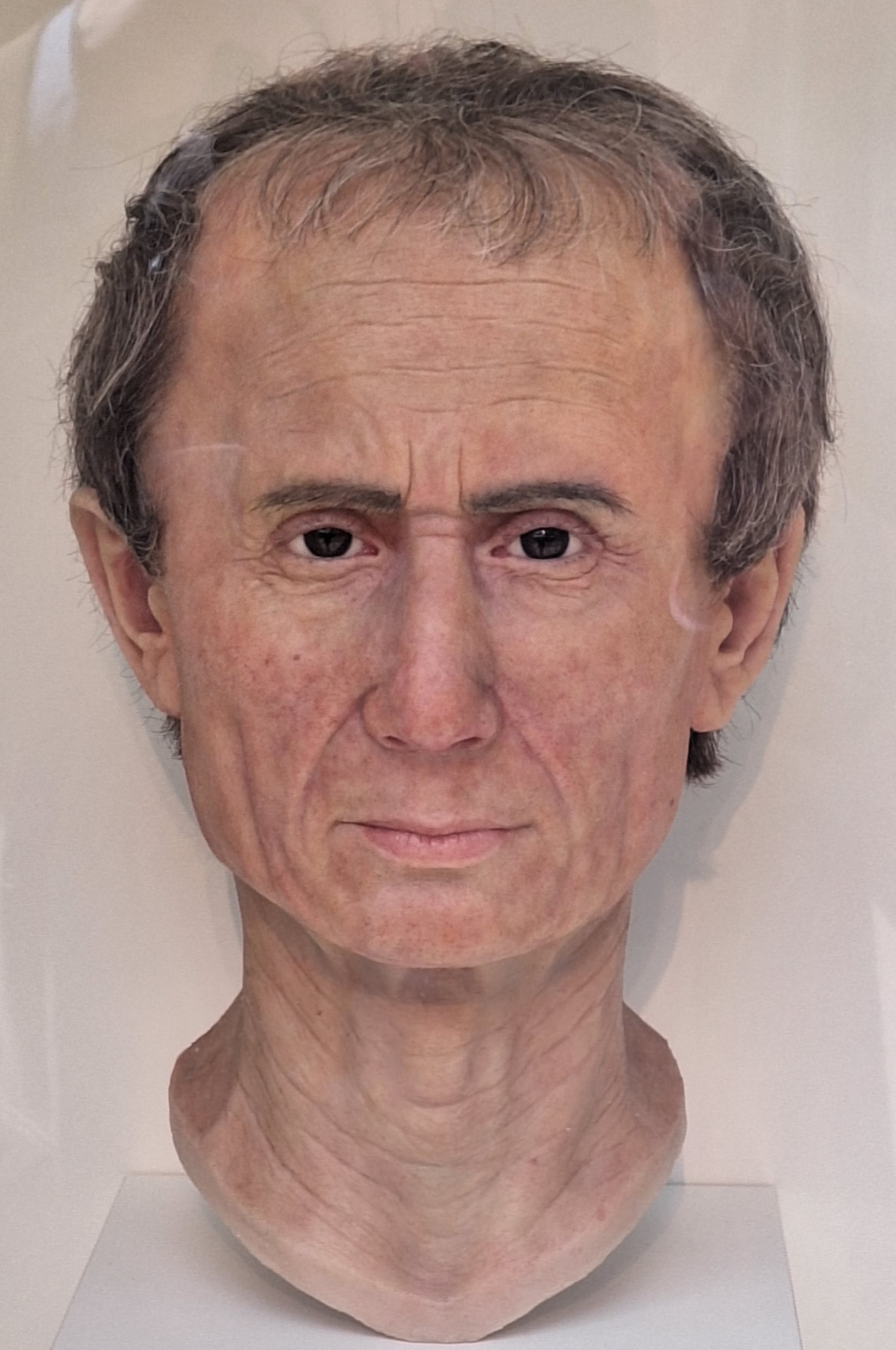

Römische Imperatoren

100-44 v. Chr.

Gesichtsrekonstruktion 2018

Rijksmuseum van Oudheden

Leiden

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Porträtaufnahme

Statue des ersten römischen Kaisers

von der Via Labicana

63 v. Chr. - 14 n. Chr.

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

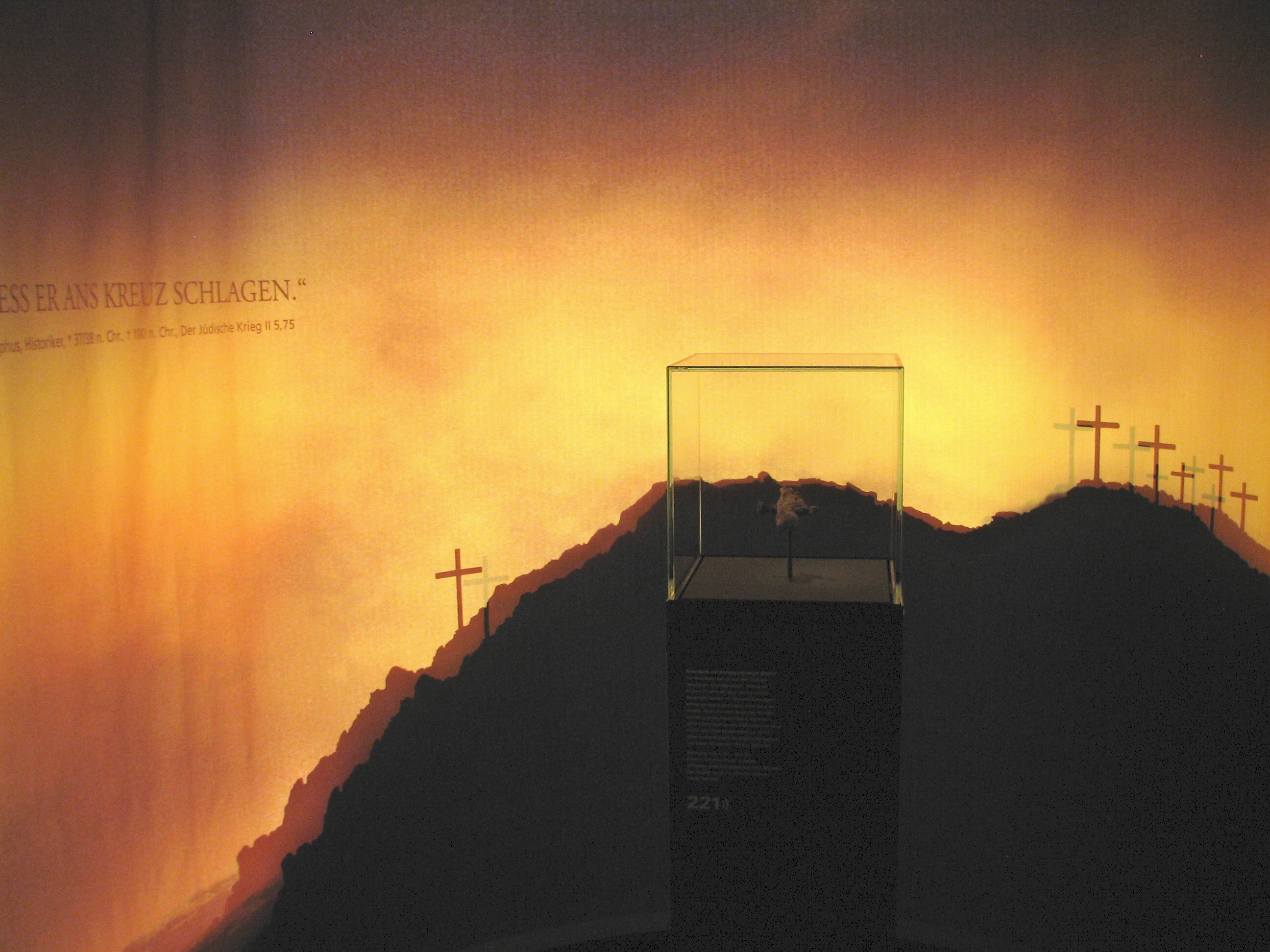

Eine dunkle Seite des Imperiums

Im Römischen Reich war die Kreuzigung eine verbreitete Methode der Hinrichtung mit möglichst verlängerter Todesqual.

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Vor allem wurden Nichtrömer oder Sklaven am Kreuz (arbor crucis) gekreuzigt.

So ließ Publius Quinctilius Varus (47/46 v. Chr. - 9. n. Chr.) im Jahr 4 v. Chr. rund 2000 Juden zur Bestrafung ans Kreuz schlagen wegen ihres Aufstandes gegen das jüdische Königshaus und dessen Schutzmacht Rom.

Fersenbein mit

Kreuzigungsnagel (Replik)

Grab des etwa 25-jährigen

Yehohanan, Sohn des Hagkol

Giv’at ha-Mivtar, Jerusalem

1. Jahrhundert v. Chr. – 70 n. Chr.

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Des Kaisers neue Grenze

Vor rund 1600 Jahren ließ der römische Kaiser Valentinian I. (321-375 n. Chr.) die Rhein- und Donaugrenzen massiv ausbauen.

Des Kaisers neue Grenze [1] sollte das Reich so vor den heranstürmenden Völkern des Nordens schützen.

- ֍ Grenzüberschreitung am Limes

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

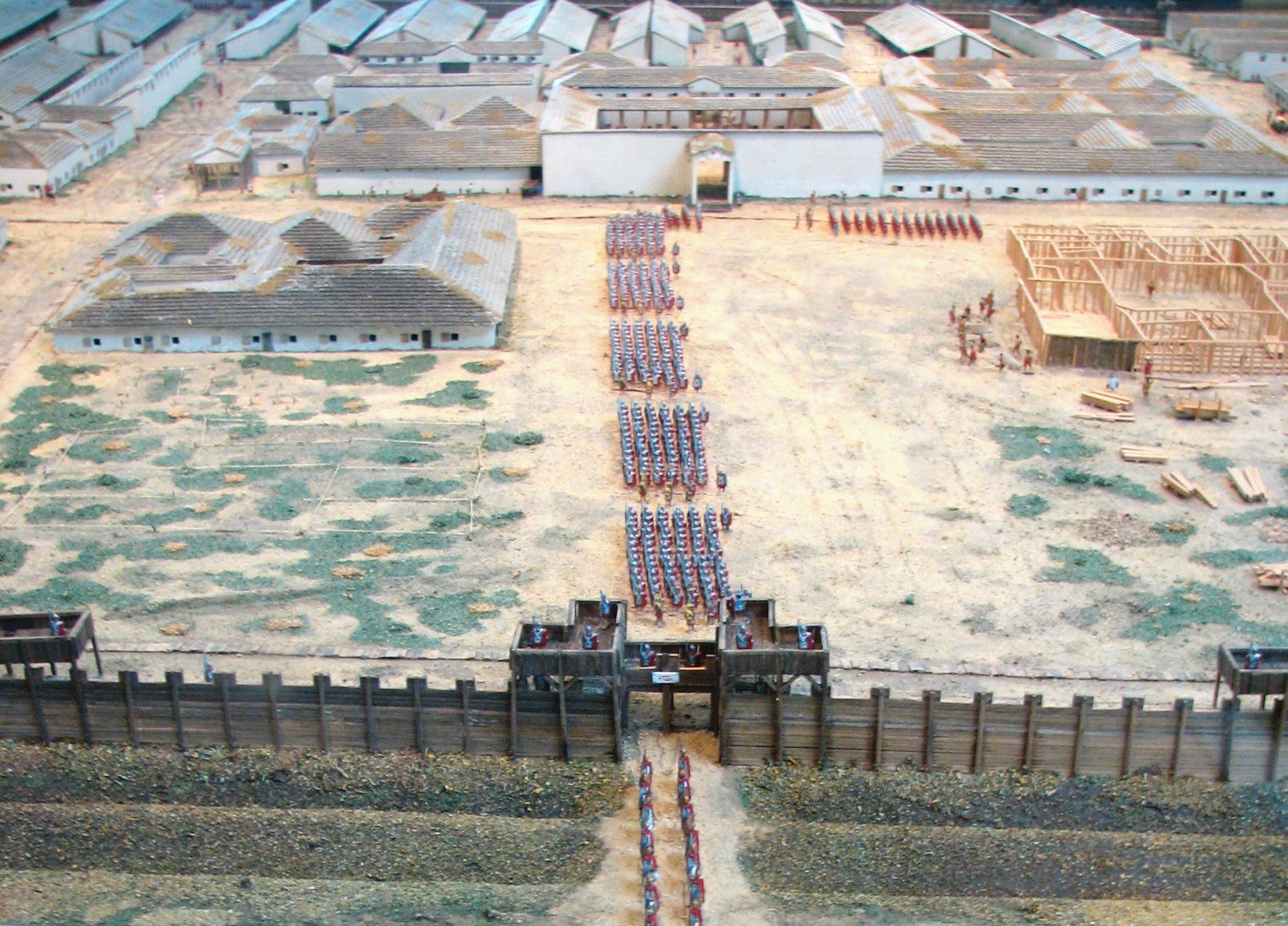

Ältestes römisches Marschlager in Haltern am See

Archäologinnen und Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe haben auf dem Areal rund um das bekannte römische Hauptlager in Haltern am See ein 2000 Jahre altes römisches Marschlager für bis zu 20.000 Mann entdeckt.

Römisches Marschlager

Haltern am See

Modell

LWL-Römermuseum Haltern [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Römer in Südniedersachsen

Bislang sind in der hier betrachteten DORF:REGION zwischen Solling und Holzberg archäologisch keine römerzeitlichen Bodenfunde fassbar.

Ohnehin zählte diese südniedersächsische Region im "Barbaricum" nicht zu der Romanisierung im Imperium Romanum.

- ֍ Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Arminius gegen die Römer

Modern anmutende

römischer medizinische Instrumente

Römisch-Germanisches

Zentralmuseum Mainz

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Aspekte des römischen Militärsanitätsdienstes

Das Harzhorn Team gewährt in dem von ihm herausgegebenen Harzhorn Newsletter 04/2023 (Redaktion: Dr. Petra Lönne, Northeim) zusammenfassende Einblicke in den römischen Militärsanitätsdienst, die im Folgenden zitierend wiedergegeben werden:

„Im 5. und 4. Jh. v. Chr. entwickelten die Griechen und die Kelten größtenteils unabhängig voneinander medizinische ‚Schulen‘.

Die Römer profitierten insofern davon, dass sie Heilkundige dieser Kulturen bei medizinischen Problemen aufsuchen konnten.

Aus diesem Grund war es trotz der Expansion des römischen Reiches lange Zeit nicht notwendig, dass die Römer selbst Mediziner ausbildeten.

Gerade auf Feldzügen konnte dies zu Problemen führen.

Die Soldaten waren darauf angewiesen, auf lokale Heilkundige zurückzugreifen, wenn sie im Gefecht verwundet wurden.

Da die Feldzüge die Soldaten in der Regel in besiedelte Gegenden führten, vertraute man darauf, dass genügend zivil ausgebildete Ärzte zur Verfügung standen.

Seit dem 1. Jh. v. Chr. ist durch Erwähnungen in Kriegsberichten nachweisbar, dass Feldherren wie Pompeius und Caesar auch Ärztesklaven beschäftigten, die sie auf den Feldzügen versorgten.

Es ist davon auszugehen, dass diese Ärzte nicht von den Legionären konsultiert wurden.

Eher brachte man die Verwundeten in die nächstliegende Stadt, um sie dort von lokalen Heilkundigen versorgen zu lassen, wie Caesar berichtet.

Daneben gab es einige Ärzte, die ähnlich wie andere Dienstleistende freiwillig die Armee begleiteten, um ihrem Handwerk nachzugehen.

Diese Ärzte waren für die Feldzüge in abgelegenere Gegenden unerlässlich, doch zu wenige Ärzte entschieden sich für diesen Lebensstil, sodass nicht genügend Heilkundige den Legionen zur Verfügung standen.

Unter Augustus änderte sich die medizinische Versorgung im römischen Heer.

Der Kaiser initiierte eine Art Militärsanitätsdienst, um seine Soldaten zu versorgen.

So konnte Augustus sicher gehen, dass seine Soldaten auch dann versorgt waren, wenn Schlachten in unbevölkerten Gegenden stattfanden.

Es bestand zwischen dem Kaiser und den Soldaten eine Patronatspflicht.

Da die Macht der römischen Kaiser im Wesentlichen auf dem Heer basierte, war der Kaiser verpflichtet, für das Wohl der Soldaten zu sorgen.

Das erste heute nachweisbare römische Lazarett, das Valetudinarium, wurde 9 n. Chr. im heutigen Haltern (Westfalen) errichtet.

Die Quellen über die Valetudinaria sind primär archäologischer und epigraphischer Natur.

Durch diese Quellen lässt sich nachweisen, dass auch an anderen Stellen im römischen Reich Valetudinaria entstanden, beispielsweise in Dura Europos und in Alexandria.

Zahlreiche Papyri, Weih- und Grabinschriften belegen die Nutzung der Valetudinaria ab Augustus.

Bezeichnungen wie medicus clinicus und medicus chirurgus, die die Ärzte als solche auf Soldatenlisten ausweisen, lassen vermuten, dass einige dieser Ärzte spezialisiert waren.

Daneben zeugen Funde von Instrumenten in Arztgräbern und Valetudinaria von den Behandlungen und chirurgischen Eingriffen, die dort durchgeführt wurden.

Im Schrifttum der Antike nimmt der Militärsanitätsdienst jedoch allenfalls eine untergeordnete Rolle ein.

Eine eigene ‚Militärmedizin‘ oder ‚Kriegschirurgie‘ schien es nicht gegeben zu haben.

Die althistorische Forschung steht vor dem Problem, dass die Arbeit der Militärsanitäter nur beiläufig beschrieben wird.

Cornelius Celsus, Vegetius Renatus und Tacitus erwähnen zwar eine Art Militärsanitätsdienst, geben aber kaum Auskunft darüber, was dieser Dienst umfasste.“

______________________________________________________________

[1] Blog-Artikel des Schweizerischen Nationalmuseums vom 23. April 2021 von Katrin Brunner, Historikerin, Chronistin von Niederweningen und freischaffende Journalistin.

[3] Ausstellungsprojekt: IMPERIUM │ KONFLIKT │ MYTHOS - 2000 Jahre Varusschlacht │ 2000 Jahre Varusschlacht │ LWL-Römermuseum Haltern │ 16. Mai – 11. Oktober 2009.

[4] UHLIG 2022.