Mittelalterliches und neuzeitliches Brotbacken

Klaus A.E. Weber

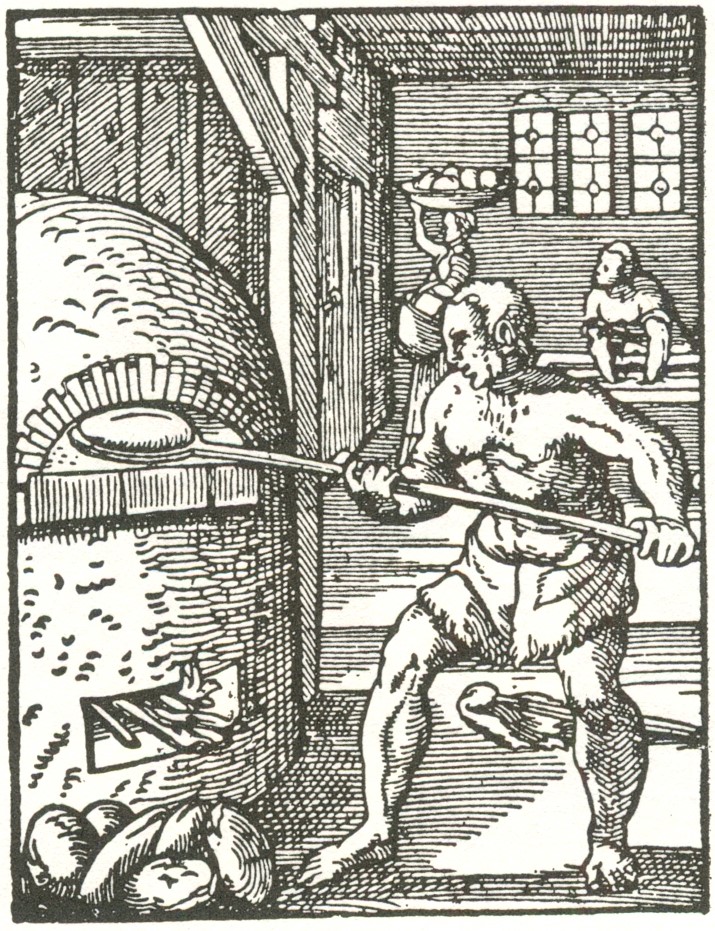

Backofen im 16. Jahrhundert [1]

Backhäuser und Backstuben mit Einschuss-Backöfen

Backofeninszenierung

im Schloss Stirling Castle

Schottland │ Juli 2018

© [hmh, Foto: Wolfram Grohs

Handschrotmühle │ 17./18. Jahrhundert

Europäisches Brotmuseum

Ebergötzen │ April 2017

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Mittelalterlicher Lehmbackofen

mit direkter Innenraumbefeuerung

Im frühen und hohen Mittelalter bestanden zumeist kleinere, eher kugelförmige Lehmbacköfen mit geringer Haltbarkeit.

Mittelalterlicher Lehmkuppelofen

mit Verschluss durch ein Holzbrett

Lehmbackofen mit rückwärtig angefügtem Backgewölbe

Rekonstruktion eines Mittelalterhauses

1. Hälfte 13. Jahrhundert

Stadtwüstung Nienover │ Mai 2010

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Herrschaftliches Brotbacken

Küche mit Backofenanlage

im Palacio Nactional de Sintra

Portugal │ März 2011

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

________________________________________________

[1] ZIMMERMANN 2006, S. 37 Abb. 11.