Teamarbeit der Hellentaler "Keilbuils" im Sollingwald

Klaus A.E. Weber

⊚ Zum Anklicken

© Historisches Museum Hellental, Fotos: Mechthild Ziemer

Holz ist im Solling seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Lebensgrundlagen

Die Geschichte des Hellentals im Solling wurde vom Mittelalter bis zur Gegenwart maßgeblich von der verschiedenartigen Wald- und Holznutzung und deren besonderen Geschichte geprägt.

Im 18./19. Jahrhundert wurde die Forstarbeit für Hellentaler Kleinstellenbesitzer zum maßgeblichen Hauptgewerbe, was nicht zuletzt die Kennzeichnung des Sollingdorfes als Holzhauer-/Waldarbeiterdorf begründete.

Als man im späten 18. Jahrhundert in den braunschweigischen Staatsforsten verstärkt Waldarbeiter benötigte, wurden solche auch in der „Merxhäuser Forst“ angesiedelt – systematisch in der seit 1753 planmäßig im Ausbau befindlichen „Colonie im Hellenthale“, einem früheren Glashüttenstandort.

Mit insgesamt rund 240 Männern imponierte im Zeitabschnitt des 18./19. Jahrhunderts die Erwerbsarbeit als Holzhauer, Holzschläger, Holzschieber oder Waldarbeiter.

Die Forstarbeit der Kleinstellenbesitzer war somit das für Hellentaler Familien maßgeblichste Hauptgewerbe.

Hierhin ist zugleich auch die bis heute gebräuchliche Kennzeichnung von Hellental als „Waldarbeiterdorf“ begründet, was sich nicht zuletzt auch im Gemeindewappen von Hellental in Form eines stilisierten Nadelbaums widerspiegelt.

Leineweber als Holzhauer

Im Zeitalter der Entstehung von Fabrikbetrieben fanden – nach der Schulchronik des Lehrers Bernhard Lehmann vom April 1949 - Hellentaler Leineweber zum Teil im Sollingwald Arbeit und Brot.

Doch wenn die Leineweber ein Vergnügen im Dorf hatten, blieben die Holzhauer fern; und auch umgekehrt.

Waldarbeiterteams im Solling

© Historisches Museum Hellental

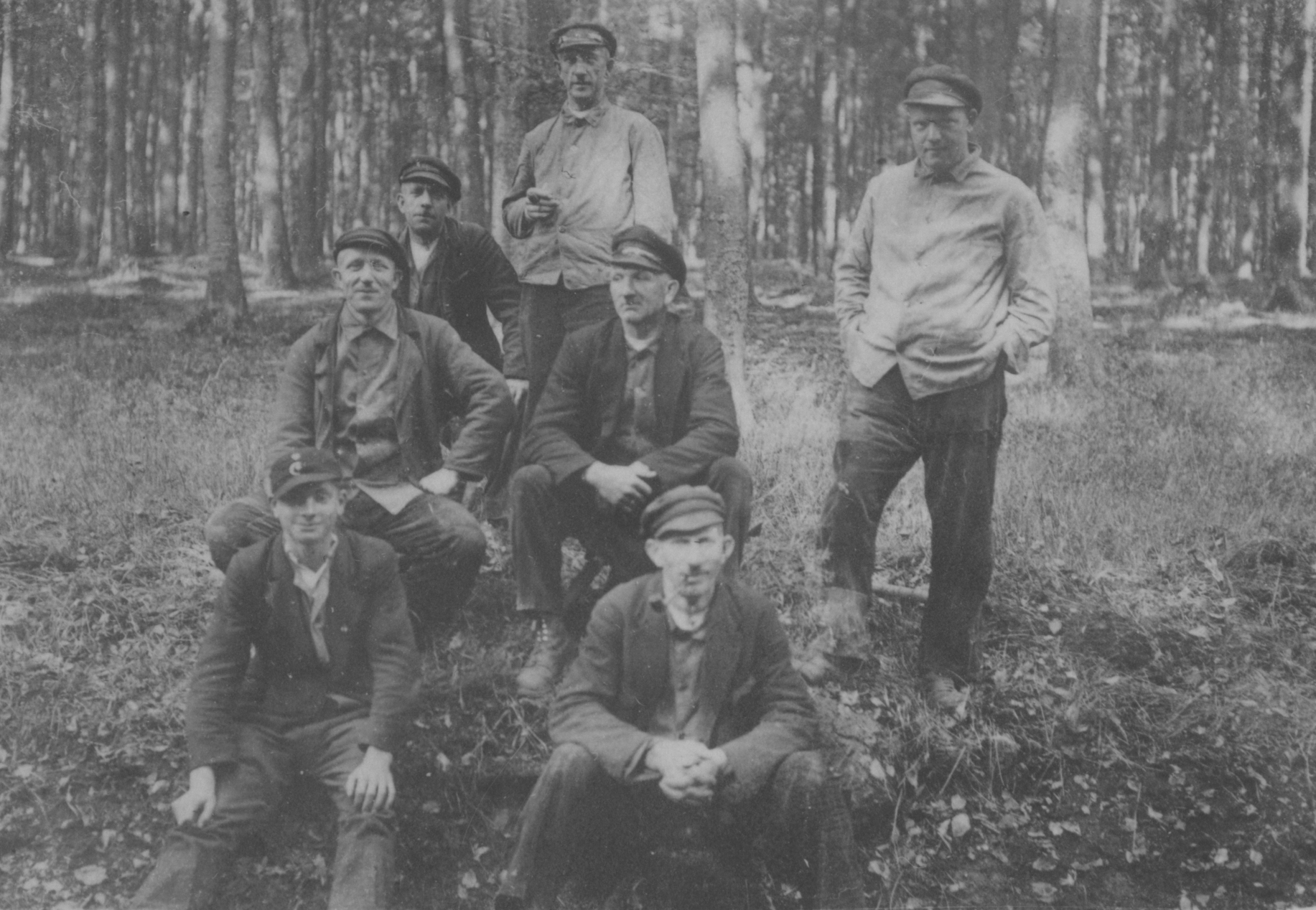

∎ Hellentaler Waldarbeiter │ Holzhauer im Team

Trotz schwerster Arbeit, stets gut gelaunte Waldarbeiter:

Die „Keilbuils“ beim Feiern im Sollingwald in den 1930er Jahren

Die Werkzeuge eines „ordentlichen Holthauers" und „Keilbuils“ jener Zeit umfassten Säge, Axt, Schäleisen und Keile.

Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts wurde ausschließlich die Axt als wichtigstes Holzhauer-Werkzeug zum Baumfällen eingesetzt, zur Mitte des Jahrhunderts allmählich die Zwei-Mann-Zug- oder Bogensäge.

Ende des 18. Jahrhunderts zählte das abgelegene Bergdorf zu den bedeutenden Waldarbeiterdörfern des nördlichen Sollings.

Die Arbeit der Holzhauer (später Forst- bzw. Waldarbeiter) war im 18. Jahrhundert weitaus härter, schwieriger, körperlich anstrengender und letztlich auch sehr viel gefährlicher als zur heutigen Zeit.

Die winterliche Waldarbeit war Schwerstarbeit in freier Natur.

⊚ Zum Anklicken

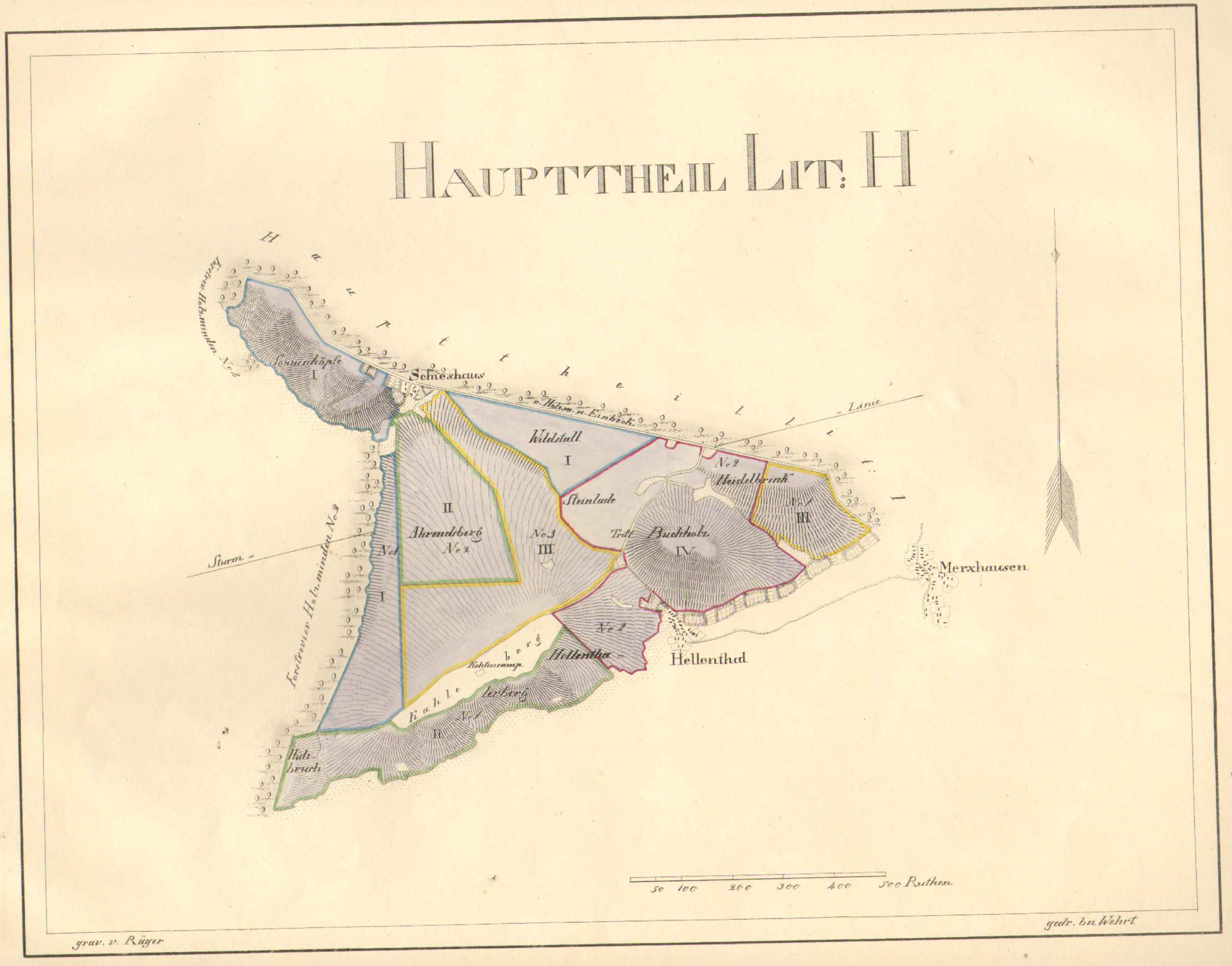

Lithografierte Forstkarte

„Haupttheil Lit: H“ │ um 1860

© Historisches Museum Hellental

∎ Lithografierte Forstkarte „Haupttheil Lit: H“ │ um 1860

„Charte von den Herzogl. Braunschweig-Lüneburgischen Forsten“

„in Stein gravirt von W. Räger in Braunschweig, gedruckt bei Wehrt“

Die altkolorierte Forstkarte zeigt das Forstgebiet bei Merxhausen, angrenzend an das Forstrevier Holzminden № 2 und die Straße Holzminden nach Einbeck (Braunschweigische Bibliographie, S. 19).

-

Siedlungen: Schieshaus │ Hellenthal │ Merxhausen

- Flächen (Längenmaßeinheit Ruthen) │ Terrain durch Schraffur wiedergegeben

mit Sturm=Linie:

I Sonnenköpfe │ Wildstall

II № 1 Hellenthalerberg│ № 2 Ahrendsberg │ Hülsbruch │ nebst Kahleberg mit Kahlencamp

III № 1 / № 3

IV Buchholz mit Trift │ Steinlade │ № 2 Heidelbrink

© Historisches Museum Hellental

⊚ Zum Anklicken

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

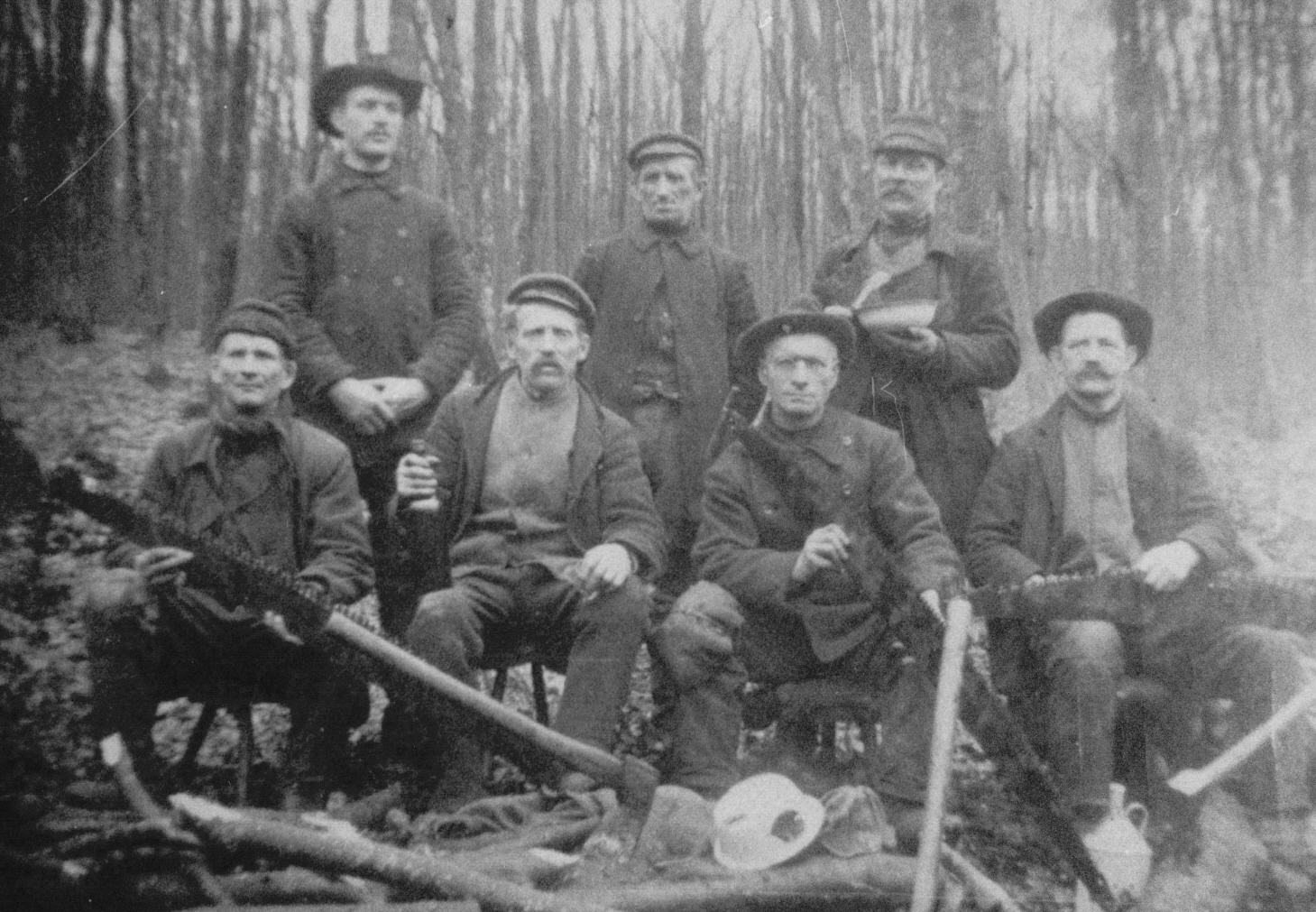

∎ Forstarbeiter im Lappwald │ September 1913

Auf Grund einer Abordnung von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) erfolgte im September 1913 ein Arbeitseinsatz von Hellentaler Forstarbeitern bei der Aufforstung des Waldgebietes Lappwald, einem bewaldeten Höhenzug nahe Helmstedt.

Der Einsatz zur angeordneten „Mithilfe“ erfolgte nach einem großen Windbruch mit entwurzelten oder geknickten Bäumen (Sturmholz) in den Mittelgebirgszügen Lappwald und Elm (heute Naturpark Elm-Lappwald).

Fotografie von 1913:

-

Zweiter von links: „Onkel“ Albert Schütte │ Hellental

-

rechts liegend: „Onkel“ Ludwig Schütte │ Hellental

- Dritter von links sitzend mit Hosenträger: Karl Bartels │Hellental

- links liegend: Theodor Meier │ Hellental

∎ Petroleumleuchte │ Ende 19. Jahrhundert

mit Kosmosbrenner und Reflektor mit Wandhalterung

∎ Brennhexe │ Kochhexe │ 2. Hälfte 1940er Jahre

Gusseisen

Hellental

Einfach hergestellter, mit Holz befeuerter Ofen zum Heizen und Kochen in einem Behelfsquartier für Hellentaler Waldarbeiter in den Sollingforsten

[hmh Inv.-Nr. 1265

Einhängetopf (Ringtopf) │um 1950

eingezogener Herdeinsatz, für die Öffnung eines Holzherdes

Eisen

Kirch-Brombach/Odenwald

[hmh Inv.-Nr. 1298

© Historisches Museum Hellental

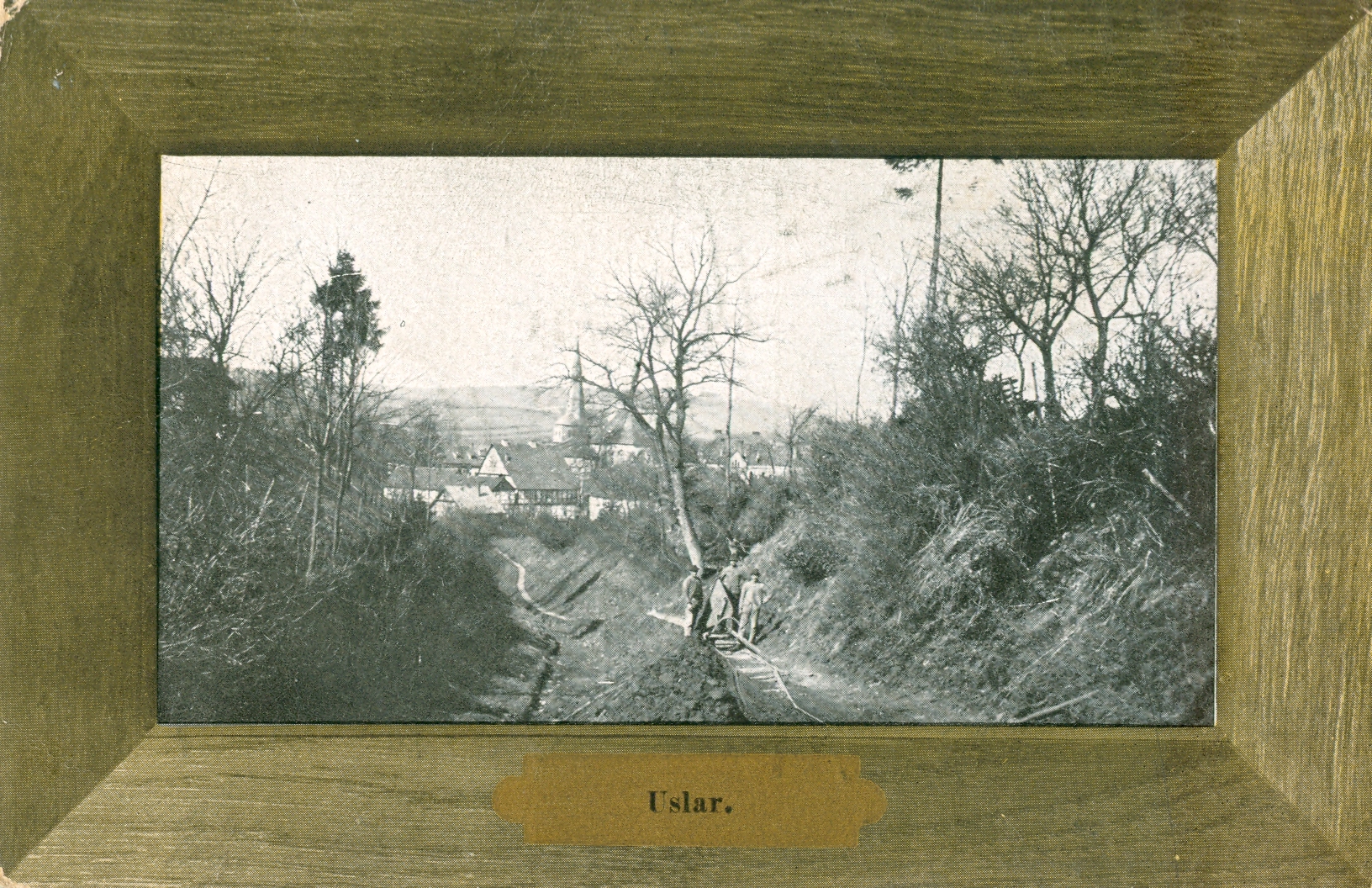

∎ Waldarbeiter vor dem Panorama von Uslar │ um 1907

Forstarbeiten an einem Hohlweg │ Passepartout-Ansichtskarte │ verschickt am 10. Juni 1907

Ehrenbecher mit Widmung

∎ Zinnbecher mit Rehmotiven │ 1972

Widmung dem Hellentaler Waldarbeiter Erwin Schulz

„Zur Erinnerung a. d. Arbeitskameraden 1972“

„Alle Wege │ gut │ Waldwerk“

[hmh Inv.-Nr. 1289

∎ Zinnbecher mit Wappen

Schauseite: Wappen der Stadt Bodenwerder

Widmung:

„Zum 60. Geburtstag Otto Tappe und Waldarbeiter Stadt Bodenwerder“

Bodenprägung: Stieber Reinzinn ST Ges. Gesch.

[hmh Inv.-Nr. 1290

Hellentaler Schnitzarbeit

„Balzender Auerhahn“ │ 1980

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Hellentaler Schnitzarbeit „Balzender Auerhahn“ │ 1980

Männliches Auerhuhn (Tetrao urogallus)

von Dietrich Malchow (1925-2020) │ Hellental

Lindenholz

Geschenk "Zur Silberhochzeit von den Arbeitskollegen" (am 31. März 1980) an den Hellentaler Waldfacharbeiter Erwin Schulz (1929-2017)

Hellentaler Schnitzarbeit

„Waldarbeiter“ │ 1990

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Hellentaler Schnitzarbeit „Waldarbeiter“ │ 1990

von Dietrich Malchow (1925-2020) │ Hellental

Lindenholz

Geschenk von Revierförstereien an den Hellentaler Waldfacharbeiter Erwin Schulz (1929-2017)

"Zur Erinnerung an die aktive Zeit und die Mitarbeiter in der Revierförsterei Merxhausen │ Revierförsterei Nagelbach │ 27.04.1990"

∎ Hellentaler Schnitzarbeit „Äsendes Rotwild"

von Dietrich Malchow (1925-2020) │ Hellental

Lindenholz

∎ Keilholz für Keilbuils

Früher erhielten die Hellentaler Wald-arbeiter – die „Keilbuils“ - von der Staatsforst kostenfrei einen ½ Raummeter astfreies Eschen- und Buchenholz als „Keilholz“ zur Verfügung gestellt, um daraus selbst Fällkeile für den forstwirtschaftlichen Einsatz herzustellen.

Die stabilen Holzkeile wurden meist aus gespaltenem und mit der Axt behauenem Eschenholz angefertigt.

- Original-Holzkeile aus Buchenholz │ keilförmig mit der Axt behauen │ Hellental, um 1900

Nebenbei ist zu bemerken, dass Holzkeile bereits in der späten Bronzezeit bei Holzarbeiten Verwendung fanden.

∎ Hellentaler Waldarbeiterlied

© Historisches Museum Hellental

∎ Fällen einer Fichte im Solling um 1900

-

Hauen der „Fallkerb“ an der Seite des Stammes, in deren Richtung er fallen soll → Fällaxt

-

Sägen des gegenüberliegenden Fällschnitts → Zugsäge

- Fällen des Stamms mittels „Fallkerb“ → Hellentaler Holzkeil

"Erzählende" Jahresringe

mit variantem Früh- und Spätholzanteilen

eines Eichenstamms

Ringförmige Maserung eines Eichenstamms

Mitte des 18. Jahrhunderts angelegte

Eichenallee im Solling │ Mai 2020

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

Mittels Dendrochronologie

vorgenommene Ereignisdatierungen

von etwa 1775 bis 1985

Museum in Springe

© Historisches Museum Hellental, Fotos: Klaus A.E. Weber

Forstkultur und Kulturarbeiterinnen

"Kulturfest" im Solling

mitsamt den "Kulturfrauen"

1950er Jahre

© Historisches Museum Hellental

mit Eichensetzling in den Händen

Rückseite der populären

50-Pfennig-Münze

Modell: Gerda „Jo“ Werner (1914-2004)

Symbol für Wald- und Forstarbeiterinnen

Symbol für die Hoffnung

auf Frieden und Wohlstand

Erstprägung 1949 │ Prägung 1990

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Eimertragejoch │ „Schanne“

Hellental │ um 1900

Das hölzerne Tragejoch zum Tragen schwerer Lasten war bis ins 20. Jahrhundert eines der wichtigsten regionalen Transportmittel.

Die historische Schultertrage mit auf den menschlichen Nacken zugerichtetem geradem Holz ist vergleichbar mit dem bei Zugtieren verwendeten Jochgeschirr.

An den beiden Enden der aus Lindenholz gefertigten „Schanne“ aus Hellental wurden mit Hilfe von Eisenketten zwei möglichst gleichschwere Eimer mit Wasser angehängt und transportiert.[3]

__________________________

[2] Restaurierte Leihgabe von Andreas Heppner, Höxter │ 2000.

[3] SIUTS 2002, S. 132-133 Tafel 70 Nr. 17.