Erhaltene Bauten der Klosteranlage

Klaus A.E. Weber

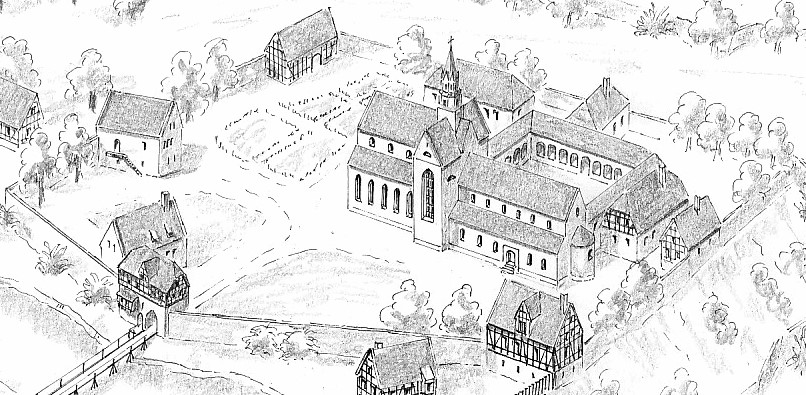

Innerer Klosterbezirk

Ausschnitt aus der

zeichnerischen Rekonstruktion

von Wolfgang Braun

Die in der Gründungszeit nach den strengen Ordensgrundsätzen gebotene asketische, benediktinische Schlichtheit und Einfachheit im Leben der Zisterziensermönche wurde seit dem 14. Jahrhundert im Kloster Amelungsborn die spezielle Bautradition der Zisterzienser verlassen, so auch bei der Ausführung der Klosterbauten.

Klosterkirche St. Marien und „Stein“

von Süden

um 1980 [1]

Nur beklagenswert wenige Klausurgebäude der alten Klosteranlage sind erhalten geblieben.

Erhalten geblieben sind nur noch der Westflügel der Klausur mit der Konversengasse, das östlich der Klosterkirche gelegene Priorengebäude des 15. Jahrhunderts wie auch die Klostermauer mit dem inneren Torhaus.

Architekturreste aus den unterschiedlichen Abbruchs- und Umbaumaßnahmen „finden sich zweckentfremdet in neuen Bauten wieder, wie z. B. in der Südwand der Kantorey im Fachwerkrestbau des ehemaligen Konventsflügels südlich der Kirche und in den Umfassungsmauern“.[15]

Die Sandsteintafel am Torhaus markiert

den Klosterbezirk der hannoverschen Landeskirche

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Breit gelagertes Torhaus

Das bis heute verbliebene innere, im Kern gotische Torhaus umschloss bis 1304 einen kleinen inneren Klosterbezirk mit Kirche, Klausur, Gärten und Friedhof.[6]

-

größere Wagendurchfahrt mit zwei Spitzbogen

-

niedriges, spitzbogiges Fußgängertor, mit einer Rosette verziert

-

Extraraum, um Gäste zu empfangen

Dem Bruchsteingemäuer ist ein Fachwerkaufsatz (Zwerchhaus) aufgesetzt.

Wiederherstellung des inneren Torhauses

nach der Kriegszerstörung

1967 [7]

Nordansicht

Das innere, im Kern gotische Torhaus

mit dem 1967 neu errichteten Obergeschoss

Südansicht

August 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Mit einer Rosette verzierte Fußgängerpforte

Südseite des Torhauses

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Leere gotische Statuennische

feinteilig ornamentierter

Wimperg und zwei Fialen

Nordseite des Torhauses

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

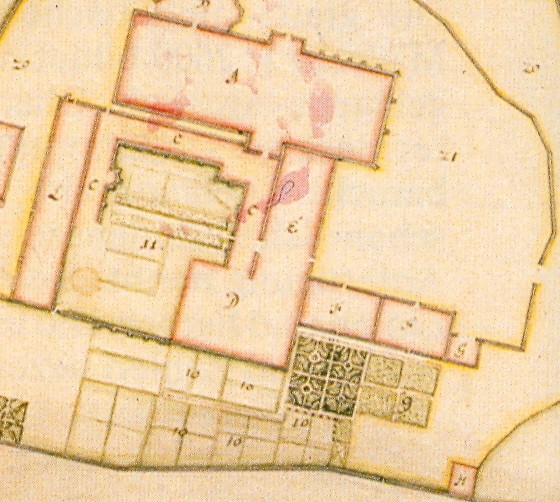

Die Klausur

Klausur-Bereich 1729

Ausschnitt

„Ichnographia Specialis

des Klosters Amelunx-Born“

Joh. Arnold Hallensen [14]

A: Klosterkirche St. Marien

C: Kreuzgang

D: „Alte Rector Hauß“

E: Schule

F: „Neue Rector- und

Cantor Hauß“ („Kantorey“)

Klosterkirche St. Marien

⊚ Zum Anklicken

Klosterkirche St. Marien

Dezember 2018

© [hmh, Foto: Wolfram Grohs

Gotisches Steinhaus - „Vogtshaus“ und „Priorhaus“ genannt

Der zweigeschossige, aus ortsnahem Buntsandstein schlicht errichtete gotische Bruchsteinbau mit Satteldach soll einst als Wohnung für den Prior gedient haben.[18]

Eine Hauskapelle soll nachgewiesen worden sein.

Das Priorhaus im inneren Klosterbezirk

Ausschnitt

zeichnerische Rekonstruktion

von Wolfgang Braun

Das mehrfach umgenutzte gotische Priorhaus

"Voigts Hauß"

Dezember 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Der „Stein“

Altes Abtshaus/Konventsgebäude

Das alte, in sich geschlossene Klostergebäude an der Südwestecke der Klosterkirche - der „Stein“ - ist ein imposanter Fachwerkbau, der ehemals mit dem Kreuzgang verbunden war.

Das ursprünglich spätgotische Fachwerkhaus aus dem im frühen 16. Jahrhundert steht mit einem umlaufenden Holzbalken über einem hohen Sockel.

Währen der Barockzeit wurde der „Stein“ – namensgebend - auf drei Seiten mit Bruchsteinen ummantelt; nur die Westseite, die sich über das Bodenniveau erhebt, blieb unverbaut.[3][5]

Zudem besteht ein mächtiger Bruchsteinkeller mit durchlaufendem Tonnengewölbe.[3]

Nach RÖCKENER [5] wurde es in alten Gebäuderegistern die „Alte Abtei“ genannt, in dem sich möglicherweise das Refektorium des Konvents befunden habe.

Blick auf das Gebäude "Stein“

an der Klosterkirche

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Das „alte Abtshaus“ weist im Erdgeschoss historische Festräume des Abtes auf mit „reich geschnitzten Türrahmen für den Empfang von hohen Gästen“.[11]

Folgt man GÖHMANN [4], so wurde das Gebäude ursprünglich auch als Konservenquartier, dann als Viktualienspeicher („Korn Hauß“) genutzt.

Auf einen Vorgängerbau aus der früheren Mönchszeit weisen Reste von drei mittelalterlichen Kaminen vor drei Blendrundbogen im dem südlichen Gebäudeteil hin; hier hat sich vermutlich die alte Klosterküche des alten Konversenhauses befunden.[3][10]

Bauliches Reste des alten Konventsgebäudes

frühes 16.. Jahrhundert

August 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Abgebrochenes Brunnenhaus und erhalten gebliebene Sandsteinschale

Das einst im Kreuzganginnenhof gelegene, heute nicht mehr erhaltene Brunnenhaus war für die Zisterzienser besonders relevant.

Gotischer 3/8-Brunnenhauspolygonstein

mit Glasscheibenfalz

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Zur hervorgehobenen Bedeutung eines Brunnenhauses führen WULF/LANDWEHR [16] aus:

„Durch zentrale Steigrohre wurde frisches Wasser in einem Laufbrunnen an die Oberfläche geleitet.

Ursprünglich diente das Wasser den Mönchen zur rituellen Handwaschung vor dem Gang zum Refektorium, dem Speisesaal.“

GÖHMANN [32] und DRÖMANN/GÖHMANN [31] heben für den Außenbereich die schlichte, flache Schale mit wulstartigem Rand aus dem ehemaligen Brunnenhaus des Kreuzganges hervor.

Die runde Sandsteinschale mit einem Durchmesser von 2,40 m befindet sich nunmehr wieder an ihrem historischen Standort des"Tonsurbrunnens" [48], der sich urkundlich auf das Ende des 13. Jahrhunderts datieren lässt.

Flache Sandsteinschale

aus dem ehemaligen Brunnenhaus

des Kreuzganges

September 2022

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Backhaus und Brauhaus

Das Backhaus („Back Hauß“) und das kleinere Brauhaus („Brau-Hauß“) vom 1729 ⎸1756 waren zu Zeiten von Herzog Carl I. eng benachbarte Gebäude.

Im Zisterzienserkloster Amelungsborn wurde im 18. Jahrhundert Brot im „Backhaus“ gebacken und Bier im „Brauhaus“ gebraut, das in den Krügen der Klosterdörfer ausgeschenkt wurde.

Das möglicherweise in mittelalterlichen Zeiten entstandene „Brauhaus“ ist ein schlichtes, massives Bruchstieingebäude, ausgestattet mit Fachwerkgiebeln, einem langgezogenen steilen Satteldach und einem schweren Tonengewölbe in den Kellerräumen (ehemals sichere und kühle Bierlagerung?).⦋2⦌⦋3⦌

Das „Backhaus“war nach GÖHMANN [4] ehemals ein Werkhaus der Konversen, "in dem später Bier gebraut wurde, das in den Krügen der Klosterdörfer zum Ausschank kam".

Ehemaliges "Bier-Brau-Haus“ des Klosters

18. Jahrhundert

August 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Auch deuten der Braumeistergarten („Brau Meister Garte“) sowie die Flurbezeichnung Hopfengarten westlich der Klostermauer auf das Bierbrauen hin.

Dem hingegen sei aber unbekannt, ob im Kloster bereits vor der Reformation Bier gebraut wurde, „zumal das Kloster in seinem Einbecker Stadthof das Braurecht besaß“.

Der dann 1756 unter Herzog Carl I. erstellte Plan des Klosters Amelungsborn weist eng benachbart aus

- (№ 6) „Das Back-Haus“

- (№ 7) „Das Bier-Brau-Haus“

- (№ 8) „Das Brandtwein Brauhaus“

Demnach wurde nunmehr im Kloster - neben Bier - auch Branntwein zum Ausschank in den Klosterkrügen hergestellt.

Wasserwirtschaft im Kloster

Die Wasserwirtschaft im Kloster Amelungsborn wirft verschiedene Fragen auf.

-

So ist die Frage ungeklärt, ob das Kloster über einen Brauteich und einen Backteich verfügte, wie es für das Zisterzienserkloster Loccum belegt ist.[17]

- Auch über die historischen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ist nichts greifbares bekannt.

Hilfsweise kann hierzu der Aufsatz von WULF/LANDWEHR [16] zur "Wasserwirtschaft im Kloster Loccum" herangezogen werden.

____________________________________________

[1] Abb. aus OSTERMANN/SCHRADER 1985.

⦋2⦌ RÖCKENER 1998, S. 22.

[3] GÖHMANN 1982, S. 92-93; GÖHMANN 1991, S. 45 Anm. L.

[4] GÖHMANN 1991, S. 45, 62-64.

[5] RÖCKENER 1998, S. 21-22.

[6] GÖHMANN 1982, S. 70; GÖHMANN 1991, S. 25, 45.

[7] Abb. aus OSTERMANN/SCHRADER 1985.

[8] DRÖMANN/GÖHMANN 2008, S. 26-27.

[9] HEUTGER 1968, S. 12-14.

[10] HEUTGER 1968, S. 40.

[11] OSTERMANN/SCHRADER 1985, S. 75.

[14] NLA WO, K 141.

[15] GÖHMANN 1994, S. 39.

[16] WULF/LANDWEHR 2021S. 94.

[17] WULF/LANDWEHR 2021.

[18] GÖHMANN 1991, S. 45; RÖCKENER 1998, S, 22.