Revolutionsereignisse von 1848

Klaus A.E. Weber

Die Revolutionen von 1848 gelten als gesamteuropäisches Phänomen, wobei die deutsche Einheits- und Freiheitsbewegung von 1800 bis 1848 andauerte.

"Freiheit 1848" - Märzrevolution

Im Frühjahr 1848 entwickelten sich fast überall in den Staaten des Deutschen Bundes, erneut von Frankreich aus inspiriert (Februarrevolution), Erhebungen der Bevölkerung, gewaltsame Ausbrüche und offene sozialrevolutionäre Proteste unterbäuerlicher Schichten und des Bürgertums.[5]

Ausbruch der bürgerlichen Revolution in Berlin

Am Berliner Alexanderplatz kam es zu heftigen Barrikadenkämpfen.

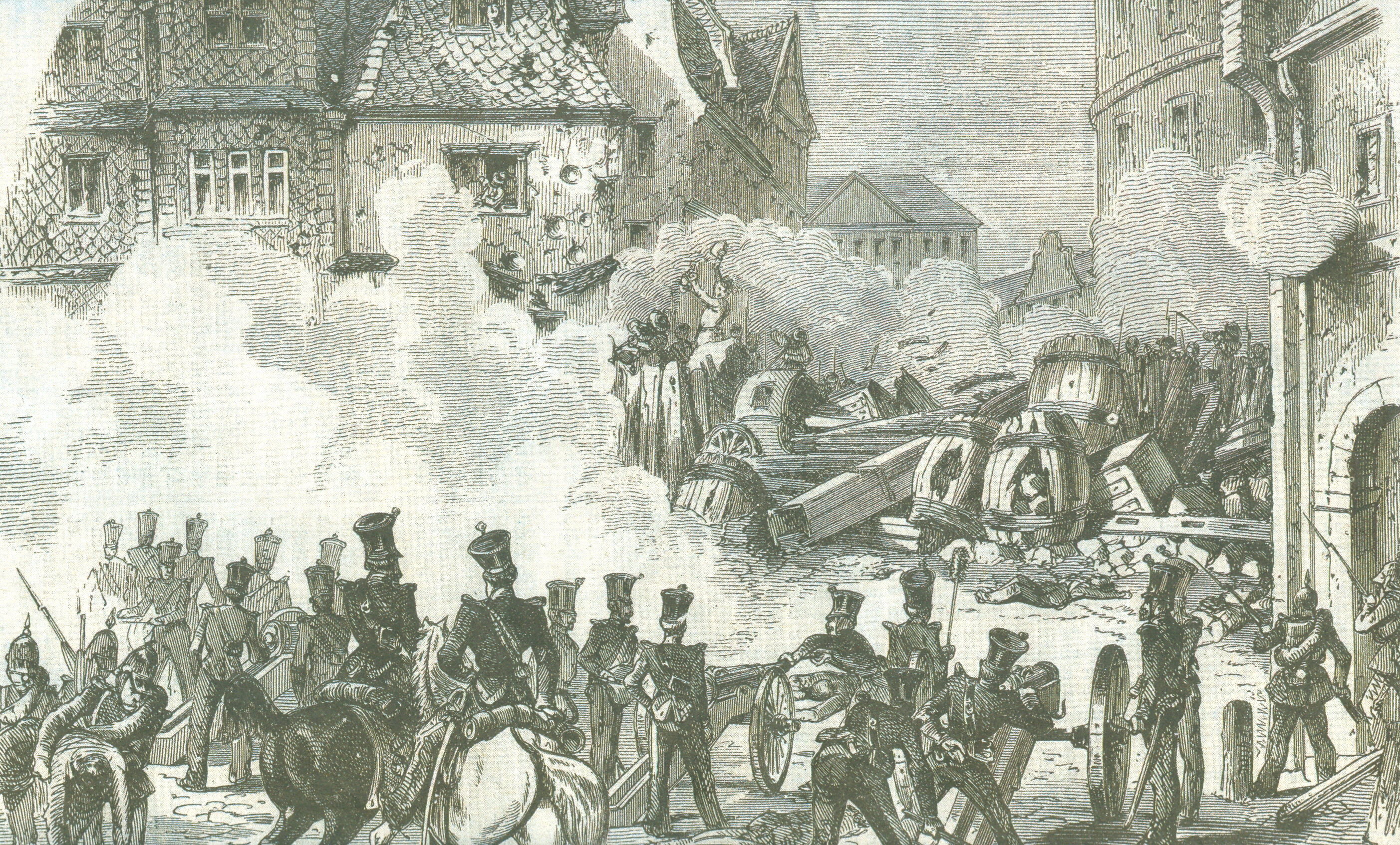

Barrikadenkämpfe in Berlin

18./19. März 1848

Abbildung Frankfurter Rundschau 2023 [2]

Die inneren Verhältnisse waren in allen niedersächsischen Ländern vor 1848 tendenziell ähnlich.[6]

An der politischen und sozialen „Deutschen Revolution“ - der Märzrevolution von 1848 -, die teilweise von Gewalt begleiteten bürgerlich-demokratischen Manifestationen der demokratischen Volksbewegung mit ihren Märzforderungen, waren u.a. auch Vertreter aus Niedersachsen beteiligt.

Kleinräumig gesehen, sollen die örtlichen Aktivitäten von Solling-Wilderern um 1848 notgedrungen besonders ausgeprägt gewesen sein.[7]

Im kleinen, beim Wiener Kongress 1814-1815 wieder hergestellten Herzogtum Braunschweig erfuhr die nach 1830 eingeleitete Liberalisierungsphase mit ihren Reformen und der „Neuen Landschafts-Ordnung“ vom 12. Oktober 1832 keine wesentliche Veränderung.

Zunächst verbreitet sich nach SCHILDT im Herzogtum „der Geist biedermeierlicher Harmonie“ und „die Braunschweiger waren im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was sie in der Revolution von 1830 gewonnen hatten“.[8]

Dann kam es - einhergehend mit der Märzrevolution von 1848 – aber auch hier zu wütenden Protesten und aktionistischen Unruhen von Braunschweiger Untertanen und Bürgern.[9]

Die öffentlichen Proteste wirkten sich auch peripher in der sozioökonomisch benachteiligten Landbevölkerung der Weser-Leine-Region aus.

Hierunter entwickelten sich schließlich auch in der kleinen Region des Kreises Holzminden offene Unruhen, die mit „der exzessiven Ausübung von Gewalt“, wie Übergriffen auf Verwaltungsstellen, verbunden waren [10] und lokal eine „Lust der Sollinger am Tumultieren“ in der materiell verarmten und rechtlich eingeschränkten Sollingregion festzustellen.[11]

Schwarz-Rot-Gold

Symbole für Freiheit und Einheit

Aus dem Playmobil-Diorama

AusstellungHambacher Schloss

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

„Am 9. März des Jahres 1848 beschließt der Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main:

Die Farben Schwarz-Rot-Gold sind die Bundesfarben.

Das ist der Sieg der Revolution.

Diese Farben sind nicht mehr die Opposition.

Das Organ der Fürstenvertreter hat ihnen den Status eines nationalen Symbols zuerkannt.

Ein kurzer Moment des Triumphs.

Kaum hatten die Fürsten die Angst vor der Revolution verloren, war von Schwarz-Rot-Gold keine Rede mehr.“[10]

Barrikadenkämpfe

Frankfurt am Main 18. September 1848

Abbildung Frankfurter Rundschau [1]

Bürgerwehren

Für das Entstehen von Unruhen im Weserdistrikt und die besagte "Lust der Sollinger am Tumultieren" können sowohl politische Motive als auch soziale Gründe gesehen werden.

Zusätzlich zu den geschilderten Umständen war hinzugekommen, dass aufgrund zunehmender Absatzproblematik das häusliche Garnspinnen und Leinenweben fast zum Stillstand gekommen war.

Man glaubte damals zwar, die Abschaffung der innerdeutschen Zölle sei ein wichtiger Reformansatz.

Doch ließ sich dieser nicht durchsetzen.

Es entwickelte sich auch im Weserdistrikt eine zunehmende soziale Unruhe.

Von der braunschweigischen Regierung wurde wieder eine Bürgerwehr in Stadt und Land gefordert.

So wurde auch die Herzogliche Kreisdirektion Holzminden angewiesen, in den Städten Holzminden, Stadtoldendorf und Eschershausen eine Bürgerwehr zu errichten.

Deren Funktionen galt auch „dem Schutz vor den sozialen Gefahren, die von den Unterschichten ausgehen konnten.“[18]

Ende März 1848 kam es in einigen Orten zu Protestaktionen, wie der turbulente Angriff auf das Nebenzollamt bei Merxhausen am 22. März 1848 belegt - trotz der Stadtoldendorfer Bürgerwehr.

Das Bürgerlied: „Trotz alledem“

Volkslieder der gescheiterten „deutschen Revolution“ spiegeln die historische Ereignisse wieder und vermitteln „durch ihre frische Unmittelbarkeit diese Zeit lebendiger, als es bloße Geschichtsschreibung tun kann“.

Ferdinand Freiligrath schrieb im Juni 1848 das Lied „Trotz alledem“ nach einer schottischen Melodie.

Um 1845 war „Das Bürgerlied“ in verschiedenen Liederbüchern erschienen.

Es „demonstrierte das Selbstbewusstsein des sich gerade herausbildenden Proletariats von Handwerksgesellen und Arbeitern.“[23]

Für das entlegene Sollingdorf Hellental liegen keine detailliert aufgearbeiteten Erkenntnisse über die lokalen politischen und sozialen Auswirkungen der doppelten „1848er Revolution” vor.

So müssen letztlich viele ortshistorische Fragen offen bleiben, wie beispielsweise, ob auch die trostlos armen Dorfbewohner Sympathien für die aufkommende demokratische Bewegung entwickelten, ob es organisierte Proteste und Widerstände gab oder das Dorf in einer seinerzeit nicht unüblichen Lethargie verharrten.

Soweit aus der historischen Literatur bekannt ist, herrschte während des 19. Jahrhunderts im Herzogtum Braunschweig die Treue zum Fürsten als Grundstimmung vor und Jubel wurde zum Ausdruck der öffentlichen Meinung.[24]

________________________________________________________________

[1] Frankfurter Rundschau vom 18. September 2018, Nr. 217, S. 30.

[2] Frankfurter Rundschau Magazin 2023.

[5] SCHUBERT 1997

[6] HAUPTMEYER 2004, S. 102 f.

[7] BLIESCHIES 1978, S. 43.

[8] SCHILDT 2000, S. 776.

[10] SEELIGER 1999, S. 241.

[11] SCHÄFER 1999, S. 116-135.

[18] SCHILDT 2000, S. 778.

[23] nach Hannes WADER, Volkssänger, 1975.

[24] SCHUBERT 1997.