Præfectus Conrad Schoppe (um 1565-1639)

Klaus A.E. Weber

⊚ Zum Anklicken

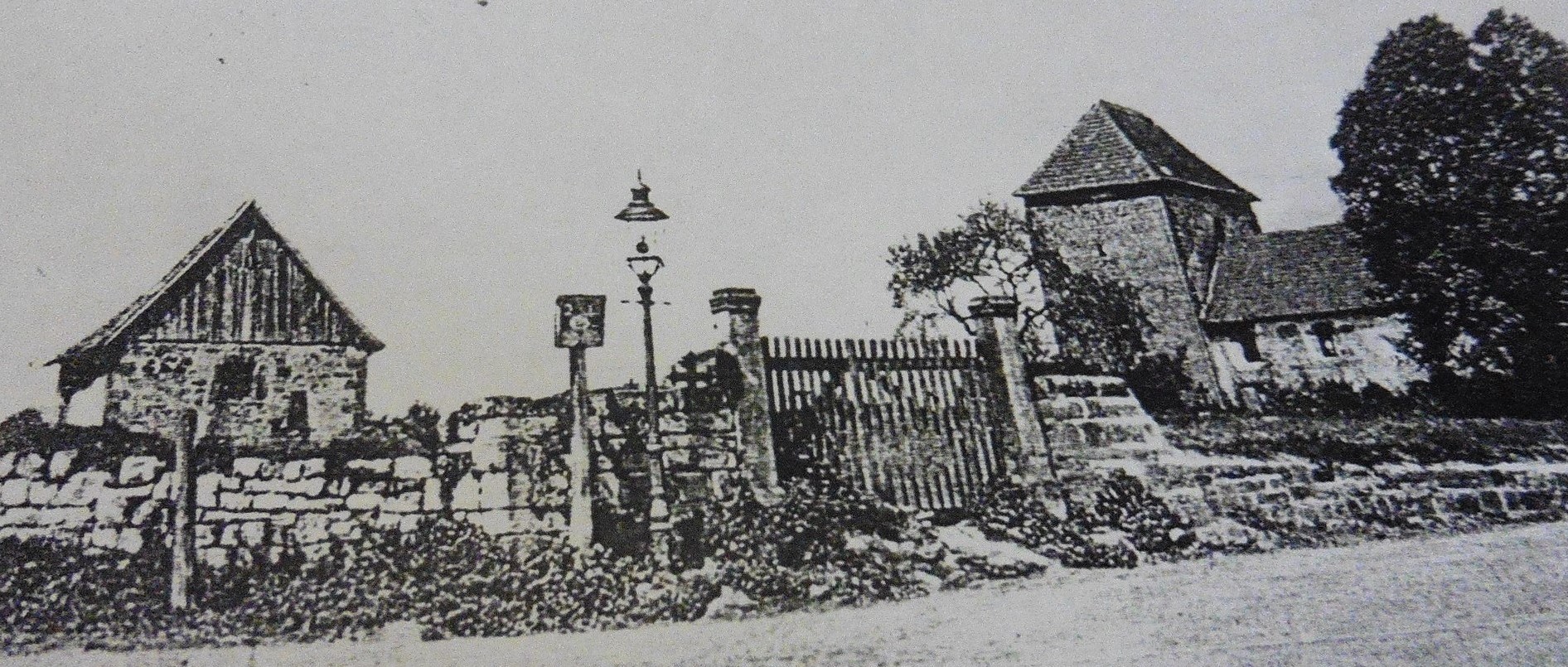

Mittelalterliche Burganlage Heldenburg

Juni 2024

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Während des Betriebszeitraumes der beiden frühneuzeitlichen Hellentaler Waldglashütten "Oberes Hellental" und "Am Lummenborn" im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts wurden in dem Jahr 1623 von dem aus dem nahe gelegenen Heinade ("Heinna") stammenden landesherrlichen Amtmann Conrad Schoppe (err. 1565 - 19. Juli 1639) und dessen Ehefrau Margaretha von Ascha (1557–1625) gestiftet:

-

der Neubau der Kirche in Heinade, der 1624 vollendet wurde [2]

- einen inschriftenlosen spätgotischen Altaraufsatz mit dem Wappen von Conrad Schoppe [2]

-

eine Kirchenglocke aus Bronze für die Heinader Kirche [3]

Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer Amtmann Conrad Schoppe

- ~ 1565 in Heinade geboren │ "Heinna" - "Conradus Schoppius, Heinaensis"

-

"Closter Amelungsborrn"/Klosterschule Amelungsborn [15] │ Stipendiat [185 Conradus Schoppius, Heinaensis] des Herzogs Julius [17] im 15. Semester 1584 an der Universität Helmstedt [16]

- Heirat von Margaretha von Ascha (1557–1625) │ "von Ascha": bis 1576 Besitzer eines "Guths" (ehemals Klostergut, später "Adel. Hof") im Umfeld der Kirche St. Martini im Oberdorf von Moringen [20]

-

erster Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer Amtmann zu Salzderhelden und zu Moringen [6]

-

„Nos vember erschien daher der Umtmann Conrad Schoppe von Salzderhelten im ...“[7]

-

1623 Stiftung des Neubaus der Kirche in Heinade, Vollendung 1624

-

1623 Stiftung eines inschriftenlosen spätgotischen Altaraufsatzes mit Wappen

-

veranlasste 1623 sowohl den Guß einer Kirchenglocke für die Parrkirche in Heinade als auch 1623/1624 den Guß einer Kirchenglocke für die Kirche St. Jacobi in Salzderhelden bei dem Glockengießermeister M. Hinrich Korver

-

1634 herzoglicher Schultheiß in Einbeck [4]

- verstorben am 19. Juli 1639

⊚ Zum Anklicken

Mittelalterliche Burganlage Heldenburg mit Hauptturm

Oktober 2021

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

"Umtmann Conrad Schoppe von Salzderhelten"

Salzderhelden - "Salz und Helden"

Vormals bestand der Flecken Salzderhelden aus drei, später zusammenwachsenden Siedlungen.

Die "Keimzelle" der Besiedlung lag in unmittelbarer Nähe zur 1173 entdeckten Salzquelle (Überlieferung) südwestlich der Heldenburg zwischen Leine und Zollleine.

Die nahe bei Einbeck gelegene Siedlung Salzderhelden erlebte dann im 13. Jahrhundert einen großen wirtschaftlichen Aufschwung.

Aufgrund der für das 13. Jahrhundert belegten Salzgewinnung und Salzgewerke erlangte Salzderhelden mit seiner Burganlage eine historisch hervorgehobene Bedeutung als politisches Machtzentrum in Südniedersachsen:

- große Burganlage als Wohnsitz und Hauptresidenz der Welfenherzöge von Braunschweig-Grubenhagen mit ihrem gesamten Hofstaat (1320-1596)

-

15./16. Jahrhundert landesherrliche, außerstädtische Münzstätte im Fürstentum Grubenhagen (Umschrift »moneta nova salis Heldensis« │ 1427-1463 und 1506-1512 bzw. 1526).

Es wird vermutet, dass der Name Salzderhelden auf das mittelalterliche „Salz an der Halde“ zurückgehen bzw. auch eine Wortkombination von „Salz“ und „Hall“ wiedergeben könnte.

Die Heldenburg als Bronzemodell │ 2022

Juni 2024

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Heldenburg - wehrhafte Höhenburg mit Burgkapelle - 1321 "castrum Helden"

Herrschafts- und Verwaltungszentrum

Angeblich erstmals im Jahr 1302 als "Castrum Solth" (1320?) erwähnt, ist die Höhenburg als Helldenburg ab dem Jahr 1306 mit der Ortsbezeichnung "in Sale iuxta castrum Helden", d.h. „in Salz nahe bei der Burg Helden“, urkundlich belegt.

Als Erbauer der herrschaftlichen Burganlage Heldenburg werden die Welfenherzöge oder die Grafen von Dassel angenommen.

Ein herzogliches Vorwerk der rechteckigen Vierflügel-Anlage erstreckte sich am Fuße des Berghanges - „an der Halde“ - in nordöstliche Richtung.

Namensgebende Salzgewinnungsanlage

Durch eine Saline verfügt Salzderhelden über eine etwa 800 bis 900 Jahre alte Salinengeschichte.

In dem historisch bedeutenden Salzwerk im alten Ortskern von Salzderhelden wurde bereits im 12. Jahrhundert aus einem Brunnen eine etwa 6%ige Sole geschöpft und in 15 Salzkoten (Salzsiedepfannen) zu Salz gesiedet.

Die Salzgewinnung wurde schließlich 1963 eingestellt.

Amtshaus

Ein Amt in Salzderhelden ist ab 1493 überliefert.

Lebte der Amtmann als höchster Staatsbeamter zunächst noch auf der Burg, so wurde im 16. Jahrhundert das Amtshaus von der Burganlage auf das Vorwerk ausgelagert.

Noch heute erhalten ist das neue Amtshaus, dessen Bau 1732 begann.

1624

Dreigeteilter Inschriften- und Wappenstein

Während der dortigen Amtszeit des "Præfectus Conrad Schoppe" äscherte im Jahr 1623 ein Großbrand den Ort erneut ein.

Dreigeteilter Inschriften- und Wappenstein │1624

zur Errichtung einer Amtsscheune durch

Herzog Christian von Braunschweig-Lüneburg

»CONRA(DVS) SCOPPI(VS)

PRAEFECT(VS)«

Oktober 2021

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Im „Schlossgarten“ der Burgruine Heldenburg wurde im 19. Jahrhundert ein „großes, reich ausgestaltetes und von zwei Löwen gehaltenes Wappen gefunden, auf einem Sockel ruhend, welches folgende Inschrift trägt“:

"REVERENDISSIM ILLVSTRISSIM CHRISTIA

NVS, POSTVLATVS EPISCOP. MINDEN. DVX

BRVN. ET LVNAEB. EXVSTIS PRIORIB 25 AVG.

Aő 1623 HAS STRVCTVRAS AEDIFICARI CVRAV.

1624. CONRA. SCHOPPI. PRAEFECT.

RESTAURATUM ANNO 1773. REGE GEOR

GIO III . PRAEFECTO D. SCHARF."

"REVERENDISSIM(VS) ILLVSTRISSI[M](VS) [CHRISTIANVS

POST(VLATVS)] EPISCOP(VS) MINDEN(SIS) DVX

BRVN(SVICENSIS) ET LVNAEB(VRGENSIS) EXV/STIS PRIORIB(VS) 25 AVG(VSTI)

A(NN)O 1623 HAS ST[RVCTVRAS AEDIFI]CARI CVRAV(IT)

1624. CONRA(DVS) SCOPPI(VS) PRAEFECT(VS)"

Der hochwürdigste und erlauchteste Herzog Christian,

postulierter Bischof von Minden, Herzog

von Braunschweig und Lüneburg, hat diese Gebäude, nachdem die Vorgängerbauten am 25. August

im Jahr 1623 abgebrannt waren,

1624 errichten lassen. Conrad Schoppe, Amtmann.

1623/1624

Stiftung einer Bronzeglocke │ Salzderhelden

Kirche St. Jacobi │ 1764-1769

Salzderhelden

Oktober 2021

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Nach Angaben von MITHOFF [9] ist in Salzderhelden die St. Jacobi nach dem Abbruch des früheren Gotteshauses in den Jahren 1746-1769 erbaut worden – zudem:

„Eine im Thurm derselben hängende, 1764 durch M. HINRICH KORVER gegossene Glocke enthält ein mit CONRAD SCHOPPE 1623 bezeichnetes Wappen und ein zweites mit der Unterschrift: MARGARETA ASCHE ANNO 1624“

Der 1623/1624 für die Jacobuskirche von dem Amtmann Conrad Schoppe und dessen Ehefrau Margaretha von Ascha gestiftete Bronzeguß der Glocke des Glockengießermeisters M. Hinrich Korver gilt heute als "nicht mehr vorhanden".

Seit 1850 nicht mehr kirchlich

genutzte Pfarrkirche St. Martini

im Oberdorf Moringen

Langhaus mit reduziertem

romanischem Westturm │ 12. Jahrhundert

September 2021

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

"Schoppsche Kapelle"

auf dem Kirchhof der Martinikirche in Moringen

Johann Gabriel Domeier (1753):

- Die Geschichte Der Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Stadt Moringen und des umliegenden Amts dieses Namens.

Kapelle des Amtmanns Conrad Schoppe zu Salzderhelden

St.-Blasius-Kapelle im Oberdorf Moringen (1618-1951)

Im Sollingvorland befindet sich am Westrand des Oberdorfes von Moringen in abseitiger Lage die ursprünglich mainzische Kirche St. Martini mit einem basilikalem Langhaus, ein "Opfermannshaus" auf dem Kirchhof und einem in der Höhe reduzierten Turm aus Quadermauerwerk.[14][18][22][25]

Vormals bestand hier das "uralte Tempel=Kloster zu S. Martini".[24]

Im Jahr 1618 ließ Conrad Schoppe die dem Heiligen Blasius geweihte, kleine Kapelle (erwähnt um 1497) auf dem Martinikirchhof südlich der Kirche zur Grablege seiner Familie wiederherstellen:

„Legat des Conrad Schoppe, Sohn des sehl. Johan Schoppe aus Heina, über 2 Morgen, bei Hausen Hornhardt belegen, für die Capelle St. Marien zu Moringen.

Er war Amtmann des Hauses Salzderhelden, und verheiratet mit Margarete von Aschen, weiland des Johan nachgelassene Tochter als letzte des uralten Stammes von Asche.“[13]

Der Nebenaltar der St.-Blasius-Kapelle gehörte zur Hauptkirche St. Martini.[18]

Von 1618 bis 1750 überlies man zunächst der "Familie Schoppe aus Asche" die Kapelle als Erbbegräbnisstätte, später der Familie v. Hugo.[10][18]

Grablege der Familie Schoppe

St.-Blasius-Kapelle (links)

Kirchhof der Martinikirche

Oberdorf Moringen [10]

© Abbildung Stadtarchiv Moringen

Die St.-Blasius-Kapelle war ein einfaches rechteckiges Steingebäude von 9,5 x 10,5 mit einem spitzen hölzernen Giebel, einem Dachfirst in Ost-West-Richtung und einer schön gemalten hölzernen Decke.[10][18]

Nach der stadtgeschichtlichen Ausführung von HARTJE [5] wurde das Kapellengebäude 1618 „in ein Erbbegräbnis der edlen und miteinander verwandten Familien von Asche und Schoppe umgewandelt.

Dafür gab die Familie Schoppe der Kirche 6 Morgen gutes Land, und die Kirche übernahm ‘auf ewige Zeiten‘ die Verpflichtung, dieses Erbbegräbnis zu hegen und zu pflegen und es nie zu beseitigen.

Über dem südlichen Kapelleneingang konnte man ehemals auf dem steinernen Türkopfstein die folgende eingehauene Inschrift lesen:[12]

"HOC SACELLUM PER ME CONRADIUM SCHOPPIUM ET MAGARETHAM AB ASCHA RENOVATUM ANNO 1618"

Diese Kapelle ist von mir Conrad Schoppe und Margarethe von Ascha im Jahr 1618 erneuert.

Grablege der Familie Schoppe

Kirchhof der Martinikirche

aus dem "Lageplan des alten St. Martini Kirchhofes

mit Kapelle zu Morigen." [11]

Moringen, 10. September 1914

© Stadtarchiv Moringen

Wegen "gefährlicher Baufälligkeit" musste 1951 die evangelische Kirche in Moringen die Blasiuskapelle abreißen lassen.[10]

Die in der Kapelle mit Grabplatten gedeckte Gräber und Särgen beigesetzten, z. T. mumifizierten Leichen, deren Reste und Grabsteine kamen in die Martini-Kirche, wo sie im Chor einen neuen Platz fanden.[18]

Auf manchen Aquarellen, wie man sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Moringen malte, ist noch die kleine St.-Blasius-Kapelle auf dem Kirchhof vor der Martini-Kirche zu sehen.

Epitaphien

Nachdem Conrad Schoppe 1618 die St.-Blasius-Kapelle auf dem Kirchhof von St. Martini zur Grablege seiner Familie hatte wiederherstellen lassen, wurden er und seine Ehefrau Margarethe von Ascha in einer Gruft in der Kapelle beigesetzt.

Aus Aktenunterlagen des Stadtarchivs Morigen [10] geht hervor, dass ehemals ein

-

steinernes Epitaphium

-

hölzernes Epitaphium

bestanden habe.

Folgt man den stadtchronistischen Ausführungen von JOHANN GABRIEL DOMEIER (1717-1790) aus dem Jahr 1753 [21], so zeugen "zwey in der S. Martini Kirche aufgehängte Gedächtniß-Tafeln" davon, dass im Jahr 1576 der "männliche Stamm" derer von Ascha ausgestorben ist.

Margaretha von Ascha war 19 Jahre zuvor im Jahr 1557 geboren worden.

Nach DOMEIER [6] bestand für das verstorbene Ehepaar Conrad Schoppe und Margaretha von Ascha ein kostbares Epitaphium in der St. Martini Kirche:

„Conrad Schoppen, welcher der erste Fürstl. Br. Lüneburgische Amtmann zu Salzderhelden gewesen, und zu Moringen viele liegende Gründe gehabt, hat sich besonders freygebig erwiesen und der hiesigen Kirche folgendes geschenket:

a) Die kleinere Lichtkrone von Meßing nebst zwey Armleuchtern im Jahr 1603.

b) Zwei Morgen Freyland, laut eines besonderen Vermächtnisses vom Jahr 1618.

c) Einen Altar und Kantzel von künstlichen Schnitzwerk im Jahr 1620; Welche aber bey der im Jahr 1740 erfolgten Veränderung des inwendigen Kirchen=Gebäudes nicht wieder gebrauchet werden können.

d) Einen silbernen Kelch nebst dem Oblaten Teller.

e) Eine silberne Weinkanne.

Dieses Conrad Schoppens und seiner Ehefrauen Margaretha von Ascha kostbares Epitaphium ist in der S. Martini Kirche mit folgender Unterschrift zu sehen:

Anno 1639 d . 19 Jul. Vis ho- │ Anno 1625. d. 19. August ist

nestus & eruditus Conradus │ die Edle und vieltugendsa=

Schoppius primus Præfectus │ me Frau Margaretha ge=

Ducum Lüneburgensium in │ bohrne von Archa in Gott

Salinis Heroun placide in │ entschlaffen. Ætatis 68

Christo Redemptore obdor- │ Jahr.“

mivit.

Wie der Stadtchronist DOMEIER [21] hierzu weiter ausführt, stand 1753 auf der einen "aufgehängten Gedächtniß-Tafel" (hölzernes Epitaphium) in der Martinikirche

Vorderseite

"JAEN VON ASCHA, QUI A. 1576 TRANQUILLE OBDORMIVIT, EST IN HOC

LOCO SEPULTUS, CUI DEUS FIT PROPITIUS!"

Jan von Asche entschlief sanft im Jahr des Herren 1576 und ist hier begraben.

Gott sei ihm gnädig.

Rückseite

"MEMORIAE

NOBILITATE GENERIS ATQUE VIRTUTUM SPLENDORE CONSPICUI VIRI

JANI AB ASCHA, QUI A. MDLXXVI PLACIDE IN CHRISTO OBDOR-

MIVIT MORINGAE."

Zum Gedächtnis Jan von Aschas, der durch Vornehmheit seines Geschlechts

und Lauterkeit seines Charakters ausgezeichnet war.

Im Jahre 1516 ist er zu Moringen friedlich in Christo entschlafen.

"PRISCO NOBILIUM PROAVORUM SANGUINE CRETUS,

ET PROPRIA CELEBRIS QUI PIETARE SUIT,

INSUPER HAUD FRACTO QUI MARTIA PECTORE BELLA

GESSIT PRO COETUS, CHRIATE, SALUTE TUI,

JANUS IN HOC TUMULO DICTUS COGNOMINE AB ASCHA,

DEPONIT FRAGILIS CORPORIS OSSA SUI.

PARS MELIOR COELO CUNCTORUM OBLITA MALORUM

SUCCESSIT, FRUITUR ALLOQUIOQUE DIE.

CONRAD SCHOPPEN ME FECIT FIERI. A. 1611, D. 29. JAN."

Jan von Ascha, dem uralten Geschlechte adliger Vorfahren entstammend,

war durch seine Frömmigkeit berühmt für das Heil Deiner Kirche, o Christus,

kämpfte er in Gebeine seines sterblichen Körpers.

Der bessere Teil aber stieg frei von allem Übel auf zum Himmel

und erfreut sich der Gegenwart Gottes.

Conrad Schoppe lies hier erbauen im Jahr 1611 am 29. Januar.

Nach einer anderen, jüngeren Archivquelle [19] soll sich auf einem steinernen Epitaphium das „Archische Wappen“ befunden haben:

- oben ein offener Helm, darüber zwei Flügel, unten ein Flügel mit drei Blümchen

mit der gegenüber DOMEIER [21] leicht veränderten Unterschrift:

"CÓRAT VON ASCHA DE HAT STIRPE CELTIMAS OBIIT ANNO 1576.

SEPULATUS IN DORMITORIO, CUIANIMA REQUIESCAT IN PACE."

Curt von Ascha, der letzte seines Stammes starb 1576

und ist beigesetzt in dieser Gruft.

Seine Seele ruhe in Frieden.

sowie

Im Gedächtnis von Jaen von Ascha,

der durch Vornehmheit seines Geschlechtes

und Lauterkeit seines Charakters

ausgezeichnet war.

Im Jahre 1576 ist er in Moringen

friedlich in Christi entschlafen.[19]

Wie aus einer Archivunterlage [19] hervorgeht, habe es sich hierbei um ein „weiteres hölzernes Epitaphium“ gehandelt, das die Inschrift getragen habe:

"ANNO 1639 DIE 19. JULI VIS HONESTUS ET CRUDITAS CONRADUS SCHOPPUS

PRICUCESPRAEFECTUS DUCTUM HUNE BUSGENSIUM IN SALINIS

HEROZIM PLÁCLE IN CHRISTO RECLEMTROL SUO OBELORMIVIT =74=."

Am 19. Juli 1639 entschlief sanft in seinem Erlöser Christus der

ehrwürdige und wohlweise Conrad Schoppen,

erster Amtmann der Herzöge von Lüneburg zu Salzderhelden .

Sein Alter 74 Jahre.

"ANNO 1625. D. 19. AUGUST IST DIE EDLE UND VIELTUGENDSAME

FRAU MARGARETHA GEBOHRNE VON ASCHA IN GOTT ENTSCHLAFFEN.

ÆTATIS 68 JAHR."

Anno 1625. d. 19. August ist die edle und vieltugendsame

Frau Margaretha geborene von Archa in Gott entschlafen.

Alter 68 Jahr.

Nach Auskunft des Stadtarchivs Moringen ist der hölzerne Epitaph ist mehr vorhanden.[8]

Grabplatten

Die ursprünglich wohl als Doppelgrabplatte gedachten Platten für Conrad Schoppe und dessen Ehefrau Margaretha von Ascha sollten sich im Heimatmuseum Moringen befinden, was sich aber auch nicht mehr nachvollziehen lässt.[8]

Kirche Heilig Kreuz Heinade

Oktober 2014

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

1623

Stiftung einer Bronzeglocke │ Heinade

Von Conrad Schoppe (~1565-1639) und dessen Ehefrau Margaretha von Ascha (1557–1625) wurde 1623 eine Kirchenglocke für die Heinader Kirche gestiftet, die von dem Glockengießermeister M. Hinrich Korver ("Hinrich Korver Klockengieser") in Bronze gegossen wurde.

Die Kirchenglocke befindet sich noch heute im Glockenturm der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ in Heinade.

Gestiftete Bonzeglocke │ 1623

Pfarrkirche Heinade [3]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Das Äußere der mit Krone 63 cm hohen Glocke gliedert sich in sechs barocke Darstellungen, worunter sich als Reliefs befinden:

-

ein Kruzifix mit Maria und Johannes

-

das Lamm Gottes mit Siegesfahne

-

Maria mit dem Christuskind

-

ein leidender Christus

-

allegorischer Blumenschmuck.[1]

Die Inschriften der Glocke, deren Buchstabenhöhe unregelmäßig ausgeführt ist, gliedern sich in renaissancezeitliche Darstellungen mit Wappenmedaillons.

Darunter befinden sich als Reliefs ein Kruzifix mit Maria und Johannes, ein Relief des Agnus Dei, ein Relief der Maria mit Christuskind - mit erhabener Inschrift:[2][3]

"ANNO 1623 ME INCVLTVM DEI DEDERVNT IN HEINNA

CONRAD SCHOPPE / 1623 // PRAEFECTVS IN / SALINIS HEROVM

MARGRETA VON ASCHA // CONIVS

ECCE / HOMO

ECCE HOMO

HINRICH KORVER KLOCKENGIESER"

Im Jahr 1623 stifteten mich zur Verehrung Gottes in Heinade

Conrad Schoppe / 1623 // Amtmann in / Salzderhelden

Margareta von Ascha // (seine) Ehefrau.

Seht, welch ein Mensch.

Heinrich Korver Glockengießer

Vollwappen: Wappen Schoppe / Wappen Ascha

1623

Stiftung eines Kirchenneubaus │ Heinade

Conrad Schoppe und seine Ehefrau Margaretha von Ascha gestifteten 1623 den Neubau der Kirche in Heinade, der 1624 vollendet wurde [2]

Die in Stein gehauene Bauinschrift (Inschriftenkatalog Nr. 220† Heinade, Heilig Kreuz) über der Kirchentür mit dem Wappen des Amtmanns wies ehemals aus [2]:

"Anno 1624 me in honorem Dei Conrad Scoppius Praefectus in Salinis Herom et

Margretha ab Ascha fieri curaverunt

O adoranda Trinitatis"

Im Jahr 1624 ließen mich zur Ehre Gottes erbauen Conrad Schoppe, Amtmannin in Salzderheden (?), und

Margaretha von Ascha.

Oh anbetungswürdige Dreifaltigkeit!

1625-1649

Kirchenrechnungen "Schoppe"

Die folgenden Auszüge aus Kirchenrechnungen im Zeitraum 1625-1649 [23] dokumentieren bestehende Verbindungen zwischen der Familie Schoppe aus Moringen und der Kirche in Heinade:

1625/1626

"Hanß Schoppe 8 Groschen" - wohl im Jahr 1625/26

1630/1631

"Coert Schoppen 18 groschen Zinsen erhalten" - 1630/31

1632/1633

"8 Groschen von Hanß Schoppen Witwe erhalten"

"Henrich Schoppe hat von dießen 6. Jahr 1 Thaler und 12 Groschen bezahlt"

04. Februar 1642

" Curd Schoppen von Moringen welcher fünf

und zibentzig Thaler Capital bey der Hei-

nadischen Kirche stehen hat von nachsten=

digen Zinsen abgegeben 10 mth (Marienthaler)"

1647-1648

"die Heenadischen Ausgaben de anno 1647. 648

Curd Schoppen von Moringen übrigen

20 thaler capital so er noch

bey der Kirche zu Heenade stehen

hat … jähriges Zins 3 mth"

1649

"der Kirche zu Heinade in diesem 1649 Jahres

müssen geben:

Heinrich Schoppe – 8 groschen und hat gegeben

Cunrad Schoppe – 14 groschen und hat gegeben"

[1] HAHNE 1972, S. 24; STEINACKER 1907, S. 176.

[2] LAMPE/WILLING 2012, S. 269.

[4] Zum Schultheißenamt vgl. HÜLSE, Einbeck, S. 238.

[5] Die Geschichte der Martini-Kirche, des ältesten Bauwerks Moringens; zusammengetragen von Wilfried Hartje, Oktober 2000,

[6] DOMEIER 1753, S. 139-140.

[7] H. L. HARLAND: Geschichte der Stadt Einbeck: nebst geschichtlichen Nachrichten ... 1858, S. 300.

[8] Stadtarchiv Moringen, Stadtarchivarin Gisela van Hülsen am 29. September 2021.

[9] Mithoff, Hector Wilhelm Heinrich: Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen. Zweiter Band: Fürstenthümer Göttingen und Grubenhagen nebst dem hannoverschen Theile des Harzes und der Grafschaft Hohnstein. Hannover: Helwing, 1873, S. 185-186.

[10] StadtA MOR, Akte "Martini-Kirche im Oberdorf Moringen". │ Der Stadtarchivarin Gisela van Hülsen ist an dieser Stelle für ihre Zurverfügungstellung von Archivunterlagen herzlich zu danken.

[11] StadtA MOR, Akte 14, S. 15-16. │ "Die Gesamtfläche beträgt 74 ar. 42 qm."

[12] DOMEIER 1753, S. 99 (§. 94.); StadtA MOR, Akte 14, S. 28.

[13] StadtA MOR, Akte 14, S. 333. Hierin: Auszug aus der Akte Hannover Br. Des. 93. 46a Nr. 18 betr. Stadt Moringen, Stiftungen und Vermächtnisse.

[14] MEIER 1981.

[15] KIECKBUSCH 2009, S. 179-192: In dem Anhang "Liste der bisher gefundenen etwa 230 Schüler der Klosterschule Amelungsborn" findet sich jedoch kein Hinweis auf einen Klosterschüler mit Namen Conrad Schoppe.

[16] Album Academiae Helmstadiensis. Bd. 1, Abt. 1 │ Studenten, Professoren etc. der Universität Helmstedt von 1574-1636 │ Paul Zimmermann. - [Online-Ausg.]. - Hannover: Selbstverl. der Historischen Komm. 1926, S. 48 │ 15. Semester 1584 Nr. 185.

[17] darin: „Verzeichnis undt Namen aller Stipendiaten, so Illustrissimus Julius von Anfang S. F. G. Regirung in derselben Paedagogio zu Gandersheim, auch Julius Universitet zu Helmstedt undt dan in dero Clostern hatt unterhalten lassen, wohin dieselben auch kommen sein.“

[18] OHLMER 1983, S. 138.

[19] Mit Maschine geschriebenes Schriftstück "Die Schoppesche Kapelle" in: StadtA MOR, Akte 14, S. 15-16.

[20] DOMEIER 1753, S. 143.

[21] DOMEIER 1753, S. 143-144.

[22] LkAH D 45c Spec Mori 593.

[23] Für die Zurverfügungstellung der Kirchenbucheintragungen im Oktober 2021 ist dem Ortsfamilienforscher Wolfgang F. Nägeler (Stadtoldendorf) in besonderer Weise zu danken.

[24] DOMEIER 1753, S. 95.

[25] PISCHKE 2022.