Benediktinerabtei Helmarshausen und die Krukenburg

Klaus A.E. Weber

Kloster Helmarshausen und die Krukenburg

Zeichnerische Rekonstruktion

von Wolfgang Braun

Im Heiligen Römischen Reich war das Kloster Helmarshausen an der unteren Diemel mit päbstlicher und kaiserlicher Zustimmung zunächst eine Reichsabtei, später jedoch dem dem Bischof von Paderborn unterstellt.[10]

Vor 997 gegründet, bestand die relativ kleine Benediktinerabtei Helmarshausend knapp 600 Jahre bis ins Jahr 1540 und blieb als Weserkloster "eher eine lokale Größe".[11]

Der Klostergründung war eine Stiftung von Graf Eckerhard von Reinhausen und seiner Frau Mathilde in Nachfolge der Herrschaft "Helmerateshusas" vorausgegangen.

Am 08. Oktober 997 wurde das Kloster als freie Reichsabtei durch Kaiser Otto III. (980-1002) bestätigt.

Der Gründungsbau - erste Bauphase 997-1011 - war eine zeittypische dreischiffige Basilika mit Apsiden im Westen und Osten.

Am 05. Juni 1011 erfolgte die Weihe der ersten Klosterkirche durch Bischof Meinwerk von Paderborn.

Kaiser Heinrich II. (973/978-1024) unterstellte 1017 das privilegierte Kloster dem Bistum Paderborn.

Zur Siedlungsentwicklung und Baugeschichte von Kloster, Markt und Stadt Helmarshausen und der Umgebung im reichs-, landes- und städtegeschichtlichen Kontext wird auf STEPHAN [5] verwiesen.

Umgebauter Osttrakt

Klausur des romanischen Benediktinerklosters

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Romanische Kunstwerkstatt

Die künstlerische und wirtschaftliche Blütezeit der Klosteranlage lag im 11. und 12. Jahrhundert.

Um 1100 entwickelte sich das Kloster "Helmwershusen" zu einem der wichtigen Zentren der monastischen romanischen Kunst im Heiligen Römischen Reich und zählt am Ende des 12. Jahrhunderts zu den bedeutenden Kunst- und Bildungszentren in Europa - auf dem Gebiet der Architektur, der Goldschmiedekunst und der Buchherstellung.

Zu den besonderen Leistungen des Klosters zählt das Skriptorium; hierzu wird auf die Darlegungen von SCHMALOR [10] verwiesen.

Das Benediktinerkloster unterhielt enge Kontakte zum benachbarten Reichskloster Corvey - „in der angewandten kirchlichen Kunst ein wichtiges Bindeglied zwischen dem französischen und dem deutschen Kulturraum“.[8]

Zudem werden hervortretende kunstgeschichtliche und literarische Beziehungen zu Trier beschrieben.[1]

Wie STEPHAN [4] ausführt, verbinde man mit dem Benediktinerkloster Helmarshausen „traditionell die Schedula Diversarum Artium, die berühmte in ihrer Art einzigartige Enzyklopädie des Kunstschaffens der Romanik aus dem frühen 12. Jh., in der auch die Glasherstellung behandelt wird“.

Bronzeskulptur

Bildhauerin Karin Bohrmann-Roth │ 2019

Aus der Kunstwerkstatt

des Benediktinerklosters Helmarshausen

zur Blütezeit im 12. Jahrhundert:

Mönch Heriman erstellt am Schreibpult sitzend,

eine Prachthandschrift

Mönch Roger als Goldschmied

stehend mit einem Tragaltar │ um 1110

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Wie STEPHAN/MYSZKA/WILKE [6] und der DBU- Forschungsbericht [9] ausführen, soll im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts „der wahrscheinlich aus Stablo im belgischen Maasgebiet stammende und im berühmten St. Pantaleonskloster in Köln nachweisbare Mönch Roger mutmaßlich als Leiter der sich zu großer Blüte entfaltenden künstlerisch tätigen Werkstätten der Benediktinerabtei Helmarshausen“ gewirkt haben.

Als Gründer der Werkstatt soll der Benediktinermönch zwischen 1107 und 1130 herausragende Kunstwerke der Gold- und Silberschmiedearbeiten gefertigt haben, wie Tragaltäre, Reliquienkreuze und Bucheinbände (Paderborner Dom).

Die Identifikation des Rogerus von Helmarshausen und seine Gleichsetzung mit dem Pseudonym Theophilus Presbyter als Haupt- oder Erstautor des kunsthistorisch bedeutenden Werkes der Handschriftensammlung „Schedula Diversarum Artium“ gilt als nicht abschließend gesichert.

Auch nach SCHMALOR [14] ist mit Vorbehalt „das Werk über die kunsthandwerklichen Techniken der Theophilius zu nennen, der oft mit dem Goldschmied Rogerus von Helmarshausen identifiziert wird“.

Nach STEPHAN/MYSZKA/WILKE [7][9] sind Teile des Werkes dem Glas gewidmet, „und der Verfasser betrachtete theologisch überhöht die Glasmalerei infolge ihrer Lichteffekte als höchste der Künste“.

Zudem soll der Verfasser

-

zum Glas „direkt oder über Mittelsleute Kontakte zu Glasmachern gehabt haben, denn er geht recht genau auf den Bau des Glasofens, die Zusammensetzung des Glasgemenges und die Herstellung von Häfen und Gläsern ein“[7][9]

- "die Glasschmelze und Glasverarbeitung sehr wahrscheinlich nicht selbst" beherrscht haben.[9]

„Die einzigartige Häufigkeit von Waldglashütten der Zeit um 1100–1250 im Weserbergland ist durchaus dazu angetan, die traditionelle Zuweisung der Schedula in eben diese Region zu bekräftigen, zumal bislang keine wirklich überzeugenden, stichhaltigen Alternativen dazu aufgezeigt werden konnten.“[7]

Prachthandschrift

Bildseiten romanischer Buchmalerei

Faksimile-Ausgabe

Museum des Heimatvereins Helmarshausen

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Skriptorium

Beginnend in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden zwischen 1120 und 1200 im Skriptorium des Klosters Helmarshausen hochwertige Handschriften auf Pergament, Bücher und Prachturkunden als bedeutende Meisterwerke der romanischen Buchmalerei.

Kritsch anzumerken ist, dass auch Urkundenfälschungen des Skriptoriums vorliegen, so im Streit um die Exemtion der Abtei.

„Die Rechtsverhältnisse der Abtei Helmarshausen nämlich liegen in den ersten Jahrzehnten insofern im Dunkeln, als die ältesten Kaiser- und Papsturkungen gefälscht sind.“[12]

⊚ Zum Anklicken

Prachthandschrift

Evangeliar Heinrich des Löwen

Krönung von Herzog Heinrich dem Löwen

und seiner Gattin,

Herzogin Mathilde von England

Faksimile-Ausgabe des Evangeliars

Museum des Heimatvereins Helmarshausen

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Aus der Feder des Mönchs Heriman, der mutmaßlich "auch als Verfasser und Schreiber einer Reihe von Urkundenfälschungen tätig war" [13], stammt das prachtvolle Evangeliar Heinrich des Löwen, das berühmteste, aber nicht bedeutendste Werk aus dem Skriptorium von Helmarshausen der Zeit vor 1180 bis um 1188.[15]

- Handschriftendatenbank der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Evangeliar Heinrichs d. Löwen und Mathildes von England (Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°)

Steinplatten markieren den ehemaligen

Grundriss der Klosterkirche

© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber

Südost-Säule

Westapsis des Gründungsbaus um 997-1011

ausgegrabene Chorturm-Krypta [3]

Rundbogenfenster auf der Westseite

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Ruinen der Krukenburg

Über dem Kloster Helmarshausen liegt die Krukenburg, die 1215-1220 unter Abt Konrad III. als Höhenburg zum Schutz der Benediktinerabtei und der Stadt errichtet wurde.

Die zu Beginn des 13. Jahrhunderts

errichtete Krukenburg mit Johanniskapelle

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Als Ersatz für eine gelobte Wallfahrt ins Heilige Land wurde die Johanniskapelle vom Paderborner Bischof Heinrich von Werl (Heinrich II., reg. 1084-1127) errichtet und im Jahr 1126 vom Mindener Bischof Sigward geweiht.

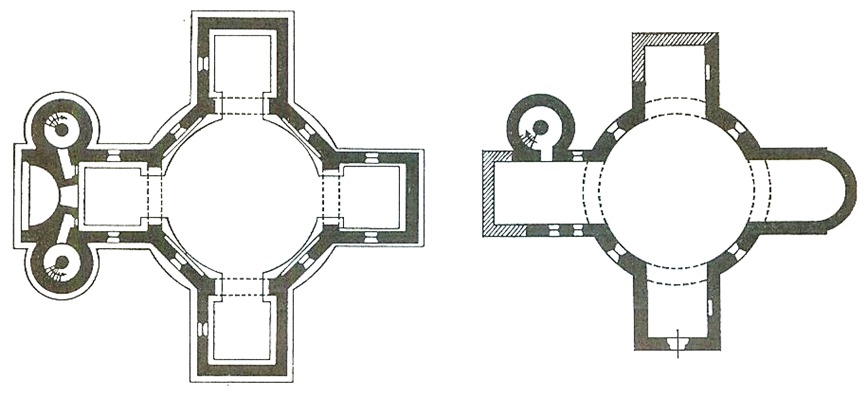

Die Johanniskapelle imponiert als romanische Jerusalemkirche, als eine Kreuzkuppelkirche mit mächtigem Rundbau, vier niedrigen Kreuzarmen und seitlichem Treppenturm.

Rekonstruierte Grundrisse [2]

Paderborn, Busdorfkirche │ 1036 geweiht

Krukenburg, Johanniskapelle │ 1126 geweiht

______________________________________________________-

[1] NORDRHEIN-WESTFALEN 1966a, S. 154-155.

[2] NORDRHEIN-WESTFALEN 1966a, S. 169 Fig. 3.

[3] NORDRHEIN-WESTFALEN 1966b, Abb. 258.

[4] STEPHAN 2017a; STEPHAN 2022b, S. 51.

[5] STEPHAN 2018.

[6] STEPHAN/MYSZKA/WILKE 2018, S. 326.

[7] STEPHAN/MYSZKA/WILKE 2018, S. 327.

[8] DBU 2018, S. 22.

[9] DBU 2018, S. 103-105.

[10] SCHMALOR 2000, S. 207-210.

[11] SCHMALOR 2000, S. 202.

[12] SCHMALOR 2000, S. 207.

[13] SCHMALOR 2000, S. 208.

[14] SCHMALOR 2000, S. 210.

[15] HUMBURG/SCHWEEN 2000. Katalog Nr. 92, S. 370-373.