"Heiße Arbeit" am Schmelzofen

Klaus A.E. Weber

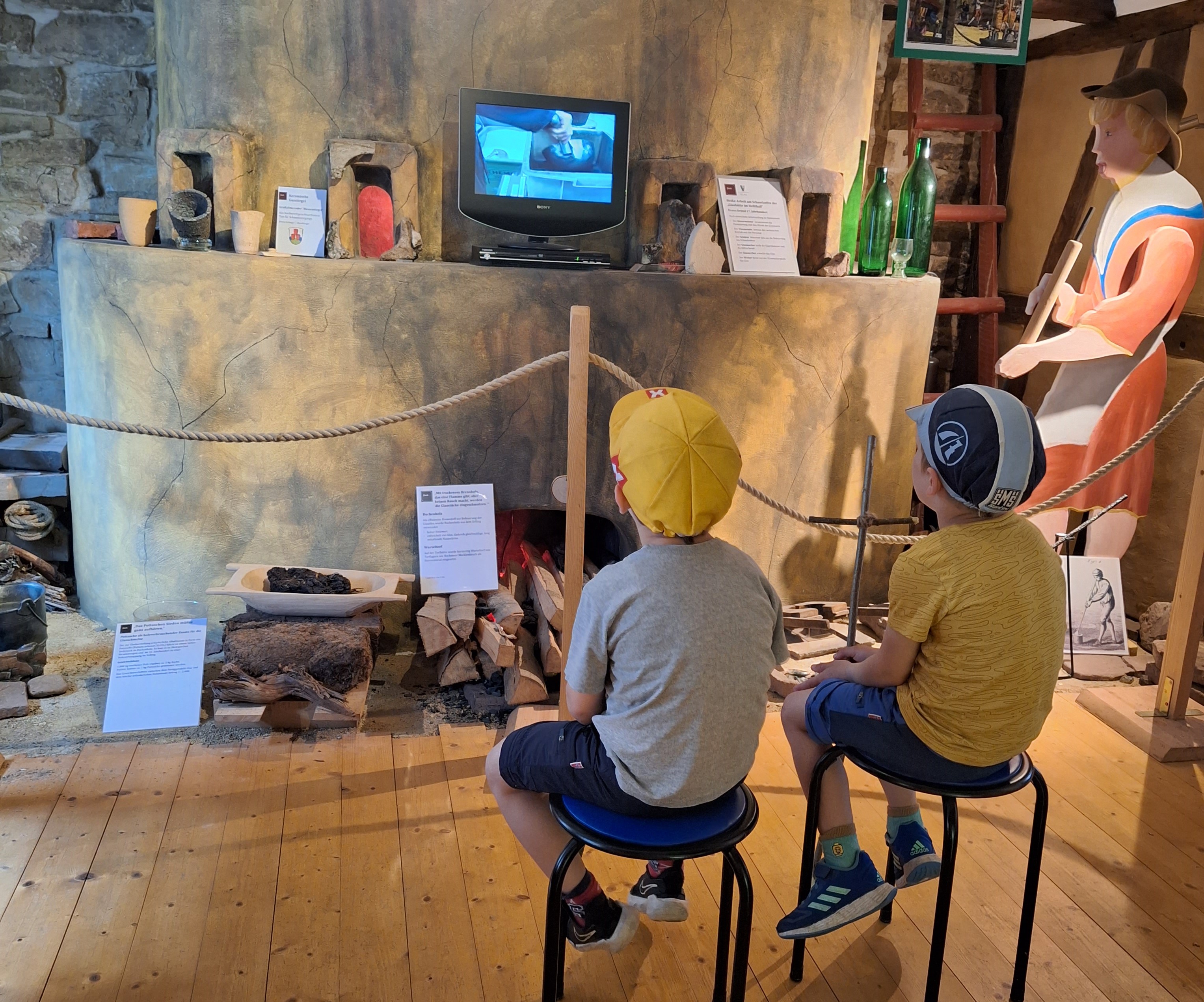

Werkofenszenerie

1. Drittel 17. Jahrhundert

© Historisches Museum Hellental, Foto: Mechthild Ziemer

Schmelzofen-Modell

Zur besseren Erlebbarkeit mit dem Gefühl in einem gut 400 Jahre alten Hüttenbetrieb zu stehen, ist für Ausstellungsbesucher*innen eine inszenatorische Hauptofen-Realisierung in dem historischen Baubestand des Museumshauses aufgebaut worden.

Ergänzend zur Vitrinen-Präsentation vermittelt der zum Teil mit originalen Bauteilen und Schmelzhäfen bestückte Nachbau des Hauptofens das "heiße Arbeiten" am Hauptschmelzofen der frühneuzeitlichen Waldglashütte „Oberes Hellental“.

Der Betrieb der Waldglashütte war auf ein komplex strukturiertes, arbeitsteiliges und präzises Zusammenspiel aller Produktionsbeteiligten angewiesen.

Die hochentwickelte Arbeitsteilung im Hüttenbetrieb umfasste

- Schmelzer (Wirker)

- Schürer (Heizer)

- Vorbläser (Külbelmacher)

- Hohlglasbläser

- Strecker für Flachglas

- Hafenmacher

Brennholz

„Mit trockenem Brennholz, das eine Flamme gibt, aber keinen Rauch macht, werden die Glasstücke eingeschmolzen.“ [3]

Buchenholz

„Das Merxhäuser Buchholtz aber ist bis auff den letzten Rest zu der Glashütten bereits abgetrieben.“

Der Name des oberhalb von Hellental gelegenen Berges „Buchholz“ erinnert daran, dass das Hartlaubholz der vor Ort verfügbaren Buche (Fagus sylvatica) aus dem Solling lange als effizienter Brennstoff zur Ofenbefeuerung verwendet wurde:

-

hoher Heizwert

- entwickelt viel Glut, dadurch gleichmäßige, lang anhaltende Nutzwärme

Ein Raummeter (1 m³) lose aufgeschichtetes, getrocknetes Buchenholz (Wassergehalt < 20 %) entspricht ca. 190 Liter Heizöl oder ca. 190 m³ Erdgas.

Wurzeltorf

„… beym Glasmachen ein sehr gutes Flammenfeuer“

Auf der 1799 errichteten Schorborner Filialglashütte Moorhütte - der Torfhütte am Hochmoor Mecklenbruch - wurde zur Erprobung kurzzeitig Wurzeltorf von den Torflagern am Moosberg als Heizmaterial eingesetzt.

Kleiner Großalmeroder Dreieckstiegel

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

Keramische Gusstiegel

Großalmeroder "Hessentiegel" aus Spezialton [2]

Aus moderner Fertigung im nordhessischen Keramikzentrum Großalmerode (Glas- und Keramikmuseum Großalmerode) stammen fünf, aus feuerfestem Ton hergestellte, an der Oberfläche feinsandig raue, scheibengedrehte Tiegel in einer typischen, unten verjüngten Form für Schmelzvorgänge:

∎ 11 cm hoher Dreieckstiegel mit Deckel (Wandungsstärke: 6 mm)

∎ 12 cm hoher Rundtiegel mit kleiner Ausgussformung (Randweite: 9 cm, Wandstärke: 8 mm)

∎ 20 cm hoher Rundtiegel mit kleiner Ausgussformung (Randweite: 14 cm, Wandstärke: 12 mm)

∎ 26 cm hoher Rundtiegel (Randweite: 19 cm, Wandstärke: 17 mm)

∎ 29,5 cm hoher Rundtiegel (Randweite: 20 cm, Wandstärke: 24 mm)

______________________________________________________________________

[1] AGRICOLA 1556, S. 506.

[2] STEPHAN 2021, S. 49-55.