Klostermedizin | Dorfmedizin | Volksheilkunde

Klaus A.E. Weber

Leitender Medizinaldirektor / Amtsarzt a. D.

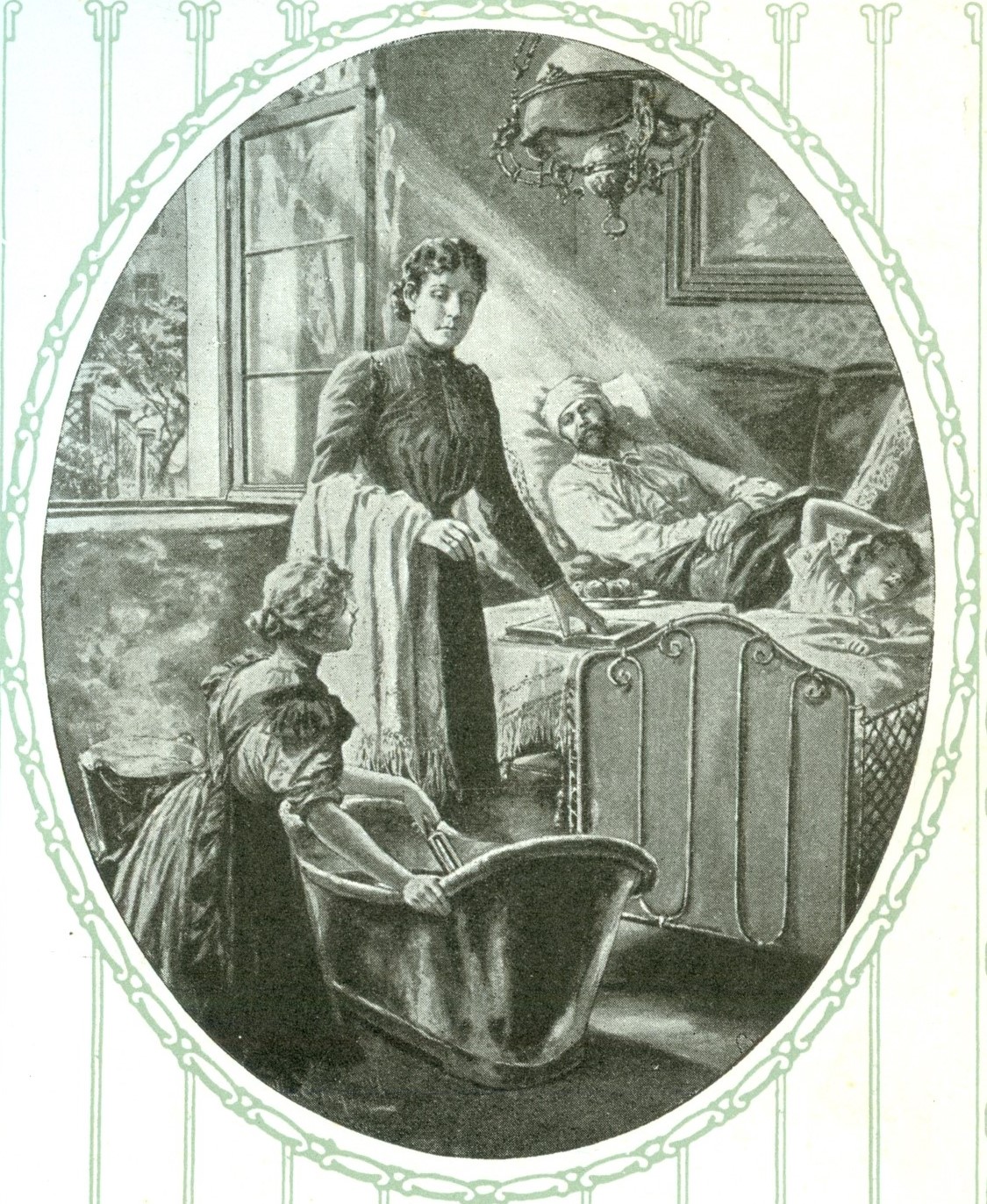

... meist Frauensache

Heilkunde - Die Frau als Hausärztin [7]

Weise Frau, Hausärztin, Visionärin, schauriges Weib oder böse Hexe?

"Die Geschichte der weiblichen Heilkunst verlief alles andere als geradlinig ... Ihre Akzeptanz hing eng mit dem jeweils herrschenden Frauenbild zusammen."[1]

⊚ Zum Anklicken

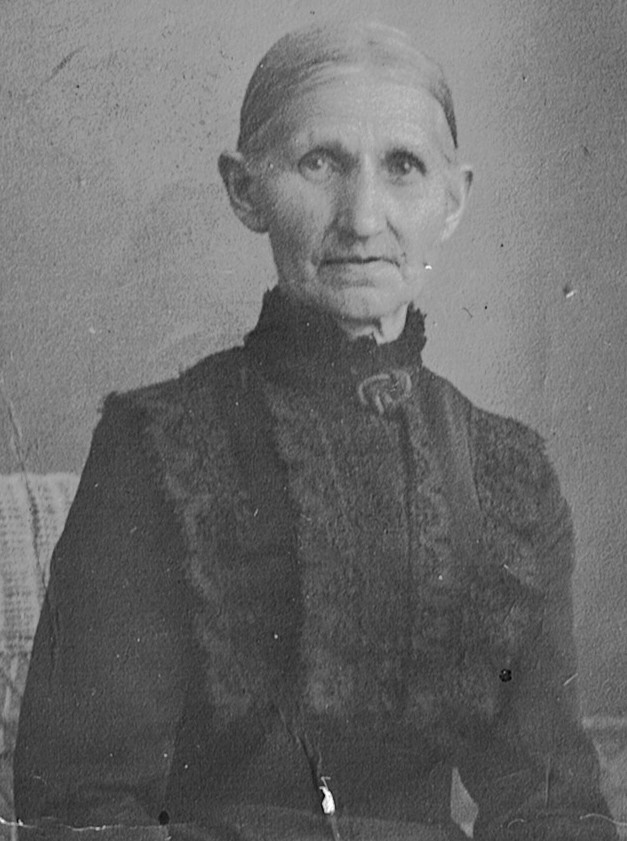

Die "alte Stinewase"

von Hellental (1850-1923)

um 1910

⊚ Zum Anklicken

Die Kräuterfrau

Jule Johler (1822-1910)

Stadtoldendorf

⊚ Zum Anklicken

Die Landärztin

Dr. Paula Tobias (1886-1970)

© Historisches Museum Hellental

Als typisches historisches Beispiel für die klösterlich geprägte Heilkunst des Mittelalters ist die Benediktinerin und Äbtissin Hildegard von Bingen (1098-1179) mit ihren audio-visionären, mystischen Erfahrungen zu nennen.

Die gelehrte Nonne, Kräuterkundlerin und Kritikerin des Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa (1122-1190), mit dem sie eine Brieffreundschaft unterhilet, gilt als bedeutende Universalgelehrte des Hochmittelalters - und als die erste Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters.

Nach den Überlieferungen befassten sich ihre Werke mit Religion, Musik, Ethik und Kosmologie.

Auch ist bekannt, dass Hildegard in den 1150er Jahren wohl auch medizinische Abhandlungen zu dem Wesen, den Ursachen, der Behandlung und der Heilung der Krankheiten verfasste.

Allerdings sind - im Gegensatz zu ihren religiösen Schriften - keine Originalhandschriften als zeitnahe Nachweise erhalten geblieben.

Die gern zitierten Texte, die Hildegard als Verfasserin angeben, entstammen dem spätmittelalterlichen Zeitraum des 13. bis 15. Jahrhunderts, in welchem Abschriften, Ergänzungen und Umschreibungen erfolgten.

Erst im Jahr 1970 wird die Bezeichnung „Hildegard-Medizin“ als profitbewusster Marketing-Begriff im deutschen Sprachraum eingeführt, wozu – mittelalterlich orientiert - Pflanzenheilkunde, Ernährungsregeln, Ausleitungsverfahren und Edelsteintherapie gehören.

Nicht selten lebten und agierten Frauen im Mittelalter wie in der beginnenden Neuzeit als Heilerinnen mit außergewöhnlichen Kräften.

Sie verfügten über ganzheitliches volksmedizinisches Wissen ihrer Zeit, wobei sie sich insbesondere mit Kräutern, mit Handauflegen und Besprechen auskannten.

So genannte „weise Frauen“ wurden als Vertreterinnen einer bewegten weiblichen Heilkunst zugleich verehrt, gefürchtet und verfolgt.

Dabei ging es auch um den "Reiz der Macht, den imaginierter Zauber bieten kann".[5]

Letztlich stand insbesondere für Frauen häufig genug die existenzielle Frage im Raum:

Weise Frau, schauriges Weib oder böse Hexe?[5]

Davon wird auch noch bei der Betrachtung des Handauflegens und typischer Besprechungsformeln in den volksmedizinischen Traditionen armer Leute im Solling zu hören sein – und auch davon, dass eben vor allem Frauen volksmedizinisches Wissen auf dem rauen Solling tradierend bewahrten und anwandten, wenn auch nicht ausschließlich.

Erinnern sollte man sich auch an die Sozialreformerin, Statistikerin und "Visionärin der Fürsorge" Florence Nightingale (1820-1910), die im 19. Jahrhundert in London den Grundstein für die moderne Krankenpflege legte und damit die moderne westliche Krankenpflege begründete.[6]

Schulmedizin und Volksmedizin - kulturbedingte Vorstellungen

Es kann aus heutiger historischer Sicht zwischen den Medizinsystemen der gelehrten „Schulmedizin“ einerseits - und der alternativen, einfachen „Volksmedizin“ andererseits unterschieden werden kann.

Wie es die Nutzung der Heilkräuter historisch erkennen lässt, standen sich universitäre „Schulmedizin“ und nicht-akademische Volksmedizin und Naturheilkunde keineswegs fremd gegenüber oder schlossen sich gar gegeneinander aus.

Ihre Erkenntnisse entwickelten sich stetig weiter, gerade auch in wechselseitiger Ergänzung.

Spätestens ab dem 19. Jahrhundert trennten sich dann ihre Wege.

Die Berufskarriere eines frühneuzeitlichen Arztes war einerseits von wissenschaftlicher, andererseits von ärztlicher Tätigkeit gekennzeichnet.

Im frühen 19. Jahrhundert changierten ärztliche Behandlungen zwischen Hilfe, Kontrolle und Forschung.

Prozesse der Professionalisierung, Systematisierung und Verwissenschaftlichung der Heilkunde in der „Schulmedizin“ können medizinhistorisch als ein markantes Unterscheidungskriterium gegenüber der Laienmedizin - hier in Form der Volksmedizin - herangezogen werden.

Besondere Bedeutung kommt dabei der schulmedizinischen Arzneimitteltherapie zu.

Das bekannteste Selbstmedikationsprodukt eines 1826 gegründeten Kölner Pharmaunternehmens – der „Klosterfrau Melissengeist“ -, mag noch heute daran erinnern, dass die soziale Fürsorge und Krankenpflege „armer siechen“ seit dem Frühmittelalter maßgeblich in Klöstern und Hospitälern ausgeübt wurde.

1843 veröffentlichte der Mediziner Georg Friedrich Most (1794-1845) seine „Enzyclopädie der gesamten Volksmedicin - oder Lexikon der vorzüglichsten und wirksamsten Haus- und Volksarzneimittel aller Länder“.

Dieser „nach den besten Quellen und nach dreißigjährigen, im In- und Ausland selbst gemachten zahlreichen Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Volksleben“ gesammelten und herausgegebenen Enzyklopädie ist das folgende Zitat entnommen:

"... Alle große, wahrhafte Ärzte und Helfer der leidenden Menschheit, sowohl der Vor- als Jeztzeit, waren und sind davon überzeugt, dass der echte, tüchtige Arzt die Volksmedizin, die Haus- und Volksarzneimittel, nicht verachten, vornehm bespötteln und geringschätzen, sondern kennen lernen, untersuchen und prüfen müsse, ob darin nicht manches Goldkorn vergraben liege, was noch nicht zu seiner Kenntnis gekommen und was dennoch von Wichtigkeit zur Bereicherung seiner Kunst und zur Förderung der medizinischen Wissenschaft sei. ..."

Porträt einer Gottesfürchtigen

15. Jahrhundert

Le Galerie Degli Uffizi

Firenze

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Buchmedizin │ Mönchsmedizin │ Klostermedizin

Klöster – Kulturelle Träger medizinischen Wissens

Im mittelalterlichen Kloster befassten sich Mönche wie Nonnen im Kontext ihrer christlichen Gartenkultur mit der Pflanzenheilkunde.

Sie verfügten über grundlegende Kenntnisse des Anbaus von Küchenkräutern und zur Heilwirkung von Kräutern, Heil- und Arzneipflanzen – den einzigen wirksamen Medikamenten jener Zeit.

Insbesondere heilkundige Nonnen verbesserten alte Rezepturen und entwickelten neue.

Zudem fertigten sie Abschriften von Kräuterbüchern an, wobei sie sich meistens auf Angaben griechischer und römischer Gelehrter der Pharmazie und Heilkunst stützten.

Um die Wurzeln und das Wesen der volksmedizinischen Traditionen im Solling aufzuspüren und nachzuvollziehen, möchte ich zunächst kurz auf die medizinische Heilkunst des frühen bis späten Mittelalters eingehen.

Zur Klostermedizin der Mönche des mittelalterlichen Zisterzienserklosters Amelungsborn wird auf die Darlegung „Hilf, Bruder Infirmarius!“ von GÖHMANN [8] verwiesen.

Pharmaziemuseum

der Universität Basel

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Effiziente Medizin im Mittelalter

Im Mittelalter begegnen wir einer klösterlich geprägten Heilkunst mit jenen heilkundlichen Behandlungsmethoden, die uns später noch in der konkreten Beschreibung volksmedizinischer Traditionen im Solling beschäftigen werden.

Die Medizin des Mittelalters basiert innerhalb wie außerhalb der Klöster im Wesentlichen auf der klassischen griechisch-lateinischen „Viersäftelehre“ mit den vier Elementen

-

Luft

-

Feuer

-

Erde

- Wasser.

Anklänge hieran finden sich durchaus auch im „Abergläubischen Allerlei“ der überlieferten Volks- und Dorfmedizin im Solling.

Aufgespielt im August 2015

Klosterfrau Thekla mit

ihrer Schwester Barbara

Pestjahr 1349 in Gelnhausen [19]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

In mittelalterlichen Klöstern – den kulturellen Trägern medizinischen Wissens - befassten sich Mönche wie Nonnen im Kontext ihrer christlichen Gartenkulturmit der Pflanzenheilkunde.

Sie verfügten über grundlegende Kenntnisse des Anbaus von Küchenkräutern und zur Heilwirkung von Kräutern, Heil- und Arzneipflanzen – den einzigen wirksamen Medikamenten jener Zeit.

Heilkundige Mönche und Nonnen - "starke Frauen im Mittelalter" - verbesserten alte Rezepturen und entwickelten neue.

Zudem fertigten sie Abschriften von Kräuterbüchern an, wobei sie sich meistens auf Angaben griechischer und römischer Gelehrter der Pharmazie und Heilkunst stützten.

Wie der 2010 von SCHUBERT für die klassische „Schulmedizin“ hinterlegte Begriff „Buchmedizin“ anschaulich werden lässt, verfasste die klösterliche oder akademische Medizin ihr Gesundheitswissen schriftlich mit Auswirkungen auf die Lebensordnungen.

So wurde antikes und zeitgenössisches Medizinwissen universitär oder in Klöstern von Arzt zu Arzt in schriftlicher Form durch „Fachliteratur“ und durch „Vorlesungen“ weitergegeben.

In verschiedener Form und Dosierung blieb die traditionelle Kräutermedizin lange das Mittel der Wahl in der medizinischen Praxis.

Das Wissen um die Heilungskraft von Kräutern war ehemals in nicht-ärztlichen Laienkreisen weit verbreitet - und wurde ärztlich ausdrücklich gefördert.

Als wesentlicher Teil mittelalterlicher Medizin gilt die „Mönchsmedizin" bzw. „Klostermedizin“, die medizingeschichtlich die Zeitspanne vom Frühmittelalter bis zum Hochmittelalter umfasst.

Während der Hauptphase der „Klostermedizin“ vom 8. Jahrhundert bis Mitte des 12. Jahrhunderts oblag die medizinische Versorgung in Europa ausschließlich Mönchen und Nonnen, da die Medizin in jener Zeit als ein Handwerk und als angewandte Theologie galt.

Außerhalb von Klostermauern erfolgte daher auch keine Ausbildung für Ärzte.

Ohnehin galten Krankheiten als von Gott gesandt und eine Heilung ohne Gottes Hilfe erschien als unmöglich.

So wurde die Pest – der Inbegriff für alle Seuchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit – als „Geißel Gottes“ aufgefasst.

Wie noch zu zeigen ist, spiegelt sich diese mittelalterlich religiöse Sicht noch in der einen oder anderen Variante der Volks- und Dorfmedizin im Solling wieder.

Von den antiken griechischen Heilprinzipien mit Wasser- und Phytotherapie geprägt, beruhte sie während des 8. – 12. Jahrhunderts vornehmlich auf der Phytotherapie – Heilen mit Kräutern und Arzneipflanzen - und auf der Hydrotherapie.

Entscheidend für den mittelalterlich-christlichen Heilungsansatz war, den Körper als Partner der Seele anzusehen.

Von Frau zu Frau

Weitergabe heilkundlichen Wissens durch mündliche Überlieferung

In der anfangs skizzierten mittelalterlich geprägten Volksmedizin erfolgte die Weitergabe traditionellen heilkundlichen Wissens der weisen Frauen durch mündliche Überlieferung - als Kräuterfrauen, Pflegerinnen, Ratgeberinnen, Heilkundige und auch als Hebammen.

Dabei floss zudem auch Wissen aus eigenen Erfahrungen ein.

Als nicht-akademische „Ärztinnen des Volkes“ kannten die weisen Frauen seltene und begehrte Heilkräuter, deren bevorzugten Standorte und den magischen Zeitpunkt ihres Pflückens.

Sie wussten als Hebammen über Möglichkeiten der Geburtenkontrolle, der Schwangerschaftsverhütung und über natürliche Mittel zum Schwangerschaftsabbruch.

Nicht nur aus physiologischen Gründen befand sich seit alters her die Betreuung der Schwangeren, der Gebärenden und der Wöchnerin ausschließlich in den Händen von Frauen.

Über Generationen hinweg wurde das Wissen um die Geburtsvorgänge von Frau zu Frau vermittelt.

Fettewase │ Reuikewase │ Christinewase und das Besprechen

Dem kirchlich-religiös geprägten Mittelalter entspringend war in alter Zeit das volksmedizinische Gesundheitswissen in den entlegenen Sollingdörfern eng verknüpft mit abergläubischen oder metaphysischen Praktiken und Ritualen.

Wie Wolfgang Schäfer aus seinem Heimatort Lippoldberg am Westrand des Sollings berichtete, war um 1839 ein Totenbeschauer der wichtigste Heilkundige in Lippoldsberg, der „im Notfalle schröpfen und aderlassen“ konnte.

Auch der Schäfer sei ein wichtiger Heilkundiger gewesen.

Er stand am Rande der dörflichen Gemeinschaft, da dessen Beruf als „unehrlich“ angesehen wurde.

Dennoch suchten Dorfbewohner bei schwerwiegenden Erkrankungen den Rat des Schäfers.

Die von ihm gelieferten Schafläuse galten als eine Art Wundermittel bei Gelbsucht – allerdings nur dann, wenn die Ektoparasiten in einer „Schafläusekur“ frisch und lebend eingenommen wurden.

Noch heutzutage wird die Schaflaus oder Schafszecke – zoologisch: Schaf-Lausfliege (Melophagus ovinus) - von gesunden und artgerecht gehaltenen Schafen als altes Hausmittel therapeutisch gegen verschiedene Lebererkrankungen geschluckt, wie eben beispielsweise gegen Gelbsucht.

Dabei ist eine gesundheitliche Wirkung der lebend eingenommenen Ektoparasiten gegen Lebererkrankungen weder wissenschaftlich belegt noch medizinisch plausibel.

Solange im Solling die „Fettewase“, „Reuikewase“ oder „Christinewase“ oder auch der „Orgvetter“ das Besprechen verstanden - also anhaltenden therapeutischen Erfolg hatten - wanden sich die Sollinger nicht an einen Arzt.

Für jede Erkrankung, die besprochen werden konnte, gab es in der Volksmedizin des Sollings besondere Besprechungsformeln, Bautesprüche und Gebete, die allerdings nicht an jedem Tag angewandt werden durften, um deren Erfolg nicht zu gefährden.

Hierzu von SOHNREY überlieferte Erkrankungen sind

-

Augenerkrankungen

-

Blasen auf der Zunge

-

Flechte (Lichen; Knötchenflechte, Knötchenausschlag)

-

Flöhe

-

Gicht (Arthritis urica)

-

„Dat Hilge“ / dat hilge Wark“ (Erysipel, Wundrose)

-

Schnittwunden

-

Suirken („Säuerchen“, „Mundfäulnis“, Stomatitis ulcerosa)

-

„Oberbein“ („Überbein“)

-

Warzen

- Zahnschmerzen.

Die wirtschaftliche Not lies bei den „armen Leuten im rauen Solling“ stets die bange Frage aufkommen, ob die zu erwartende ärztliche Honorarforderung überhaupt beglichen werden könne.

So konnte von der Hellentaler Familie wegen der Kosten weder ein Arzt geholt, noch konnten „lindernde Medikamente“ beschafft werden, als der Waldarbeiter und Maurer Christian Bartels um 1861 an Magenkrebs erkrankte.

Die "Stinewase von Hellenthal"

Die weibliche Heilkunst der Johanne Christine Amalie Grupe

In Hellental vollzog sich die gesundheitliche Versorgung lange in einem Umfeld von tiefer Religiosität, unerschütterlichem Aberglauben, Ritualen und Mystizismus.

Als typische Vertreterin einer seit dem Mittelalter bewegten weiblichen Heilkunst kann die Ratgeberin, Seelsorgerin und Laienheilerin Johanne Christine Amalie Grupe angesehen werden.[4]

Christine Grupe wurde 1850 in Schorborn geboren.

Als einfache, aber weise Dorffrau wurde Christine Grupe im Alter von allen liebevoll „Stinewase“ genannt.

Die „Stinewase“ saß oft am Bett von Gebärenden, Kranken und Sterbenden; pflegte und heilte mit Intuition, ruhiger Anteilnahme - und in Kenntnis von Kräutern und Heilpflanzen.

Im kritischen Diskurs können der traditionellen Volksmedizin sowohl reale als auch irreale Seiten abgewonnen werden.

So spiegelt das dorfmedizinische Agieren der „Stinewase“ anschaulich die Doppelseitigkeit der traditionellen Volksmedizin wider – eben die reale und die irreale Seite.

Auf der realen Seite steht, dass die „Stinewase“ an die Kraft der Natur glaubte, um Heilpflanzen wusste, auf die heilende Wirkung der Kräuter des Sollings vertraute und als Heilkundige gegen viele Krankheiten helfende Naturmittel wusste.

In gewisser Weise entsprach sie dem mittelalterlichen Bild einer „Ärztin des Volkes“.

Modern formuliert könnte die gutmütige „Hellentaler Stinewase“ auch als multi-tasking-fähige „Gemeindeschwester“ charakterisiert werden.

Die „Stinewase“ wurde nahe an den existenziellen Lebensbereichen von Geburt und Tod tätig.

Die irreale Seite zeigt dem hingegen, dass die „Stinewase“ auch rituelle magische Heilmethoden anwandte, wobei sie besondere Besprechungsformeln nutzte mit der „zwingenden Kraft magischer Rituale“.

Nach einer Erzählung von SOHNREY habe sie durch Anwendung gewisser Beschwörungsformeln – was landläufig „besprechen“ oder „Baute tun“ genannt wurde - alle jene Krankheiten geheilt, „die in ihrem Bereiche“ lagen.

Ungeachtet der damals geltenden Volksregel, dass eine Frau Heilmittel nur von einem Mann und ein Mann sie nur von einer Frau lernen darf, hatte sie das Heilen von Krankheiten durch Heilkräuter und alte Hausmittel, deren Zubereitung und Anwendung, im Wesentlichen durch die mündliche Überlieferung von ihrer Mutter Justine Schmidtmann in Schorborn erworben.

Die mehrjährigen Dienstzeiten jenseits des Sollings beim kleinstädtischen Bürgertum in Holzminden dürften Christine Grupe in der damals modernen ländlichen Gesundheitspflege geschult haben.

Zunächst hatte Christine Grupe eine Anstellung als Kleinmagd auf einem Bauernhof an der Weser bei Holzminden inne, die sie im Alter von 14 Jahren antrat.

Als 21-Jährige ging Christine Grupe dann aus familiären Gründen in einen städtischen Bürgerhaushalt in Holzminden in Stellung.

Nach mehreren Beratungen heiratete die 23-jährige Christine Grupe 1873 in Hellental den 25-jährigen Wegarbeiter Wilhelm Schütte, der den Webstuhl gegen die Axt eingetauscht hatte.

So kam „das stille, feine Mädchen mit den sinnigen blaugrauen Augen“ von der Kreisstadt Holzminden wieder in den rauen Solling zurück - in das abgelegene Bergdorf Hellental.

Das Wirken und Handeln der weisen Christine Gruppe, jetzt verheiratete Schütte, lag jenseits einer universitär-wissenschaftlichen Medizin unserer Tage.

Es war vielmehr religiös, trotz tiefer christlich-religiöser Einstellung mithin auch mystisch und durch Aberglauben bestimmt.

Wie mittelalterliche Heilerinnen kannte sie sich mit Heilkräutern, mit Handauflegen und Besprechungsformeln gut aus.

Die stete samariterhafte Hilfsbereitschaft, insbesondere ihr soziales und volksmedizinisches Engagement in der Dorfgemeinschaft waren beispielgebend für die Hellentaler Dorfbewohner.

Die „Stinewase“ in dem weit von jeglicher ärztlichen Versorgung entfernten Sollingdorf war als stets hilfsbereite Ratgeberin und Heilerin bei der Krankenversorgung von Mensch und Tier gleichermaßen beliebt.

Neben der Hebamme wurde die „Stinewase“ gerne bei Entbindungen hinzugezogen.

Auch besuchte sie, tröstend oder pflegend jene Kranke, die bettlägerig waren.

Besprechen und Verbeten

Das Besprechen und Verbeten zählt zu jenen Heilmethoden, die weltweit zu allen Zeiten verbreitet waren.[2]

Informationen zur volksmedizinischen Heilmethode des Besprechens und zu den hauptsächlichen Krankheiten, die der sozial engagierten „Stinewase“ geläufig waren, sind einer „kleinen Auslese“ in dem Sollingwerk „Tchiff, tchaff, toho!” von Heinrich SOHNREY zu entnehmen.

Wie SOHNREY [3] dabei kritisch kommentierte, habe die Heilkraft der „Stinewase von Hellenthal“ immer dort Erfolg gehabt, wo der Glaube nicht gefehlt habe.

Der Glaube an die helfende Kraft der Besprechung sei unerlässlich gewesen; daran habe es „wohl nie oder selten gefehlt.“

Als heilendes Medium sprach die „Stinewase“ mit der Magie der Sprache ihre wohl wirkkräftigen Besprechungsformeln offen und laut aus, die auch ihre innige religiöse Einstellung widerspiegeln - und vollzog dabei magische Rituale.

So habe sie beim Besprechen der „Rose“ oder „Blattrose“ „mit ihrer wundertätigen Hand“ über die Haut der betroffenen Körperstelle gestrichen, drei Kreuze gemacht und dazu dreimal wiederholend geflüstert:

„Rose, Rose, weiche, flieh‘ auf eine Leiche; lass den Lebenden befrei’n von nun an bis in Ewigkeit. Im Namen Gottes usw.“

Die „Stinewase“ ist wohl oft in Hellental und in den umliegenden Sollingdörfern zu Kleinkindern wegen der Erkrankung „Scheuerken“ oder „Scheuerschen“ gerufen worden.

Bei der zur damaligen Zeit bei Kleinkindern im Solling weit verbreiteten Krankheit soll sie dreimal beschwörend gesagt haben:

„Was ich hier finde, der liebe Gott gebe, dass es schwinde. Es soll verschwinden und muss verschwinden. Im Namen Gottes usw.“

In der rituellen Sprachhandlung streichelten ihre warmen Hände dreimal das erkrankte Kind.

Die Beschreibungen

-

„Scheuerchen”

-

„Schürken“

-

„Scheuerken”

- „Schürchen”

sind als Sammelbegriffe für verschiedenartige Kinderkrankheiten zu interpretieren, häufig mit Todesfolge.

Hierzu zählen diagnostisch Krämpfe, Epilepsie oder auch kurzfristige Erkrankungen, schwerere, fieberhafte Infektionserkrankungen der Atemwege oder des Darmes mit Fieberschüben.

Bei Todesfällen in Heinade, Merxhausen, Hellental und Schorborn wurde in den Kirchenbüchern auffallend häufig die Todesursache „Scheuerchen“ angegeben.

Das verwundert medizinhistorisch insofern nicht, als im 18. und 19. Jahrhundert „Scheuerchen“ die häufigste Todesursache bei Kindern vornehmlich in den ersten Lebenswochen und Lebensmonate darstellten.

Aber auch bei Kleinkindern bis etwa zum 4. Lebensjahr waren „Scheuerchen“ noch recht häufig anzutreffen.

Hatten Kleinkinder einen „Mundsar“, so tauchte die „Stinewase“ ein „Zeugplättchen“ ins Wasser und strich damit die Mundhöhle des Kindes aus.

Dazu sprach sie dreimal:

„Der liebe Gott gebe, dass es verschwinde.

Es soll verschwinden und muss verschwinden. Im Namen Gottes usw.“

Wie SOHNREY berichtete, habe man sich - da „der Arzt von Hellenthal weit“ war - auch in allen sonstigen Krankheitsfällen zunächst immer an die heilkundige Stinewase gewandt.

In einer Fußnote merkte SOHNREY [3] in seinem Sollingwerk „Tchiff, tchaff, toho!“ zu den seltsamen, dem Aberglauben entstammenden Besprechungsformeln der „Stinewase“ von Hellental an, dass sich bereits ein Geistlicher im „Pfarrerblatt“ gegen den an anderer Stelle veröffentlichten Erstdruck des kleinen Lebensbildes der „Stinewase“ ereifert habe.

Rüböl und Umschläge

So habe die „Stinewase“ Frauen „mit schlimmen Brüsten“ nicht nur durch Besprechen geheilt, sondern auch durch Umschläge.

Hierfür bereitete die „Stinewase“ aus Leinsamen, Milch und Mehl einen steifen Brei zu.

Sei die schlimme Entzündung vorüber gewesen, so habe sie „Stinewase“ einen Umschlag mit Rüböl „zum Zuwachsen” angelegt.

Überhaupt sei Rüböl bei „Anschöt“ (Entzündungen) das beste Heilmittel der „Stinewase“ gewesen.

Wie sie berichtete, sei ihre Mutter so gottheilig gewesen und habe alles mit Rüböl geheilt.

Schließlich habe Christus ja auch alles mit Öl geheilt.

"Palliativschwester"

Aus heutiger medizinischer Sicht war die „Stinewase von Hellenthal“ auch in der dörflichen ambulanten Palliativversorgung tätig – quasi als kommunale „Palliativschwester“.

Immer dann nämlich, wenn es ums Sterben ging und Angehörige ratlos waren, soll die Stinewase gerufen worden sein, die dann die Pflege übernahm, mit dem Kranken betete und mit ihrer sanften Hand das Sterben erleichterte.

_____________________________________________________________

[1] SIECK 2011, S. 6.

[2] FLACH 1984, S. 106-112.

[3] SOHNREY 1929, S. 50-58; BUSSE 2009, S. 304-308. Sohnrey veranschaulicht, wie die weise, betagte „Stinewase“ in dem weit von medizinischer Versorgung abgelegenen Sollingdorf als „gute Samariterin”, hilfsbereite Ratgeberin und Heilerin bei der Krankenversorgung von Mensch und Tier gleichermaßen beliebt war.

[4] WEBER, KLAUS: "Was ich hier finde, der liebe Gott gebe, dass es schwinde". Vom volksmedizinischen Wirken der "Stinewase von Hellental. In: Sollingkurier für Solling, Vogler und Wesertal. Nr. 3. Juni 2014. Neuhaus im Solling, S. 13-15.

[5] HASS 2011.

[6] MEYER 2020.

[7] Abb. aus FISCHER-DÜCKELMANN 1926.

[8] GÖHMANN 1982, S. 96-102.