Kolonialismus, Rassismus, Faschismus in der Küche

Klaus A.E. Weber

Hatten Bewohner*innen des kleinen, abgelegenen Bergdorfs Hellental jemals etwas mit dem deutschen Kolonialismus und Rassismus zu tun?

Ja, denn wir wissen, dass die Alltagskultur auch in Hellental einen Bezug zur unterschätzten Kolonialgeschichte hatte, denn es gab in dem Sollingdorf Kolonialwaren und Kolonialwarengeschäfte.

Die Kultivierung der Kaffeebohne veränderte die Welt

mit nachteiligen ökonomischen, sozialen

und ökologischen Auswirkungen

"Auf die Handelswaage gelegt"

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Kaufmannswaage │ um 1950

Stadtoldendorf

ADE Neigungs-Schaltgewichtswaage, emailliert

Typ Junior D.B.P.

Schnellwaagenfabrik Walter R. Mayer, Hamburg

[hmh Inv.-Nr. 1154

Koloniale Machtausübung

Koloniale Machtausübung war gekennzeichnet von Armut, Gewalt, Unterdrückung und Rassismus gegen indigene Völker│First Nations.

Kolonialismus des Deutschen Kaiserreichs:

-

Deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika (Namibia) 1884-1915

-

Deutsche Kolonie Togo 1884-1916 - koloniale Ausbeutung im Baumwollanbau

Dass der von „weißer Dominanz“ geprägte Kolonialismus vergangener Jahrhunderte bis heute fortwirkt [1], zeigen Themenräume der alltagskulturellen Ausstellung.

Dabei handelt es sich nicht um geraubte afrikanische Kunstwerke, deren Restitution von Museen jahrzehntelang hintertrieben wurde.[2]

⋙ Onlineportal der Deutschen Digitalen Bibliothek: „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“

Kolonialwaren

Als Kolonialwaren wurden überseeische Lebens- und Genussmittel bezeichnet, so die Erzeugnisse deutscher Kolonien, wie Gewürze, Kaffee, Kakao, Reis, Tabak, Tee, Zucker.

Noch in den 1970er Jahren wurden beim Einzelhandel die Begriffe „Kolonialwarenladen“ oder "Kolonialwarengeschäft" verwendet, auch in Hellental.

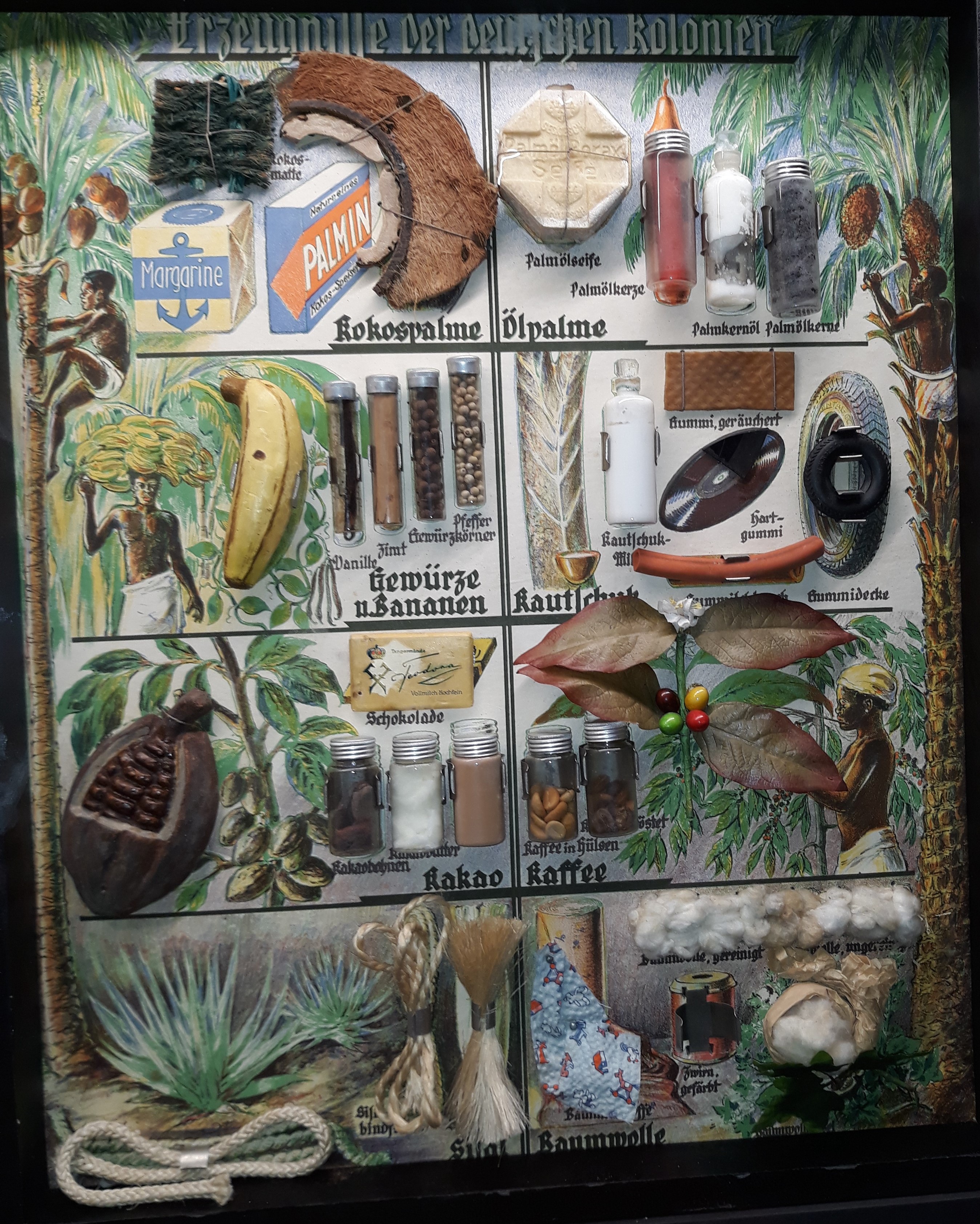

Schaukasten Kolonialwaren:

Erzeugnisse deutscher Kolonien

Sonderausstellung „100% Baumwolle“

Übersee-Museums Bremen 2022-2023

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Die "reinste und feinste Marke"

Weiße Dominanzkultur und „Bester Kaffeezusatz“

Der schwäbische Unternehmer Johann Heinrich Franck (1792-1867) gründete eine Zichorienkaffeefabrik, die sich nach dessen Tod unter den Nachfahren - „Heinrich Franck Söhne“ - in Ludwigsburger sowie in anderen Fabrikanlagen weiterentwickelte (Marke Franck - Geschichte eines inustriellen Familienunternehmens).

Quelle: Frankfurter Rundschau │ 14. Oktober 2019 │ 75. Jahrgang │ Nr. 238 │ Abb. S. 19. [1]

Brutaler Kolonialismus in Afrika

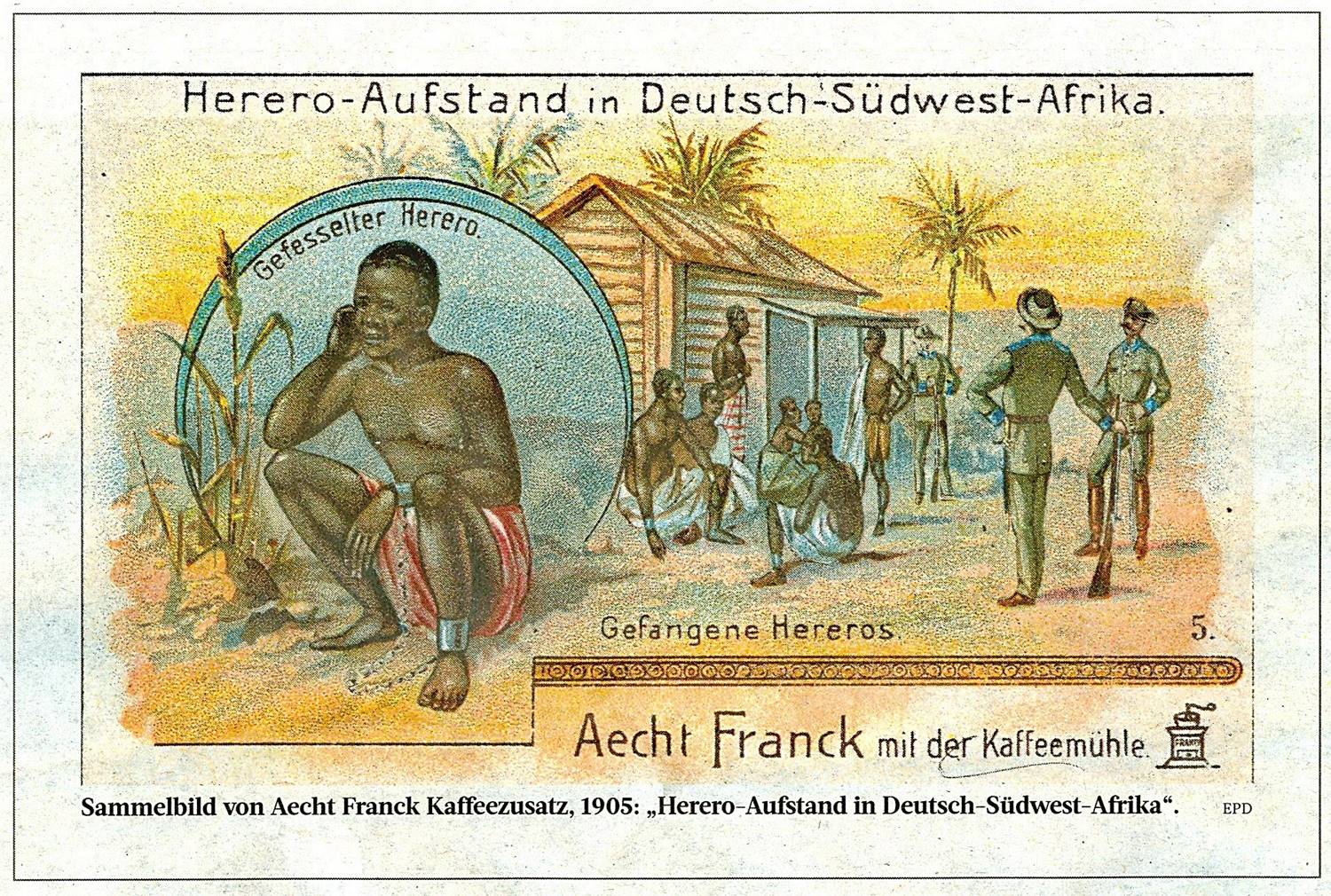

„Aecht Franck mit der Kaffeemühle“

Ein mehrfarbiges Sammelbild von „Aecht Franck mit der Kaffeemühle“ von 1905 dokumentiert die „verkörperte weiße Dominanzkultur“ während des brutalen, grausamen deutschen Kolonialismus mit maximaler Ausbeutung einheimischer Arbeitskräfte (1904-1908) in Afrika mit dem Titel „Herero-Aufstand in Deutsch-Südwest-Afrika“.[1][3]

Szenisch abgebildet sind auf dem mehrfarbigen Reklamebild streng bewachte „Gefangene Hereros“ sowie ein sitzender „Gefesselter Herero“.

⊚ Zum Anklicken

Meßlöffel für das Kaffeegetränk "Kornfranck" │ um 1920

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Meßlöffel für das Kaffeegetränk "Kornfranck" │ um 1920

Löffel aus Aluminium, industriell gefertigt

"Kornfranck │ feinherb im Geschmack! │ Maß für 1 Liter“

Der ca. 11 cm lange Meßlöffel wurde aus Aluminium gestanzt, die Ränder sind umgebogen und so abgerundet.

Der Stiel ist relativ kurz und geschwungen, auf diesem kann man erhaben die Worte "Maß für 1 Liter" erkennen.

Die Laffe ist in Schaufelform gearbeitet, auf dem Boden ist erhaben zu lesen "Kornfranck │ feinherb im Geschmack!".

Der Löffel weist Gebrauchsspuren auf.

Haushalt in Hellental

[hmh Inv.-Nr. 1053

Die Marke Kornfranck wurde geschaffen als sich in der Zeit um 1900 ein neuer Markt für das Kornkaffeegeschäft entwickelte und man sich vom Kathreiner Malzkaffee abheben wollte.

Auch nach dem Ersten Weltkrieg wurden Produkte des Unternehmens u. a. weiter unter Namen Kornfranck vermarktet.

⋙ Stadtgeschichte Linz: Franck während Zwischenkriegszeit und NS-Diktatur

Die Einführung des neuen Produktnamens Mühlen-Franck für den Zichorienkaffee sollten Assoziationen an die Zichorie und an Elend, Krieg und die schlechte Ernährungssituation vermieden werden.

Schulkinder von Merxhausen mit Kornfranck-Werbung

während des Zweiten Weltkriegs │ um 1940

© Historisches Museum Hellental

Werbepsychologische Zielgruppen von Kornfranck

Während der Autarkiebestrebungen des nationalsozialistischen Regimes und der zunehmenden Genussmittelverknappung während des Zweiten Weltkriegs (1939-1945) wurde der "Kaffee-Surrogat-Extrakt" staatlich verwaltet und beworben.

Hausfrauen

Der Geschmack einer Frau (Kaffee-Zubereitung mit Bohnenkaffe und Getreidekaffee)

- "Den Geschmack einer Frau kann man am Kaffeezusatz erkennen. Ist ihr Geschmackssinn gut ausgebildet, so verlangt sie für ihr Geld nicht nur die besten Kaffeebohnen, sondern auch den besten Kaffeezusatz, nämlich Aecht Frank mit der Kaffeemühle. Mit ihm bereitet sie eine Tasse guten Kaffee."

- "Vielen Frauen gelingt es nicht, einen wirklich guten Kaffee zustande zu bringen, trotzdem sie viel Geld für die besten Kaffeebohnen ausgeben. Woran liegt es? Sie achten nicht auf die Qualität des Kaffeezusatzes. Würden sie sich an die reinste und feinste Marke Aecht Frank mit der Kaffeemühle halten, so hätten sie stets einen aromatischen und wohlschmeckenden Kaffee."

Schulkinder

Wie die Fotografie von Schulkindern aus Merxhausen in der Zeit um 1940 ausweist, wurden zur Werbung für "Kornfranck - gesund wie das tägliche Brot!" zielspezifisch auch Schulkinder werbepsychologisch eingesetzt.

Faschismus in der Küche

Kantinengeschirr mit einfachem, funktionalem Design als Ausdruck der Produktionsästhetik im Faschismus der NSDAP

∎ Suppenterrine mit Deckel │ roter Rand │ um 1935

Bavaria Tirschenreuth

Hellental

Porzellan, weiß, glasiert

Bodenmarke hellgrün:

von einem Zahnrad umrundetes Hakenkreuz im Zentrum

Bavaria Tirschenreuth

Modell des Amtes Schönheit der Arbeit

[hmh Inv.-Nr. 5143

Das am 27. November 1933 gegründet Amt Schönheit der Arbeit war eine Organisation der Deutschen Arbeitsfront (DAF) und damit eine Gliederung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).

____________________________________________________

[1] WIEDEMANN 2019.

[2] SAVOY 2021.

[3] ZIAI 2020.