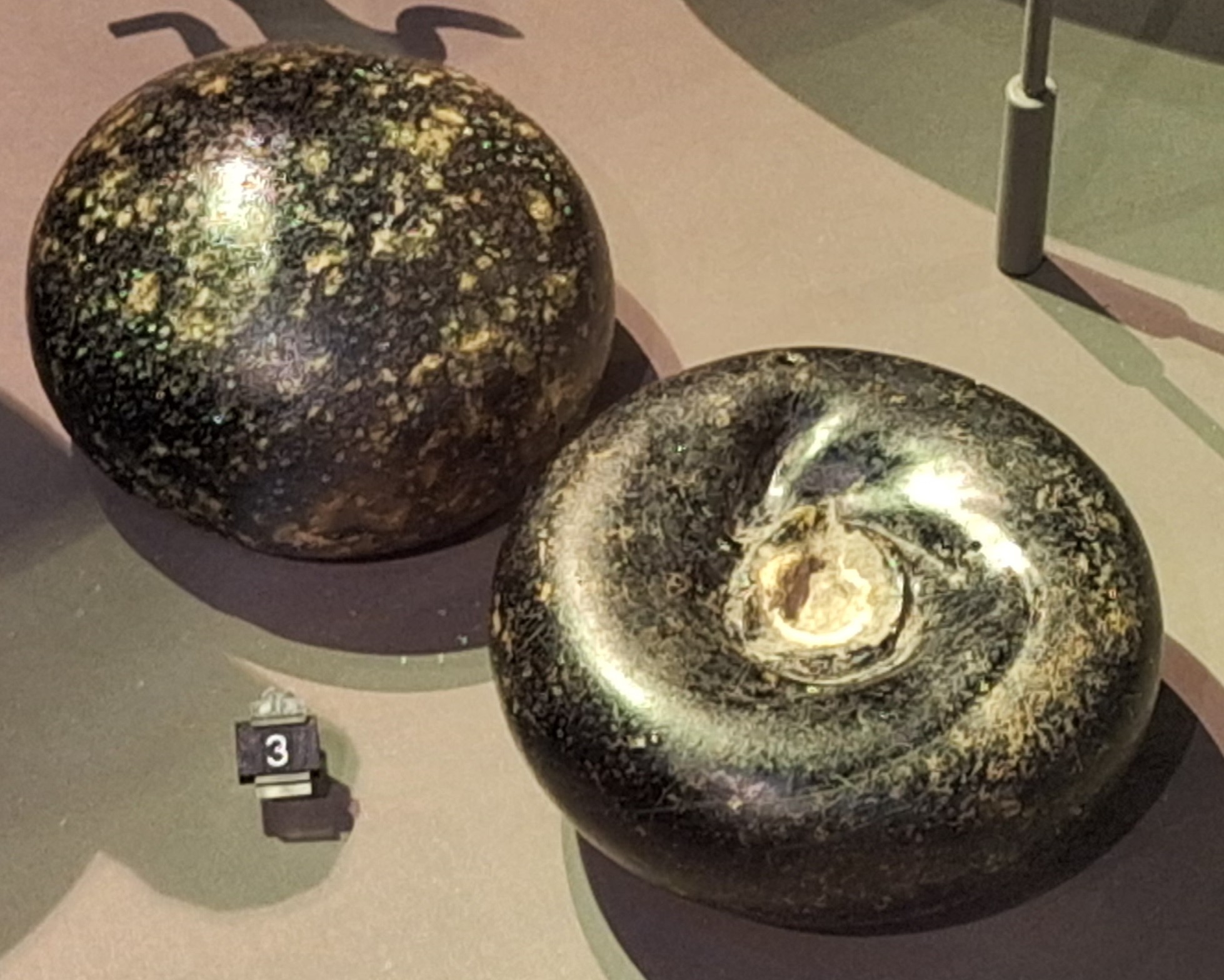

Gniedelsteine │ Glättgläser │ Glaskuchen

Klaus A.E. Weber

Glättglas, massiv

wikingerzeitlich

Haithabu

9.-11. Jh.

Nachbildung

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

Die eher unscheinbaren halbrunden Glasobjekte werden in der Literatur unterschiedlich gedeutet und bezeichnet [1][2] als so genannte

-

Glaskuchen (glass-cake, pain de pâte de verre, pani di vetro)

-

Glasbarren (Rohglas)

-

Glättgläser („Bügeleisen“)

-

Glättstein

-

Gniedelsteine

-

Gliersteine

Glättgläser

Wijk bij Duurstade

8.-9. Jahrhundert

Rijksmuseum van Oudheden

Leiden

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Das ehemals zur Handhabung gestielte oder auch ungestielte, massiv oder hohl gefertigte Glaswerkzeug, das auf der abgeflachten Seite eine Vertiefung in der Mitte (Heftmarke) aufweisen kann, war viele Jahrhunderte lang im kalten oder erwärmten Zustand im Alltagsgebrauch, zumeist in Siedlungen gefunden.[7]

Dabei waren massive Glätter ohne Stiel deutlich häufiger als jene mit Stiel (Handhabe) im archäologischen Fundgut vertreten.⦋4⦌

Glättgläser waren bereits seit dem 2.-3. Jahrhundert, in galorömischer und merowingischer Epoche, in der jüngeren Wikingerzeit (103 Objekte) [7][8][9] und regional unterschiedlich bis zum 20. Jahrhundert in städtischen wie ländlichen Siedlungen fast kaum in der Form verändert in Gebrauch, besonders häufig im 9.–14./15. Jahrhundert zum Glätten, Fälteln und/oder Reiben.⦋3⦌

Ab dem 17. Jahrhundert dienten universell einsetzbaren, kalten oder erwärmten Glättgläser ⦋4⦌, wie Gebrauchsspuren auf den Oberseiten zeigen, zum

- Behandlung und Pflege (Glättung, Fältelung) von gewaschenen Textilien (primär Kleidungsstücke und ihre Nähte, feines Leinenstoffe), aber auch von Leder, Papier oder Metall

- Imprägnieren von Stoffpartien mittels „Einbügeln“ von Wachs

- Zerreiben von Kräutern, Samen und Gewürzen

In der späten Neuzeit Glättgläser auch als Stopfsteine oder Briefbeschwerer („paperweights“) benutzt.

Um Unebenheiten bei Webstücken zu beseitigen, wurden teils rundliche Glättsteine aus dunklem massivem Glas genommen, auch um zusätzlich einen seidigen Glanz zu erzielen.⦋5⦌

Fragmente von 13 hochmittelalterlichen Glaskuchen aus Schichten des 10.-12. Jahrhunderts mit unterschiedlichem Erhaltungszustand und teils mit Gebrauchsspuren konnten bei Grabungen in der Basler Handwerkersiedlung am Petersberg geborgen werden; zudem sind 16 Glaskuchen aus Handwerksbezirken der Basler Altstadt bekannt.[1][6]

___________________________________

[1] ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG BASEL-STADT / HISTORISCHES MUSEUM BASEL 2008, S. 312-313.

[2] STEPPUHN 1999.

[3] BLOSS 1977, S. 88-89, 97.

[4] RING 2003, S. 182-183, 190-192.

⦋5⦌ SIUTS 2002, S. 168, 172-173 (11).

[6] ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG BASEL-STADT / HISTORISCHES MUSEUM BASEL 2008, S. 383, Abb. S. 312-313.

[7] STEPPUHN 1998.

[8] SCHIETZEL 2014, S. 367.

[9] ELSNER 2004, S. 48.