Glas im Alt- und Neupersischen Reich│Sassaniden│Iran

Klaus A.E. Weber

[10]

Entwicklung in der persischen Glasgeschichte - mit neuer iranischer Glaskunst

Recherchierbarer digitaler Sammlungskatalog der WLM Glassammlung Ernesto Wolf:

Schale

Achämenidisches Reich

Persien [3]

Ende 5./Anfang 4. Jh. v. Chr.

Glasmuseum Hentrich

Museum Kunstpalast, Düsseldorf

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

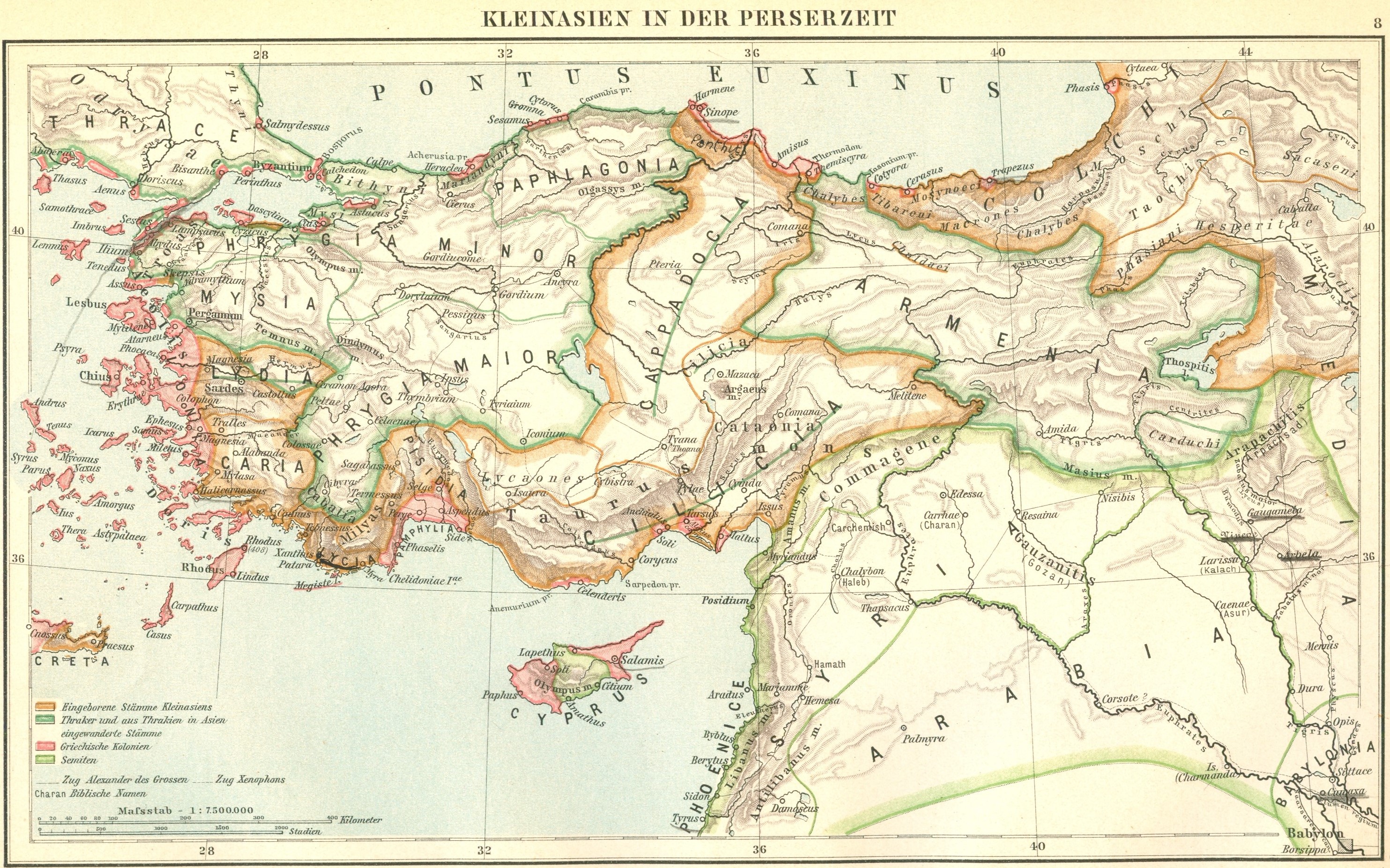

Altpersisches Großreich der Achämeniden

6.-4. Jh. v. Chr.

Bereits während des altpersischen Großreiches der Achämeniden (Achämenidenreich) - 6.-4. Jh. v. Chr. - wurde in Glaswerkstätten Glas technisch bearbeitet.[2][5]

So zählen Trinkgefäße, wie der reich geschliffene Lotusbecher, zu den bedeutendsten Glaserzeugnissen der achämenidischen Zeit in Persien (5./4. Jh. v. Chr.).

In Folge des Niedergangs der Macht des Römischen Reiches im Westen (476/480) und des Übergangs zum Byzantinischen Reich im Osten (frühes 7. Jahrhundert) verlagerte sich das Zentrum der Glasherstellung wieder nach Osten - in den Vorderen Orient.

Napf

Naher Osten,

Iran oder Irak

7./8. Jahrhundert n. Chr.

Glasmuseum Hentrich

Museum Kunstpalast, Düsseldorf [8]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Neupersisches Großreich der Sas(s)aniden

226- 651 n. Chr.

Die iranischen Völker unter sich vereinend, entstand im 3. Jahrhundert der neue, zentralistisch organisierte Staat unter der Führung der Sassaniden (Sassanidenreich).

Das Neupersische Reich der Sassaniden war nach dem Altpersischen Reich der Achämeniden und Teispiden das zweite antike persische Großreich und über Jahrhunderte hinweg ein Rivale des Römischen bzw. Oströmischen Reiches (Römisch-Persische Kriege) mit gegenseitiger Beeinflussung.

Die bedeutende Großmacht bestand über vier Jahrhunderte zwischen dem Ende des Partherreichs (3. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr. - Iran, Mesopotamien) und der arabischen Eroberung Persiens (226) bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 bzw. bis zum Tod des letzten Großkönigs Yazdegerd III. im Jahr 651.

In der Spätantike erstreckte sich das Reich der Sassaniden etwa über die Gebiete der heutigen Staaten Iran, Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan sowie einige Randregionen.

Einst im Imperium Romanum durch lebhafte Handelsbeziehungen bzw. Importe (auch römische Glaswaren) geprägt, entwickeln auf der Grundlage antiker Glastechniken in den ehemaligen römischen Provinzen die Reiche der Parther und der neupersischen Sassaniden schrittweise neue Gefäßformen - in der Frühphase zunächst noch vom römischen Glas geprägt.[1][2]

Mittels der aufgenommenen römischen Bearbeitungsverfahren und in Verbindung mit der ohnehin seit alters her in Mesopotamien konzentrierten glastechnischen Kenntnissen, kam es in dem Zweistromland "zu einer bemerkenswerten Blüte der Glaskunst".[7]

Dabei entstanden in den Hofwerkstätten der Machtzentren des Reichs der Sassaniden (Seleukia-Ktesiphon - Doppelmetropole als Hauptresidenz der Könige) neben hochwertigen, aufwändig gearbeiteten höfischen Luxusgläsern gerade auch farbige und fast farblose Gebrauchsgläser mit innovativen Zierformen.

Hierzu zählen einfache Schalen und Näpfe mit kräftig ausgebildetem Reliefdekor (Dornscheibendekors, "Reliefgestaltungen mit getreideähnlichen Motiven"), an östliche Metallarbeiten erinnernd.[7]

Flasche

Flakon

mit Schichtaugendekor

Iran

7.-9. Jahrhundert n. Chr.

Glasmuseum Wertheim

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Technisch gibt es zwei Arten von Glasgefäßen der Sassaniden:[2]

-

dickwandige Gefäße mit Schliffdekor (Trinkschalen, Becher, Flaschen)

- dünnwandige in Form geblasene Gefäße

Dieser glaskulturelle Prozess wurde nicht durch die Eroberung des Nahen Ostens durch Heere muslimischer Araber um die Mitte des 7. Jahrhunderts (651 n. Chr.) unterbrochen, die es geschickt verstanden, sich die vorgefundenen Kunstfertigkeiten anzueignen und die höfische sassanidische Kultur nachzuahmen.[1]

Kanne

Nordwest-Iran

Amlash-Gebiet

4.-9. Jahrhundert n. Chr.

Römisch-Germanisches

Zentralmuseum Mainz

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Kannen

birnenförmige Körper

blaues Glas

Iran

um 1700 - um 1900

Rjiksmuseum Amsterdam

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Vom 8. Jahrhundert bis zum 10. Jahrhundert besteht eine fast fortlaufende Enwicklung in der Geschichte des persischen Glases.[2]

In den islamischen Reichen des Nahen Ostens entwickelt sich dann im frühen und hohen Mittelalter eine hochstehende wie auch recht einheitliche Glaskultur.[1][2]

Schalen

Quarz-Paste

Iran

1175-1225 n. Chr.

perforiert

Kobaltbemalung

glasiert

mit Quarz- und Glaspulver

Iranische Imitation

von importiertem,

feinem durchscheinenden

chinesischen Porzellan

Rjiksmuseum Amsterdam

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Kannen

Naher Osten,

vermutl. Iran

10.-12. Jahrhundert

7.-9. Jahrhundert [4]

Glasmuseum Hentrich

Museum Kunstpalast, Düsseldorf

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Blaue Flasche

Nischapur (Neyschabur)?

Iran

9.-10. Jahrhundert [6]

Glasmuseum Hentrich

Museum Kunstpalast, Düsseldorf

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Flaschen

abgeflachte, kugelförmige

Körper

Grünglas

Iran

um 1700 - um 1900

Rjiksmuseum Amsterdam

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Die islamische Glaskunst des Mittelalters zeigt in Persien eine späte Nachblüte.[1]

Geschwungene Sprengler

"swan-necked" bottles

blaues Glas

Iran

18.-19. Jahrhundert

Rjiksmuseum Amsterdam

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Blaue Flasche

Bienenwabendekor

Iran (vermutl.)

10.-12. Jahrhundert n. Chr.

Römisch-Germanisches

Zentralmuseum Mainz

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Glasperlenketten des späten 6.-7. Jahrhundert

Glasperlen

Frauenschmuck

Sassaniden

Iran

Römisch-Germanisches

Zentralmuseum Mainz

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

__________________________________

[1] Dauerausstellung Glasmuseum Hentrich im Museum Kunstpalast.

[2] SCHLOSSER 1977, S. 53-66.

[3] RICKE 1995, S. 18 (5).

[4] RICKE 1995, S. S. 42 (57), 49 (77).

[5] RICKE 1995, S. 16.

[6] RICKE 1995, S. 44 (64).

[7] RICKE 1995, S. 36-38.

[8] RICKE 1995, S. 37 (48).

[9] RICKE 1995, S. 48 (74).

[10] Karte aus SIEGLIN 1903, S. 8.