Klosterkirche St. Marien auf dem Odfeld

Klaus A.E. Weber

vernachlässigt - fremd genutzt - zerstört

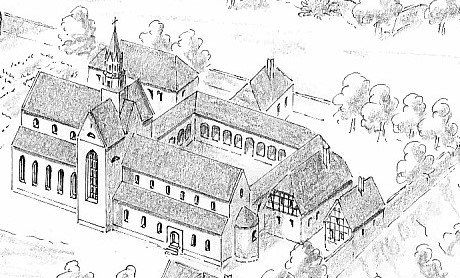

Ausschnitt aus der

zeichnerischen Rekonstruktion

von Wolfgang Braun

Vorweg ist anzumerken, dass die Zisterzienser ihre Kirchen fast ausschließlich monastisch nutzten und dabei die Kreuzform des benediktinischen Grundrisses übernahmen.

"Ein Schatz in irdenen Gefäßen" [6]

In rund 870 Jahren von einer Mönchskirche zur Gemeindekirche

Die „wechselvolle Geschichte der Amelungsborner Klosterkirche ist geprägt von Aufbau, Blüte, Zerfall und Neubeginn und wird damit zum Bild auch menschlichen Lebens“.[6]

Zeitgenössische, farbig

bemalte Holzskulptur Gottesmutter

gotischer Chor

Alle Zisterzienserkirchen sind Maria geweiht.

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Der christozentrische Abt Berhard von Clairvaux förderte "die leidenschaftliche Verehrung der Gottesmutter im Zisterzienserorden", weshalb auch das Kloster Amelungsborn der Jungfrau Maria geweiht wurde - wie alle Zisterzienserkirchen.[22]

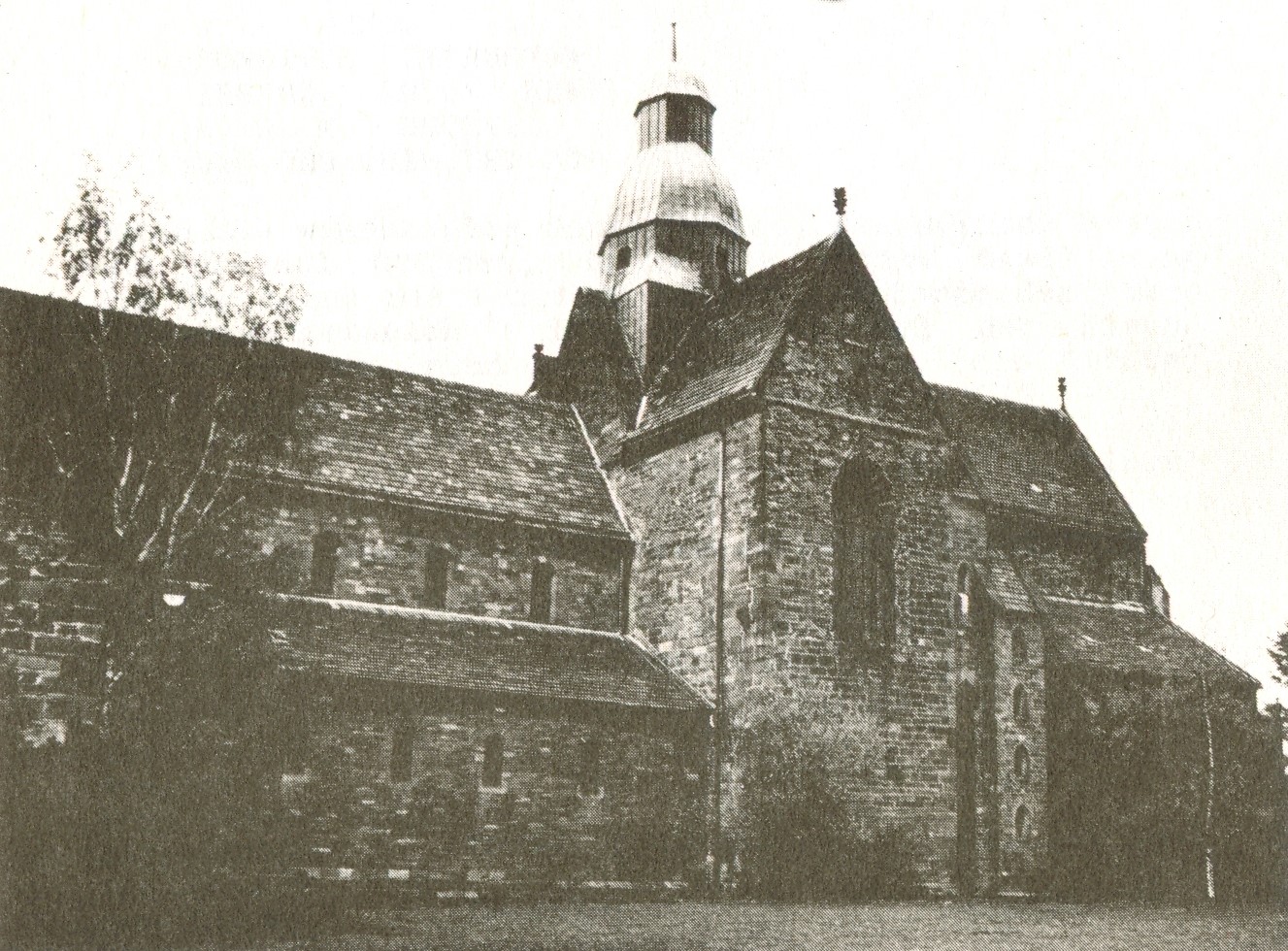

Klosterkirche S. Marien um 1985 [30]

Querschiff und Langhaus von Süden

mit Vierungshaube von 1684

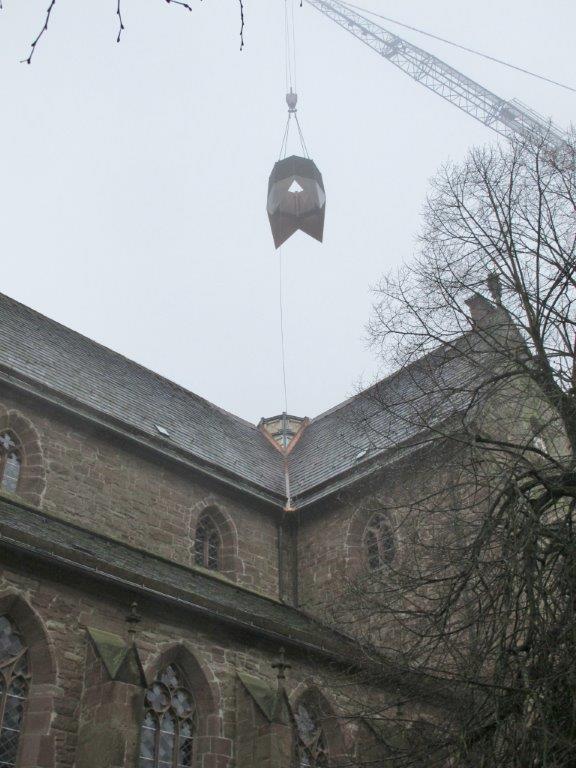

Südansicht der Klosterkirche "oben ohne"

April 2014

seit Dezember 2007 ohne barocke

Turmhaube [37]

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Nach längerer Planungs- und Vorbereitungszeit wurde am 17. Dezember 2007 aus baulich-statischen Gründen die Turmhaube mit geschweiftem Helm und Bleiverkleidung – die barocke Vierungshaube von 1684 - abgebaut.[37]

Aufbau des neuen Vierungsturmes

05. Februar 2016

© [hmh, Foto: Wolfram Grohs

Südansicht der Klosterkirche "oben mit"

Oktober 2018

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Der neue schlichte, schlanke, gotische

Vierungsturm im Abendlicht

Februar 2016

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Der Kirchenbau [12][20][21][23]

"Mehr als 850 Jahre Geschichte ruhen auf St. Marien"[36]

Nach EGGELING [39] soll am 23. August 1129 Berhard von Clairvaux "ein jubelndes Glückwunschschreiben bei Einweihung des hohen Chores der Kirche an Abt und Konvent" gerichtet haben, das sich allerdings später als gefälscht (!) erweisen sollte.[40]

Laienportal mit Torkapellenfragmenten

Eingang zur Klosterkirche

September 2022

Die Vorhalle am Nordeingang

– das „Paradies“ –

wurde im 19. Jahrhundert abgerissen.

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Zur Baugeschichte

MARX [25]: Kleine Baugeschichte des Klosters Amelungsborn

Die Klosterkirche auf der Hügelkuppe des Odfeldes wurde aus dem in nächster Nähe gebrochenen Buntsandstein gemauert; in dem romanischen Kirchenteil in Quadern aufgesetzt.

Der Bau der dreischiffigen Basilika mit stark überhöhtem Mittelschiff erfolgte bis 1158.

Ab 1355 (1340-1363) wurde die der Jungfrau Maria geweihte Klosterkirche durch die Vergrößerung und Aufstockung des Querhauses und des hohen gotischen Chors erweitert.

Das Dach der Klosterkirche war ursprünglich wohl komplett mit gotischen Biberschwanz-Dachziegeln eingedeckt, mit dem ältesten, aus Ton hergestellten Dachbaustoff.[42]

Romanisches Langhaus

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Romanisches Langhaus

- romanisches, basikales, dreischiffiges, flachgedecktes und turmloses Langhaus aus der ersten Bauperiode im 12. Jahrhundert mit Stützenwechsel (abwechselnd typisch niedersächsischen Pfeiler und Würfelknaufsäulen in neun Arkaden); 1144-1158 errichtet von Berthold von Homburg und seiner Frau Sophia, durch den Bischof von Hildesheim geweiht[40]

Querhaus

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Querhaus

- aus der ersten Bauperiode im 12. Jahrhundert stammendes romanisches, um 1350 gotisch überhöhtes und eingewölbtes Querhaus, das als Querschiff dem romanischen Langhaus vorgelagert ist und zum gotischen Chor überleitet; erstellt in der älteren Tradition mit geradem Chorabschluss und Umgang; später mit Vierungsturm

Gotischer Chor

September 2022

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Gotischer Chor

- hoher, dreischiffiger, rein gotisch flach geschlossener, gewölbter Chorraum aus dem 14. Jahrhundert (1355-1363) mit Wappenschildern der Stifterfamilien Braunschweig, Homburg, Mecklenburg-Werle und Everstein

Fehlende Steinmetzzeichen deuten darauf hin, dass der Kirchenbau von Ordenshandwerkern erstellt wurde.

Ausdruck der alten zisterzienischen Abneigung gegen Schmuck und Farbe führte offenbar dazu, dass im Kirchinneren keine Wandmalereien angebracht wurden.

Das mittelalterliche Chorgestühl im Chor ist nicht ergalten geblieben.

Inschriftenstein an der Westfassade

Die evangelischen Äbte waren stets bemüht, die Klosterkirche baulich zu erhalten, so auch der Abt Christian Heinrich Behm [1662-1740].

Unterhalb des mittleren Rundbogenfensters ist an der Westfassade ein 13-zeiliger Inschriftenstein aus Buntsandstein eingelassen, der ausweist, dass 1717 Abt Behm am Langhaus den Fassadengiebel von Grund auf neu errichten und innen erneuern ließ.

Abt Behm war der Schwiegervater des "Glasermeisters im Sölling" Jobst Henrich Gundelach (1676-1740), der im Hellental die ortsfeste Glashütte Steinbeke betrieb.

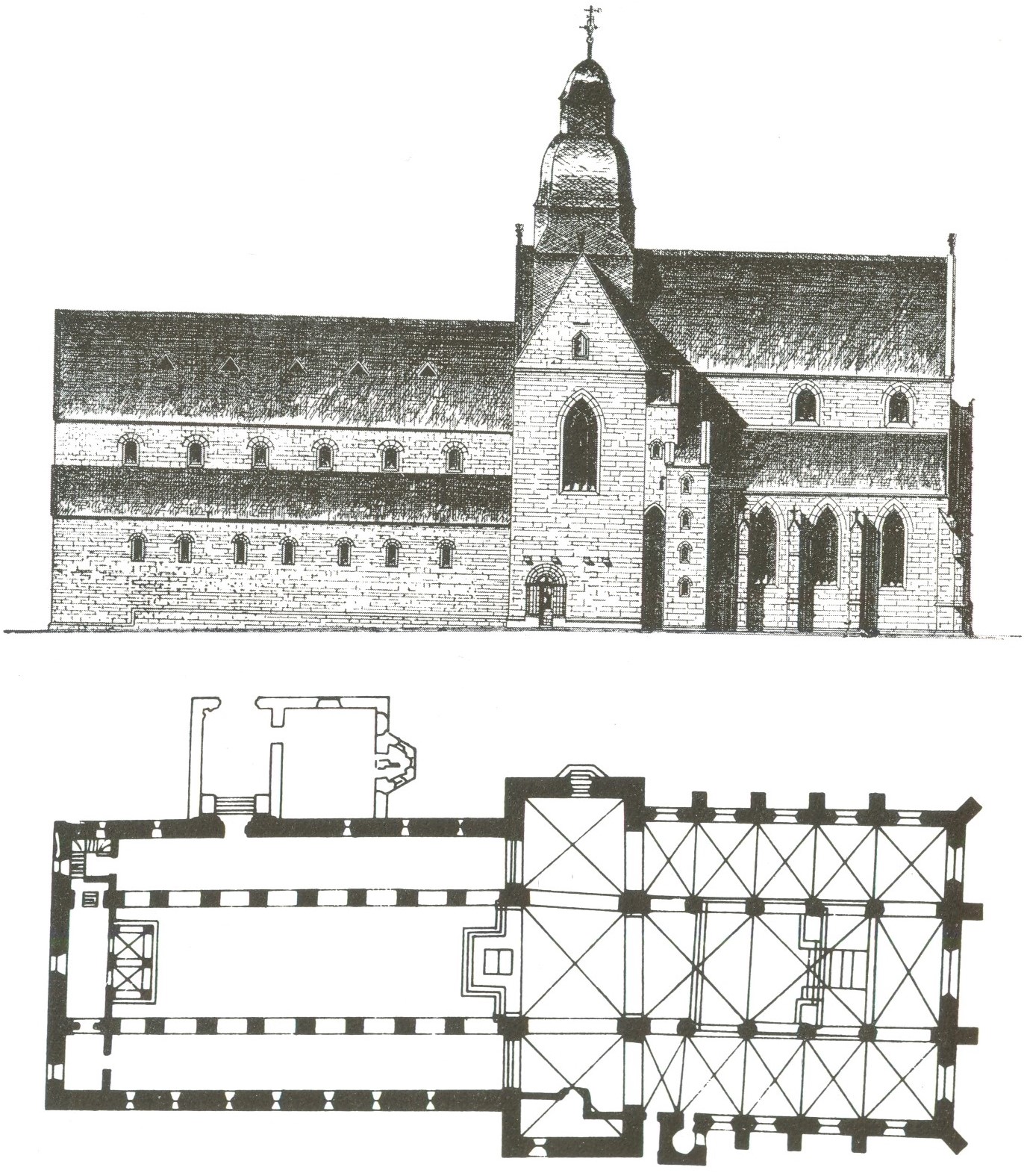

Grund- und Aufriss

Kirche des Klosters Amelungsborn

mit dem Dachreiter von 1684

mit geschweiftem Helm

und Bleiverkleidung über der Vierung

Querhaus und Chor zeigen

eine merkliche Achsenverschiebung nach Süden

aus STEINACKER 1907 ⦋10⦌

Maße der Kirche

Äußere Länge der ganzen Kirche (Nordseite) 60 m

-

innere Länge des Mittelschiffes bis zur Vierung 29 m, innere Breite ohne die Pfeiler 7,6 m, der Seitenschiffe 3,9 m; Höhe des Mittelschiffes 13,6 m, die der Seitenschiffe 6,6 m

-

innere Länge des Querhauses 22,8 m, innere Breite 6,9 m

-

innere Länge des Chormittelschiffes 19,5 m, Breite 7,3 m, die der Chorseitenschiffe je 5,3 m

-

Höhe von Querhaus und Chormittelschiff 17 m, die der Seitenschiffe des Chores 8,5 m

-

Spitze des vormaligen Dachreiters von 1684 über dem Boden 37,5 m

Gemeindealtar mit modernem Kreuz

vor dem Langhaus

vier Rosenquarze mit Meditationskorpus

in einem Bergkristall 1965

erstellt von Friedrich Marby

© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

1. Hälfte 18. Jahrhundert

Letzte größere Umgestaltung der Klosterkirche

"In der Sanierung und Umgestaltung des romanischen Langhauses der Amelungsborner Klosterkirche sowie des nördlichen Kreuzgangbereiches" bestand die besondere baugeschichtliche Leistung des bauaktiven Abtes Christian Heinrich Behm (1662-1740) - 11. Abt seit der Reformation (1712-1740).[1][2]

____________________________________________

[1] GÖHMANN 2004, S. 9.

[6] MELCHER in MARX/OSTERMANN 2021, S. 10.

⦋10⦌ Abb. in GÖHMANN 1991, S. 107 Abb. 25.

[12] GÖHMANN 1991, S. 15, 18, 20-23.

[20] LVR-LANDESMUSEUM BONN 2017, S. 305.

[21] MARX/OSTERMANN 2021, S. 123.

[22] HEUTGER 1968, S. 24-25.

[23] HEUTGER 1968, S. 31-32.

[30] Abb. aus OSTERMANN/SCHRADER 1985, S. 82.

[36] TAH 1998.

[37] TAH 2007a, 2007b, 2007c.

[39] EGGELING 1936, S. 295-309.

[40] RAULS 1974, S. 31.

[42] Klosterküster Ulrich Marx: Kleine Baugeschichte des Klosters Amelungsborn.

[44] MERIAN 1654, S. 42, 43.