Jäger-Sammler-Fischergemeinschaften im Hellental

Klaus A.E. Weber

Bis an den Nordrand des Sollings reichte vor etwa 400.000 - 320.000 Jahren die Südgrenze der Elster-Kaltzeit, wohingegen der Eisrand der späteren Weichsel-Kaltzeit vor rund 115.000 - 11.600 Jahren dieses Gebiet nicht mehr direkt berührte.

Während der ersten Jahrtausende der Nacheiszeit waren das Klima und die Landschaft Europas starken Veränderungen unterworfen.[3]

Die Wiedererwärmung nach der letzten Eiszeit erfolgte ab etwa 9600 v. Chr.│BCE.

Im Holozän entstanden die Hoch- und Niedermoortorfe des Sollings, wie jene im Hellental und das bei Silberborn in Richtung Hellental abfallende Hochmoor Mecklenbruch.

Mittlere Steinzeit - Periode der Transformation

Nach GRONENBORN [4] war die „Periode zwischen dem Ende der Eiszeit um 9600 v. Chr. und den ersten vollbäuerlich wirtschaftenden Gemeinschaften der Linienbandkeramik um 5500 v. Chr. … sehr dynamisch, und die mesolithischen Sammler-Jäger waren effiziente Wildbeuter mit weitreichenden Kontakten in einer warmzeitlichen Umwelt“.

In der Epoche des Mesolithikums, die rund 4000 bis 5000 Jahre andauerte, lebten Jäger-Sammler-Fischergemeinschaften als "Wildbeuter"

-

von der Jagd

-

vom Fischfang

-

vom Sammeln pflanzlicher Nahrung.

Dem Standwild, wie

-

Auerochse

-

Bison

-

Elch

-

Rothirsch

-

Reh

-

Wildschwein

stellte der nacheiszeitliche Mensch als Jäger nach.

In sozialen Netzwerken organisiert, bevorzugten die prähistorischen Menschen jene Aufenthaltsorte, wie Flüsse, Bäche und Seen, die von jagdbaren Tieren zur Tränke aufgesucht wurden.

Ihre Form des Wirtschaftens erforderte eine besonders mobile Lebensweise, um die Nahrungsquellen in einem größeren Areal nutzen zu können.

In egalitärer Gesellschaft lebten die mobilen Jäger-Sammler-Fischergemeinschaften wegen des limitierten Nahrungsangebotes nur in kleinen sozialen Gruppen.

Dabei durchwanderten sie auch die nördliche Sollingregion - und das Hellental.

Aus dem Südosten von Europa wanderten ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends frühe Bauernkulturen mit Ackerbau und der Haltung von Nutztieren ein.

Dabei etablierten sich ab 5500 v. Chr.│BCE die Linienbandkeramiker rasch als älteste Bauernkultur Mitteleuropas.[5]

In der Ausstellung

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

Frühmesolithikum, Spät- und Endmesolithikum

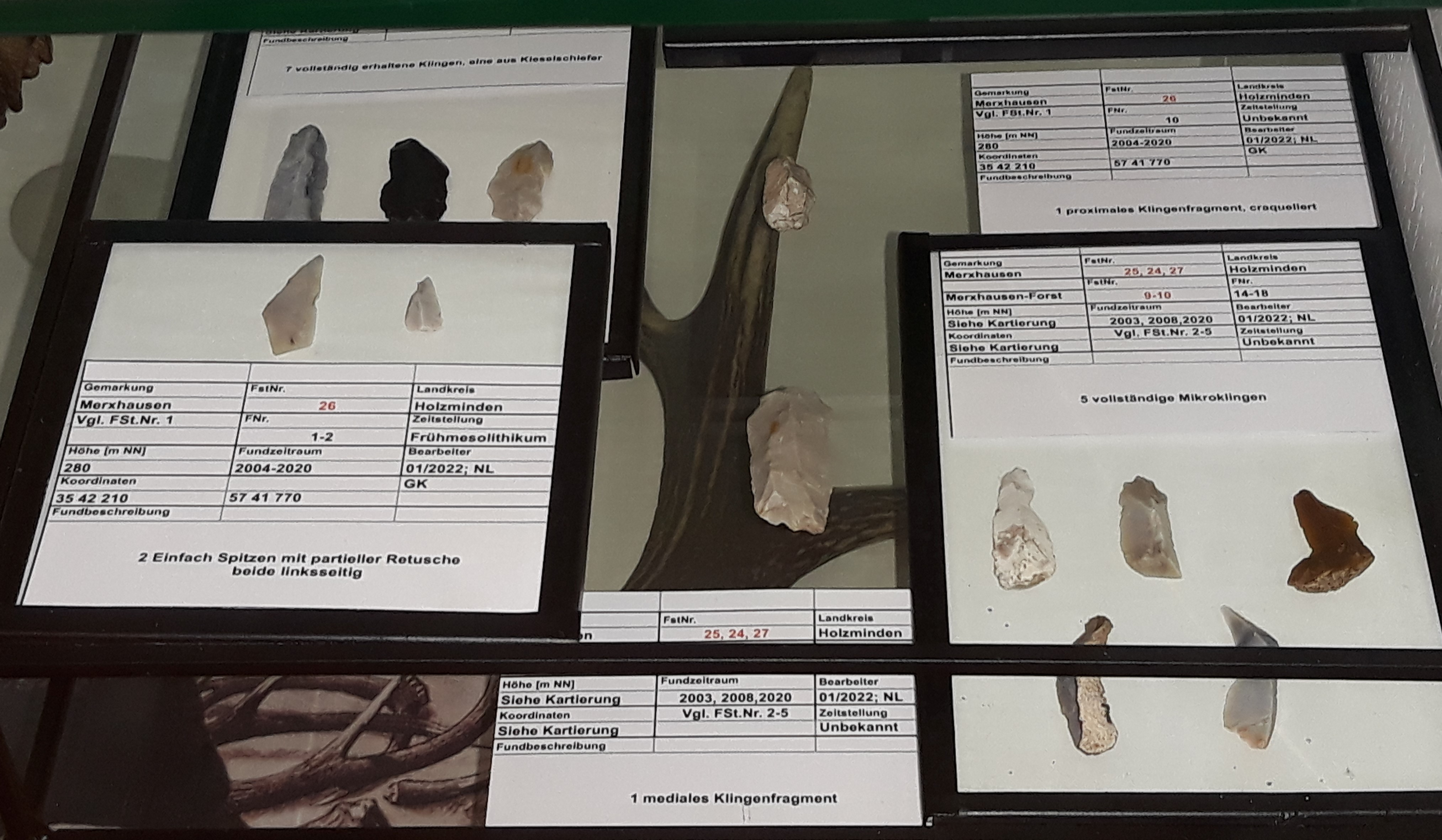

Als Rohstoff für mesolithischer Steinwerkzeuge dominierte ein nahezu ausschließlich aus Siliziumdioxid (SiO2) bestehendes Kieselgestein, das während der Kaltzeiten durch die vom Norden her in das Landesinnere vordringenden Gletscher antransportiert worden war.

Wegen seiner guten Spalteigenschaften und ausgesprochen scharfkantigen Bruchflächen wurde hochwertiger Flint auch von mesolithischen Menschen zur Geräteherstellung bevorzugt benutzt.

Dabei hinterließen sie Werkzeuge mit nichtgeometrischen und geometrischen Varianten wie auch deren Herstellungsabfälle - wie auch die oberflächennah aufgesammelten mesolithischen Silex-Artefakte im Hellental erkennen lassen.

Bei den im Umfeld des Hellentals anlässlich systematischer Feldbegehungen von Waldglashüttenstandorten 2004 bis 2020 entdeckten Silexartefakte mesolithischer Werkzeuge und deren gezielte Herstellung handelt es sich um die bislang frühesten materiell fassbaren Zeugnisse menschlichen Lebens in dem abgelegenen Tal im Mittelgebirgszug des Sollings.

Die Oberflächenfunde (Zufallsfunde) an sechs Fundstellen [1] entlang des Bachlaufes der Helle und in der weiteren wasserreichen Umgebung deuten darauf hin, dass sich Jäger-Sammler-Fischergemeinschaften im Hellental gewässernah aufgehalten und Werkzeuge hergestellt haben.

Wissenschaftliche Materialauswertung

Das archäologische Fundmaterial des HISTORISCHEN MUSEUMS HELLENTAL wurde auf die Anregung des prähistorischen Archäologen Dr. Jordi Serangeli [2] vom September 2021 leihweise der Archäologin Nadja Lüdemann vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover für ihr Dissertationsprojekt an der Georg-August-Universität Göttingen zur Verfügung gestellt, das sich mit der regionalen und überregionalen Mesolithikumsforschung in Südniedersachsen befasst.[6][7]

Dem Frühmesolithikum konnten hierbei insgesamt 61 Artefakte aus nordischem Silex zugeordnet werden, wie vollständige Klingen bzw. Klingenfragmente, Lamellen/Lamellenfragmente, Kerne sowie Trümmer.

Weitere Artefakte entsprechen dem Spät- bzw. Endmesolithikum, wie Mikrolithe, Klingenfragmente, Lamellenkerne und ein Abschlag.

Nach Lüdemann sind als datierende Formen des frühmesolithischen Kontexts zwei einfache Spitzen mit linksseitiger Retusche zu nennen.

Ein frühes Exemplar einer Pfeilschneide ist in einen endmesolithischen Kontext zu datieren.

֍ In "alte Kartons" geschaut! [6]

Das Potential archäologischer Sammlungen für die mesolithische Forschung in Südniedersachsen.

Montagsvortrag von Nadja Lüdemann M.A. am 06. Februar 2023, Hannover

_______________________________________________________________

[1] Geländebegehungen durch Dr. Klaus A.E. Weber, Christel Schulz-Weber, Michael Begemann.

[2] Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters - Ältere Urgeschichte und Quartärökologie.

[3] TERBERGER/GRONENBORN 2014, S. 7-8.

[4] TERBERGER/GRONENBORN 2014, S. 25.

[5] TERBERGER/GRONENBORN 2014, S. 66.

[6] LÜDEMANN 2022.

[7] LÜDEMANN 2023.